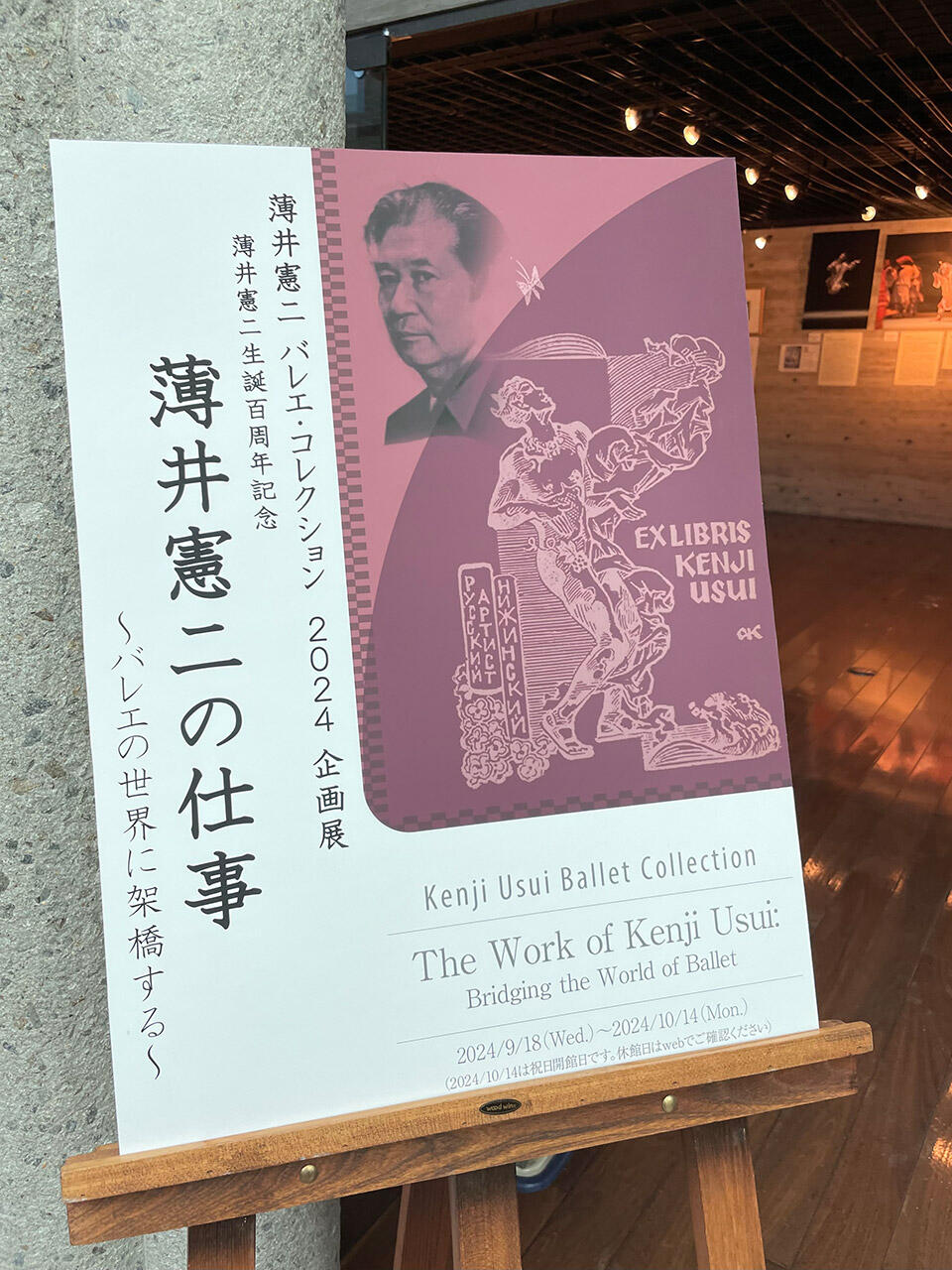

薄井憲二生誕100周年記念「薄井憲二の仕事~バレエの世界に架橋する~」の展示を観に行く

- ワールドレポート

- 大阪・名古屋

掲載

ワールドレポート/大阪・名古屋

関口 紘一 Text by Koichi Sekiguchi

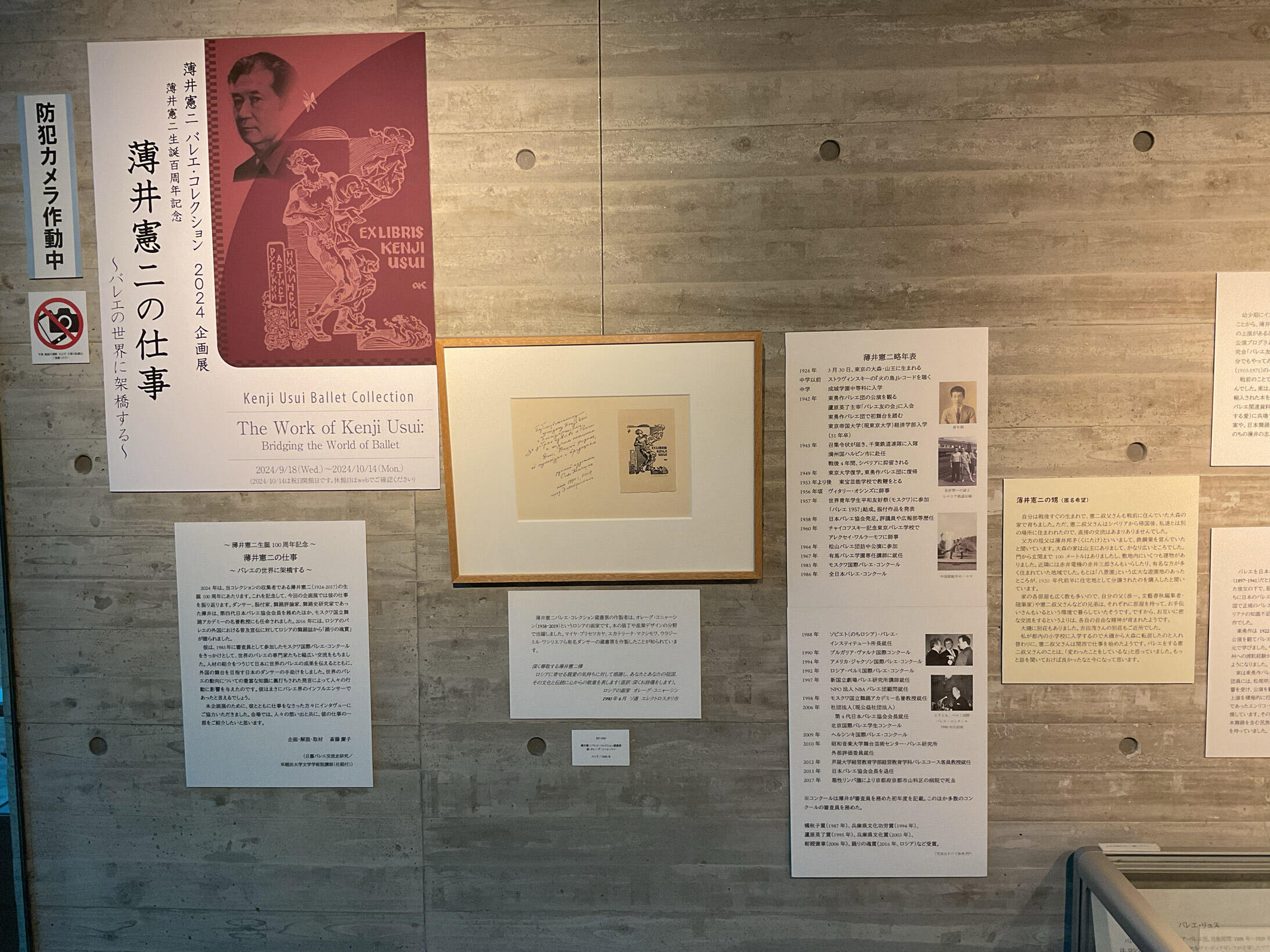

西宮市にある兵庫県立芸術文化センターでは、薄井憲二生誕100周年を記念して「薄井憲二の仕事~バレエの世界に架橋する~」展を10月14日まで開催している。コロナ禍以降、バレエに関する展示が途絶えていると感じていたので、早速、足を運んだ。

兵庫県立芸術文化センターは阪急線西宮北口駅に直結しており、オペラ、バレエ、演劇、コンサートなどを上演する大・中・小ホールを持つ複合文化施設で、「薄井憲二の仕事」展の会場は、大ホールと中ホールを結ぶロビーの一角にある。さほど大きいスペースではないが、照明が十分に行き届いて展示が観やすい。入口を広くとって自由に入りやすくなっており、コの字型の壁面とガラスケースを使って展示がなされていた。ちょうどベジャール・バレエの公演日ということもあって、多くの人たちが展示を観て会話を交わしていた。入場は無料。

まず、ここ兵庫県立芸術文化センターの柿落としの一環として2005年に上演された、『春の祭典』の舞台写真パネルが正面に展示されている。ニジンスキーの原振付をミリセント・ホドソンが復元した版を日本初演した際に、薄井憲二が「賢者」役を演じており、その際立った存在感に多くの人たちが驚き、今日では語り草となっている舞台だ。平山素子が踊った「選ばれし乙女」のパネルが並んで掲げられていた。

続いてパリ・オペラ座で1890年に上演された日本を題材としてバレエ『ル・レーヴ』の色鮮やかなポスターが展示されている。このポスターを発見したことがきっかけとなり、薄井憲二の発案と熱心な呼びかけよって、2018年、パリ・オペラ座のバレエ・マスター、ファブリス・ブルジョワが再構成し、カール・パケットとオニール 八菜が主演して、京都バレエ団による『ル・レーヴ(夢)』復元公演が実現した。こんなまさに「夢」のような舞台を実現することができたのは、おそらく日本だけではないだろうか。

https://www.chacott-jp.com/news/worldreport/osaka/detail007250.html

https://www.chacott-jp.com/news/worldreport/osaka/detail037097.html

「春の祭典」賢者役に扮する(左)

「ル・レーヴ」ポスター

展示品の合間には、薄井憲二ゆかりの人々15名にインタビューした言葉が掲示されていて、生前のさまざまな興味深いエピソードが語れており、故人の人となりを偲ぶこともできる。

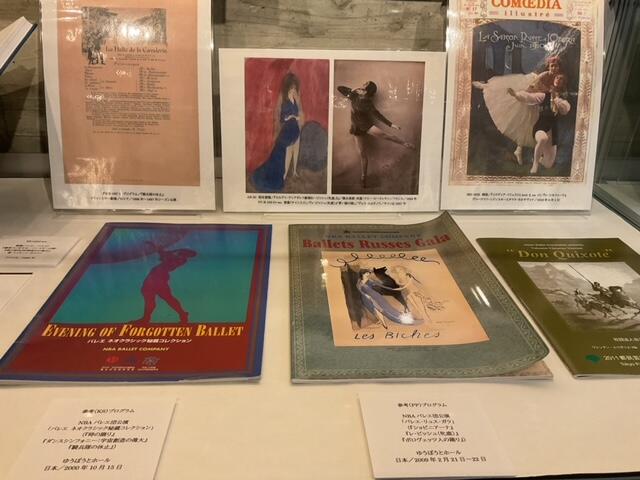

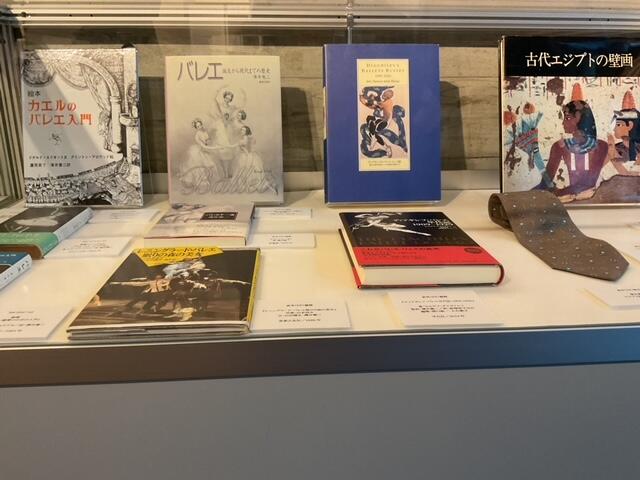

また、アンナ・パヴロワ「時の踊り」、ヴァーツラフ・ニジンスキー「薔薇の精」、ナデジダ・バクダノフ「エスメラルダ」などの貴重な舞台写真が展示されている。これは古典バレエの原典を尊重することを重んじた薄井憲二が中心となって、NBAバレエ団が復元上演した作品であろう。薄井憲二は2006年から2013年まで日本バレエ協会会長を務めているが、この期間にバレエ協会が主催した古典全幕作品は、『ジゼル』(メアリー・スキーピング復元版)『ドン・キホーテ』(ゴルスキー、ゴレイゾフスキー改訂版)『白鳥の湖』(ゴルスキー改訂版)などの原典とそれに近い改訂版の舞台を上演している。

コーナーでは映像が上映されており、薄井憲二が踊った『白鳥の湖』(約5分)ほか、バレエ史のレクチャーなどの一コマが放映されているが、ダンサーとしての薄井憲二の映像は極めて貴重だ。

別のコーナーでは1999年に薄井憲二に与えられたボリショイ・バレエ・アカデミーの<名誉教授証書>が展示されている。薄井憲二はヴァルナ、モスクワ、ペルミ、ジャクソンなど多くの国際バレエコンクールの審査員を務めた。また1989年から10年間ロシア・バレエ・インステチュートの所長に就任し、ボリショイ・バレエ・アカデミーなどのバレエ教師を招聘し、日本人生徒たちにバレエ教育を受講させている。そうした種々の国際的な活動によって得た人脈や知見を活用して、海外に学ぼうとするダンサーたちを具体的に後押しするなど、インターナショナルに開かれることの少なかった日本のバレエ教育に大きく貢献している。

ボリショイ・バレエ・アカデミーの<名誉教授証書>(右)

こうして薄井憲二の活動の一部の概略を辿ってみるだけでも、それが実践的で具体的で実体的であることが分かる。研究書を翻訳したり、舞踊批評を書いたり、学会で何かを発表したりするような活動に留まることなく、日本のバレエ界の実情に即し、深い愛情を持って関わり、現実的な結果をもたらす活動を熱心に行っていたことが理解できる。

世界的に知られたコレクターということから、バレエに二次的に関わって楽しんでいたではないか、などと思いこみがちであるが実績をよくみると、日本のバレエ界----特にバレエ教育において---- 海外に向かって目を拓かせ、交流の礎を築いた人物だと知らされることになる。その意味でも「薄井憲二バレエ・コレクション」は貴重な資料なのである。

そしてまた、その特徴をよく表しているのは、薄井憲二の最後の仕事となったセルゲイ・グリコリエフ著「ディアギレフ・バレエ年代記」の監訳である。バレエ・リュスについての書籍は、ディアギレフだ、ニジンスキーだ、と数多あり、バレエ・リュスを論じることに何か権威があるかのような論調さえあるが、薄井憲二が兼ねてから翻訳出版したかったのは、バレエ・リュスの20年間を一貫して舞台監督として支え続けたグリゴリエフの手記だった。ちょっと長いが、以下に薄井憲二の言葉を引用し、筆を置きたい。

「バレエ・リュス関係の書籍は数多い。中には、この書の三倍ほどのページを費やして、ディアギレフの身辺を調べ、その業績を解いているものさえ、いくつかある。しかし、バレエ団の真実ということになると、この書に勝るものはない。それは著者のグリゴリエフが、ディアギレフの企画の最も早い時期から関わり、バレエ団として確立してからその崩壊まで、常に側近であり、内部の人間だったからである。(中略)

(グリゴリエフは舞台監督として)レパートリーのすべての、トップから群舞の最後列の踊り手の役割、踊りの順序、舞台への出入りまで心得ていなければならない。つまり、レパートリーにある作品なら、振付者がいなくてもリハーサルができなければならない。したがって、著者グリゴリエフは、すべての作品に通暁しているのである。(中略)

そしてこの人には、作品についての限りない愛情がある。観客に認められなかったものもあるには決まっているのだが、この人はその作品に対しても愛をもって接している。この愛情がこの本に書かれた作品を生かしているのだ。(平凡社「ディアギレフ・バレエ年代記 1909―1929」セルゲイ・グリゴリエフ著、薄井憲二監訳 「監訳者あとがき」より)

「薄井憲二の仕事~バレエの世界に架橋する~」(関典子:企画・監修、斎藤慶子:企画・解説・取材)9月18日~10月14日まで。兵庫県立芸術文化センター「薄井憲二 バレエ・コレクション 2024 企画展」

https://www1.gcenter-hyogo.jp/ballet/contents/project/

https://www1.gcenter-hyogo.jp/ballet/contents/project/k-vol33.pdf

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。