ジュリアン・ファヴローの"メロディ"を踊り終えた姿は、実に清々しく映った。ベジャール・バレエ団公演Bプロ

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

佐々木 三重子 Text by Mieko Sasaki

モーリス・ベジャール・バレエ団

Bプロ:『だから踊ろう...!』ジル・ロマン:振付/『ボレロ』モーリス・ベジャール:振付ほか

モーリス・ベジャール・バレエ団(BBL)が3年振りに来日した。今回は、ベジャール亡き後、16年にわたりBBLの芸術監督を務めてきたジル・ロマンに代わり、この9月に正式に芸術監督に就いたジュリアン・ファヴローに率いられての日本公演である。東京では、Aプロではロックとバレエを融合させたベジャールの大作『バレエ・フォー・ライフ』を上演し、Bプロでは絶大な人気を誇る『ボレロ』など趣きの異なる3つのベジャール作品と、ジル・ロマンの近作『だから踊ろう...!』の計4作品が上演された。Aプロについては別項で記したので、ここではBプロに絞ってレポートしたい。

ファヴローの経歴については別項で紹介済みだが、BBLの付属バレエ学校・ルードラに入学した翌年の1995年にBBLに入団し、ベジャールの薫陶を受けながら、師の多くの作品で重要な役を務め、またジル・ロマンの芸術監督時代には彼の振付作品も踊ってきた。間もなく47歳を迎えるファヴローは、芸術監督の任務に専念するため、今年一杯でダンサーを引退すると発表しているので、今回が日本で彼の舞台に触れる最後のチャンスだった。ファヴローは、Aプロ『バレエ・フォー・ライフ』ではフレディ役で出演し、Bプロでは『2人のためのアダージオ』のほか、初日の『ボレロ』で "メロディ"を踊った。

『だから踊ろう...!』Photo:Kiyonori Hasegawa

Bプロの幕開けは『だから踊ろう...!』。コロナ禍で公演活動が制約を受ける中で、2022年にジル・ロマンが創作した約40分の作品。「純粋に踊る喜びだけを目的とした、古典的なテクニックを中心とした一連の作品を構成した」そうで、ロマンにとって踊る喜びの象徴であったパトリック・デュポンに捧げられている。デュポンは、パリ・オペラ座バレエ団の寵児と謳われ、舞踊監督も務めた天才ダンサーで、ベジャールやロマンと親交もあった。そのデュポンが2021年に亡くなったことが、創作のきっかけになったという。ジョン・ゾーンやシティパーカッション、ボブ・ディランなど、多様な音楽にのせて、ソロやパ・ド・ドゥ(PDD)、パ・ド・カトル、アンサンブルなど様々な編成のダンスが次から次へと、脈絡なく繰り広げられていった。ソロを務めたジャスミン・カマロタの強靭さを滲ませた踊りや、終盤のパ・ド・トロワで岸本秀雄とシプリアン・ブヴィエと組んだ大橋真理のインパクトのある演技が印象に残った。大橋は踊り終わるとトゥシューズを脱ぎ、舞台前方にそれを慈しむように置いて下がった。場面はすぐ「ファイナル」に切り替り、ダンサーたちが総出で "踊る喜び" を全身からあふれさせるように、明るく元気に踊って幕を閉じた。この作品では、音楽やダンスによって変化する女性ダンサーのカラフルな衣裳も目を楽しませた。

『2人のためのアダージオ』Photo:Kiyonori Hasegawa

『2人のためのアダージオ』Photo:Kiyonori Hasegawa

続いてベジャールの『2人のためのアダージオ』が、BBLを代表する熟練のペア、エリザベット・ロスとジュリアン・ファヴローにより踊られた。ベジャールが1986年に創作した『マルロー、あるいは神々の変貌』よりの抜粋で、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタにのせて、兵士と死の象徴である女により踊られる緊迫感溢れるPDDである。暗い舞台で、両手を挙げて後ろ向きで立たされた兵士が銃殺隊と向き合うというナレーションが流れ、太鼓やラッパの不穏な音が響いた。客席のほうに向き直ったファヴローの表情に怯えた様子はなく、冷静な物腰。そこに、ラメの入った赤の長袖シャツにワインカラーのパンツ姿の女が現れ、兵士に死刑囚の煙草をくわえさせると、男は煙草をくわえたまま、女と踊り始めた。女は男の身体に脚を絡ませ、男の心を弄ぼうとするが、男は女を抱いたり、肩にのせたりもするが、沈着な対応で動揺はみせない。二人は息詰まるような濃密なPDDを紡ぎ続けていった。ロスは、シャープな身体性を活かし、透明感のある演技から次第に妖艶さを増していき、したたかな女を演じきった。ファヴローは、さり気ない表情に繊細な思いを込め、死に翻弄されることなく、諦念したように、穏やかに死に臨む兵士を演じてみせた。踊り込んできた二人が到達した、まさに究極のデュエットだった。

、『コンセルト・アン・レ』Photo:Kiyonori Hasegawa

、『コンセルト・アン・レ』Photo:Kiyonori Hasegawa

休憩の後は、『コンセルト・アン・レ』。ストラヴィンスキーの「ヴァオリン協奏曲ニ調」に振付けた、1982年のシンフォニック・バレエである。高度なバレエのテクニックを駆使してバランシン風に音楽を視覚化した、ベジャールとしては珍しいネオ・クラシカルな作品として知られる。踊りは、主役のカップルと2人の青年、10人の女性群舞で構成されている。ソレーヌ・ビュレルとオスカー・シャコンが主役のカップルを務めた日を観た。第1楽章では、女性群舞の滑らかな踊りと共に、主役女性のビュレルのスケールの大きな美しい踊りが目を引いた。第2楽章では、ビュレルの端正な踊りとシャコンのジャンプも含めた引き締まった演技が噛み合い、緻密なPDDが展開された。また、シャコンと青年ダンサーの絡みも交えるなど、ベジャールらしさもうかがえた。第3楽章では全員が登場し、音楽に没入するように、賑やかに踊り納めた。ここでは、レモン・イエローや山吹色など、黄色の色調による衣裳も作品に調和をもたらしていた。

Photo:Kiyonori Hasegawa

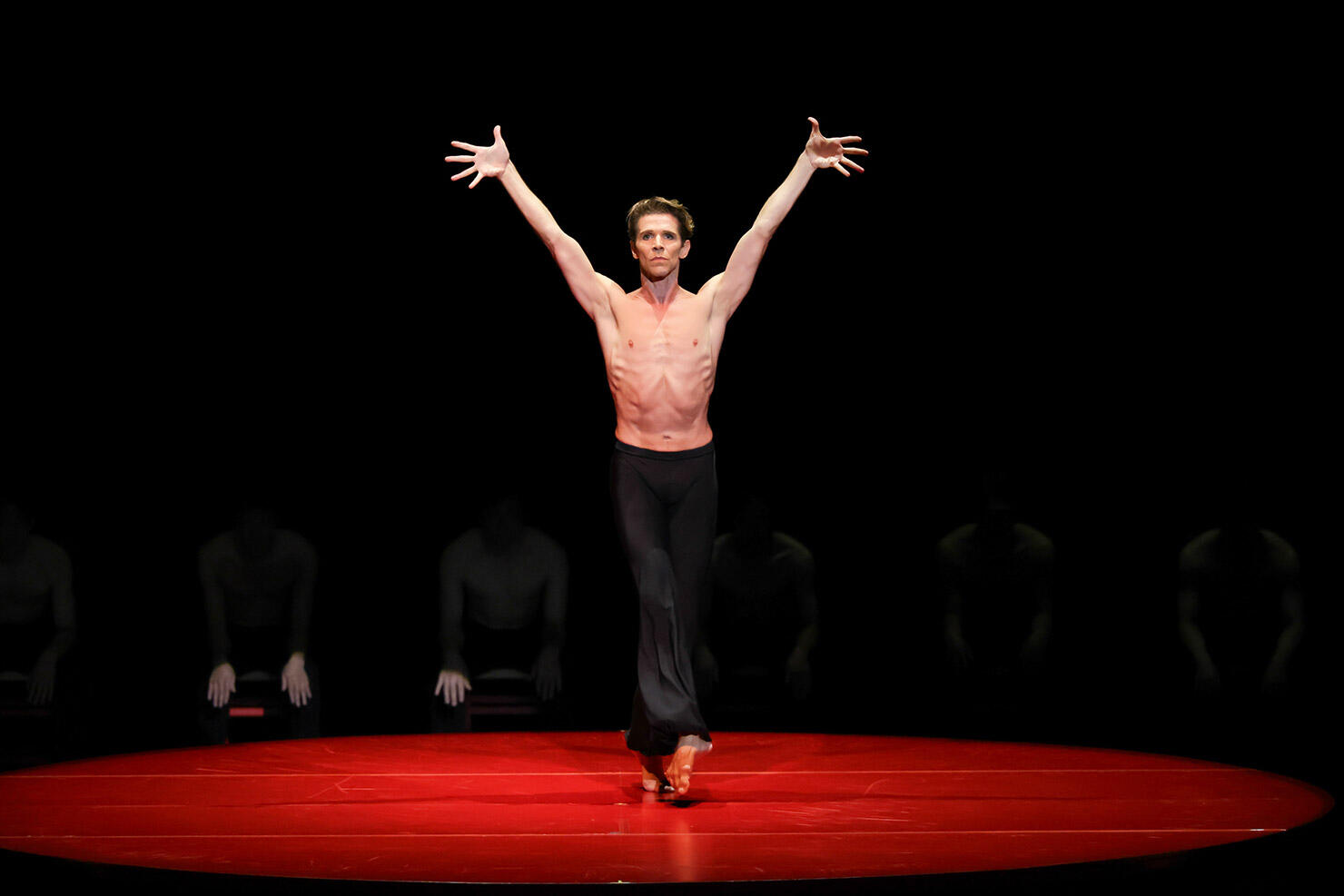

最後を飾ったのは、ベジャールの最高傑作ともいわれる『ボレロ』。"メロディ" 役はファヴローである。円卓の上で佇むファヴローは、小太鼓が精確に刻むリズムに突き動かされるように、ゆったりと手や腕を動かし、身体を上下に揺らし始め、同じ旋律が様々な楽器に受け渡され増幅していくにつれて、踊りのエネルギーを内からほとばしらせていった。身体の柔軟性やジャンプ力は弱まったかもしれないが、すべてを超越したような高みを感じさせた。円卓の周りで踊りに加わる"リズム"の男性ダンサーたちが、同じ振りを繰り返して"メロディ"を煽るような、底知れぬ逞しさを湛えていたのにも驚かされた。ファヴローはそんな彼らに抗ったり、君臨しようとしたりせず、むしろ彼らを引き寄せ、彼らと一体になって燃焼の頂点へと突き進んでいった。そこに、ファヴローが芸術監督として彼らと向き合おうとする姿勢を見る思いもした。ともかく、日本での "メロディ" の輝かしい踊り納めだった。踊り終えたファヴローの姿は、実に清々しく映った。会場からは、これまでの活躍も含めて、ファヴローを称える拍手がいつまでも続いた。彼の下で、BBLがさらにどのような発展を遂げるか、見守りたい。

(2014年9月27日、東京文化会館)

『ボレロ』Photo:Kiyonori Hasegawa

『ボレロ』Photo:Kiyonori Hasegawa

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。