個と集団の関係性を研ぎ澄まされた舞踊で鮮烈に問うたNoism0+Noism1『マレビトの歌』

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

香月 圭 text by Kei Kazuki

Noism0+Noism1

『マレビトの歌』演出振付:金森 穣

Noism0+Noism1『マレビトの歌』は、元々「黒部シアター2023春」にてNoism初の野外公演として『セレネ、あるいはマレビトの歌』というタイトルで初演された作品だ。今年8月下旬、演劇の聖地・利賀村での「SCOTサマー・シーズン2025」と、イタリアと国境を接するスロベニア南西部のノヴァ・ゴリツァという街で10月上旬に開催された舞踊祭「Visavì Gorizia Dance Festival」に参加した折には、舞台を洞窟内と見立てて改訂されたヴァージョンが上演された。ギリシャ神話の「月の女神」を意味する「セレネ」の部分が外され、「マレビト」というキーワードにフォーカスしたタイトルに改題された。そして、好評をもって迎えられたこの劇場ヴァージョンが、本拠地・新潟市のりゅーとぴあと彩の国さいたま芸術劇場に満を持しての登場となった。

「マレビト」とは、時を定めて異界から訪れる霊的な存在を指す。民俗学者の折口信夫によって提唱され、古くから続く日本人の信仰を探るうえで重要な概念である。

金森穣、井関佐和子 撮影:松橋晶子

Noism1 撮影:松橋晶子

『マレビトの歌』はアルヴォ・ペルトの10の楽曲に乗せて展開する。温かみのある光のなか、金森と井関佐和子のデュエットから始まった。それは、恋人たちの至福の時間を表しているかのよう。井関を高々と掲げる金森。二人の姿は神々しい輝きを放っていた。男性が女性を支えるだけでなく、逆さブリッジした男性の足元を女性が支える対等な関係。互いに向かい合った二人が鏡合わせのように動いたり、カブトムシのように頭突きし合う様など微笑ましい場面もあった。二人の時間は永遠に続くかと思われたが、共に踊っていたはずの金森は横たわり、動かなくなった。男は冥界へと旅立ったのか。男の死が彼岸と此岸を分かち、女性は1人、現世に残される。

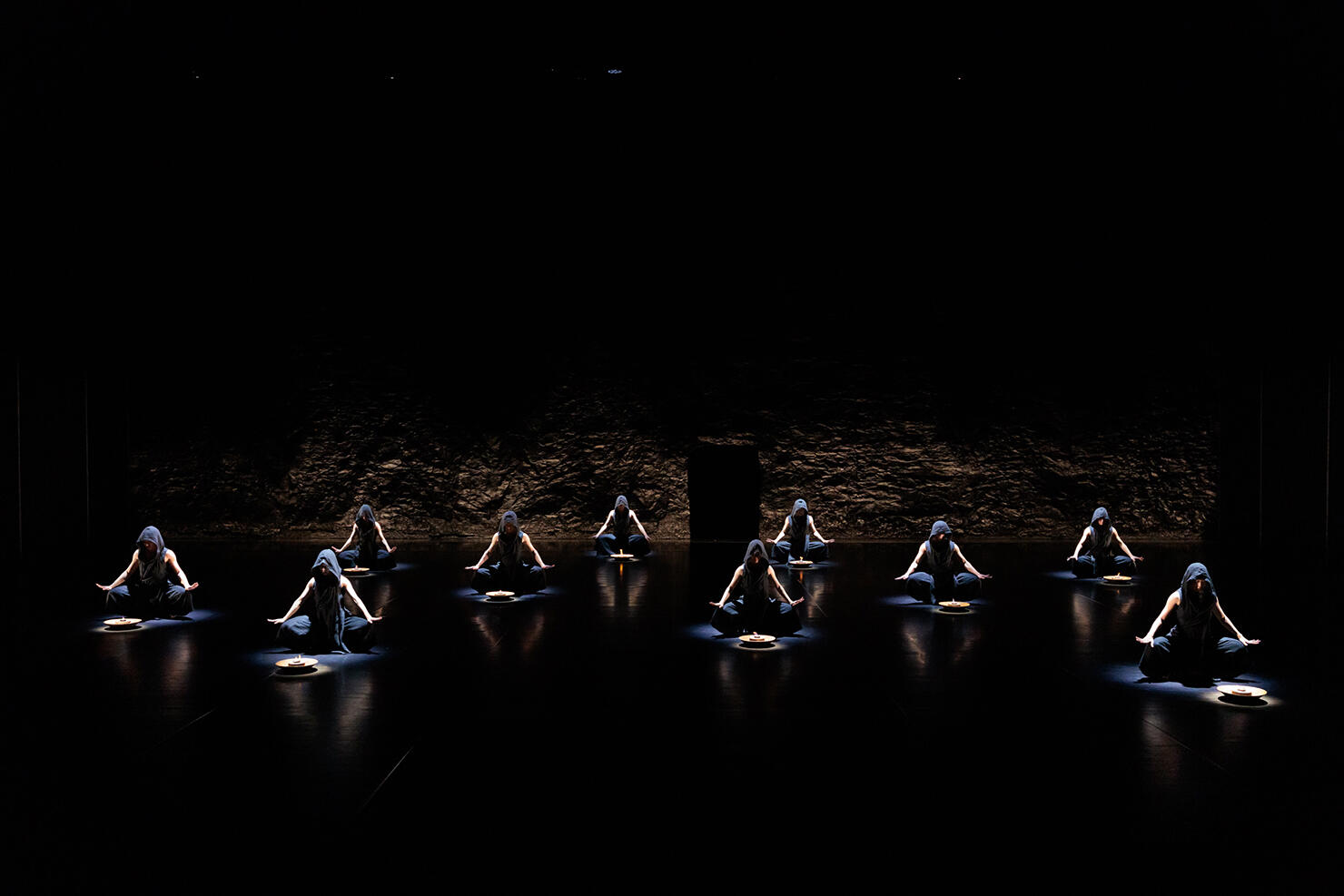

場面は変わって、洞窟の中、火を灯した皿を掲げながら過去作『Fratres I』に登場した黒衣の集団が現れる。その題名が示す通り、彼らの間には「師弟」関係、「連帯」感といった何らかの精神的繋がりが感じられる。フードを目深に被り、細いが鍛えられた上腕が際立ち、性別さえも曖昧に感じられる。彼らは深いプリエで長いこと静止していたが、上空から糸で垂れ下がっているように全員微動だにしなかった。機敏に移動しながらも、火皿を神聖なものとして大切に扱う修行僧の集団のようにも見え、そこには規律が感じられる。

そこに黒衣を纏った井関がたどり着く。彼女は他所から来たマレビトを象徴している。黒衣の者たちは新たな侵入者の気配に気づき、彼女の登場をいぶかしがる。好奇心が勝り、近くに駆け寄るが歓迎する様子はない。一方、警戒して遠くから様子を伺う慎重派もいる。

井関佐和子(中央)、Noism1 撮影:松橋晶子

金森穣、井関佐和子 撮影:松橋晶子

アルヴォ・ペルトの「Cello Concerto, "Pro Et Contra" (チェロ協奏曲『賛と否』)」の不協和音の音楽が鳴り響くと、井関がその軋みを体現するかのように奔放に踊る。チェロのソロがオーケストラの音と対立したり調和したりする展開が、マレビトである井関と黒衣集団の関係性を象徴する。不安定な音楽に乗せた、井関と黒い集団の間の緊張感を感じさせる踊りは、彼女に対する集団の驚きや戸惑い、異物感をも感じさせ、彼らにとって未知の存在である彼女に対する嫌悪や恐怖も内包しているように思えた。カリスマ性をもつ井関とその他の若いメンバーを対立構造に置くのは、しっくりくる配役だ。

再び金森が登場し、井関は過去の幸福に浸るかのように、冥界を思わせる場所での温かなデュエットのシーンが繰り広げられるが、金森は井関の元を去っていく。そして、黒衣の集団の男たちが井関を襲うという衝撃的な展開となる。四方を塞がれ、もはや絶体絶命と思われたとき、黒衣から白い衣裳に変わった集団が井関の味方となる。彼らは人間が本来持つ良心を象徴しているのか、黒い排他主義者たちを圧倒する。白黒の集団の勢力図がオセロのように一瞬で鮮やかに反転した。アウトサイダーであるマレビトの存在は、安定していた集団の地殻変動を促す。閉塞感が増す世の中で、よそ者に対して排他的になる傾向も高まっているが、金森は不寛容な社会を可視化し、警鐘を鳴らす。

ラストシーンで、彼らは個々の人生を咲かせるように、一人ずつ短いソロを踊って後方に退場していった。中でも印象に残ったのは、中尾洸太に庄島さくらが飛び乗るように抱き着いたシークエンス。「私の一生は彼に会うためにあった!」といわんばかりの強いメッセージ性を感じさせた。最後に残った井関も「我が人生に悔いなし」といった晴れやかな表情を浮かべて後方に去っていった。それぞれが限られた時間の中で命を燃やしてこの世を去り、天国から次世代を見守り、マレビトとして彼らを時折来訪する。どんな諍いが起ころうとも、私たちの命の営みの循環は脈々と続いていくのだ。井関とNoism1のメンバーの踊りは、タイミングも角度もぴたりと揃い、再演を重ねた分、舞踊家たちにも自信が漲り、舞踊の強度も増していた。

井関佐和子(中央)、Noism1 撮影:松橋晶子

Noism1 撮影:松橋晶子

最後に、金森が2027年8月末をもってNoism Company Niigata芸術総監督を退任する意向をりゅーとぴあ(新潟市民芸術文化会館)を運営する新潟市芸術文化振興財団に伝えた、という衝撃的なニュース(新潟日報 2025年12月28日)が年末に飛び込んできたことを付け加えておきたい。2019年、新潟市の財政難でNoism存続問題が浮上し、芸術監督の任期について1期5年、2期10年を上限とする新しいレジデンシャル制度が2022年9月より始まった。2027年8月末は1期5年の区切りとなる時期にあたる。2025年10月の有識者会議の結果、金森は新潟市芸術文化振興財団を通じて、2期目の続投の打診を受けていた。金森によると、現行の制度では最長10年で芸術監督が交代するたびに舞踊家とスタッフを一から準備する必要に迫られることから、年数で退任時期を規定する公務員の基準は芸術活動には適していないとして、上限の撤廃を求めている。新潟市の金森とNoismをめぐる問題について、今後の動きを注視していきたい。

(2025年12月20日 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール)

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。