三島由紀夫の実人生のエピソードと代表作を掛け合わせ、思想や哲学を紐解いて提示したベジャールの絢爛たる大作『M』

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

佐々木 三重子 Text by Mieko Sasaki

東京バレエ団

『M』モーリス・ベジャール:振付/美術・衣裳コンセプト

作家・三島由紀夫の生誕100年に当たり、バレエ界の巨匠モーリス・ベジャールが波乱に満ちた三島の生涯やその文学作品、独自の美学、思想を多面的に織り込んで描いた『M』(1993年初演)を、東京バレエ団が5年振りに上演した。前回は10年振りの上演とあって、ほぼ一新されたキャストが初演時のダンサーたちの指導を仰ぐなどして初役に臨んでいたが、今回は主な役の多くが引き継がれていたこともあり、より研ぎ澄まされた密な舞台になっていた(初日に所見)。東京バレエ団によるベジャールのオリジナル作品としては『ザ・カブキ』(1986年)が知られるが、この時に音楽を担当した黛敏郎に勧められて、ベジャールは三島をテーマにした新たな作品を構想したという。ベジャールは三島の『近代能楽集』を演出しており、翻訳された三島の作品に親しんでいたことが『M』の誕生に繋がったわけで、作品からは三島に対してだけでなく、日本の文化への造詣の深さも感じ取れる。音楽構成は黛敏郎だが、『Ⅿ』では自身の作曲作品のほかに、ドビュッシーやサティ、ワーグナーに加えて、シャンソンや日本のわらべ歌も用いている。三島は戦後日本の文学界を代表する作家であり、ノーベル文学賞の候補になったこともあるだけに、説明の必要はないとは思うが、没してから半世紀以上が経つので、念のため記しておきたい。

© Shoko Matsuhashi

© Shoko Matsuhashi

三島由紀夫(1925~1970年)は、学習院中等科のころに小説や詩を書き始めた。東京大学法学部を卒業後、大蔵省に入省したが、執筆活動に専念するため、わずか9カ月で退職。1949年に発表した『仮面の告白』で脚光を浴び、『禁色』『金閣寺』『鏡子の家』『憂国』『豊饒の海』など数多くの小説を発表。『鹿鳴館』『サド侯爵夫人』など戯曲も書き、『椿説弓張月』など歌舞伎も手掛けた。また、ボディビルで肉体を鍛え、写真のモデルになったり、映画に俳優として出演したり、監督も務めるなど、幅広い分野での活躍は、政治的な行動も含めて常に注目された。晩年の三島は次第に国粋主義的傾向を強め、自ら「楯の会」という民兵組織を結成した。1970年、「楯の会」隊員と共に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地に押し入り、自衛隊の決起を促すも受け入れられなかったため、割腹自殺を遂げた。享年45歳。社会に衝撃を与えた事件だったが、その後も三島の文学は日本だけでなく、海外でも読み継がれている。

『M』というタイトルは、三島を指すだけでなく、モーリスや黛にも通じるものだが、さらに、Mで始まる4つのフランス語を軸に全体を構想したと指摘されている。その言葉は、〈La Mer〉(海)、〈La Metamorphose〉(変容)、〈La Mort〉(死)、〈La Mythologie〉(神話)で、どれも女性名詞なのが興味深い。また、『M』についてのプロダクション・ノートを読むと、ベジャールは、ゲーテの『ファウスト』で引用されている〈言葉〉〈精神〉〈力〉〈行動〉という4つの段階を踏まえて構築したようだ。最初に言語による表現力を養い、それにより精神や思考を深め、精神に拮抗するよう肉体を鍛え、最終的に目標とする行動を実践し、フィナーレの「死」に至るという道筋は、確かに読み取れる。三島を4人の分身が演じる形を採ったことも特徴的である。これは、三島が『鏡子の家』で、鏡子の家に集う4人の若者を通して自身の様々な面を表現したことにならったのだろう。説明が長くなったが、『Ⅿ』を鑑賞する上で参考になればと書いた次第である。

© Shoko Matsuhashi

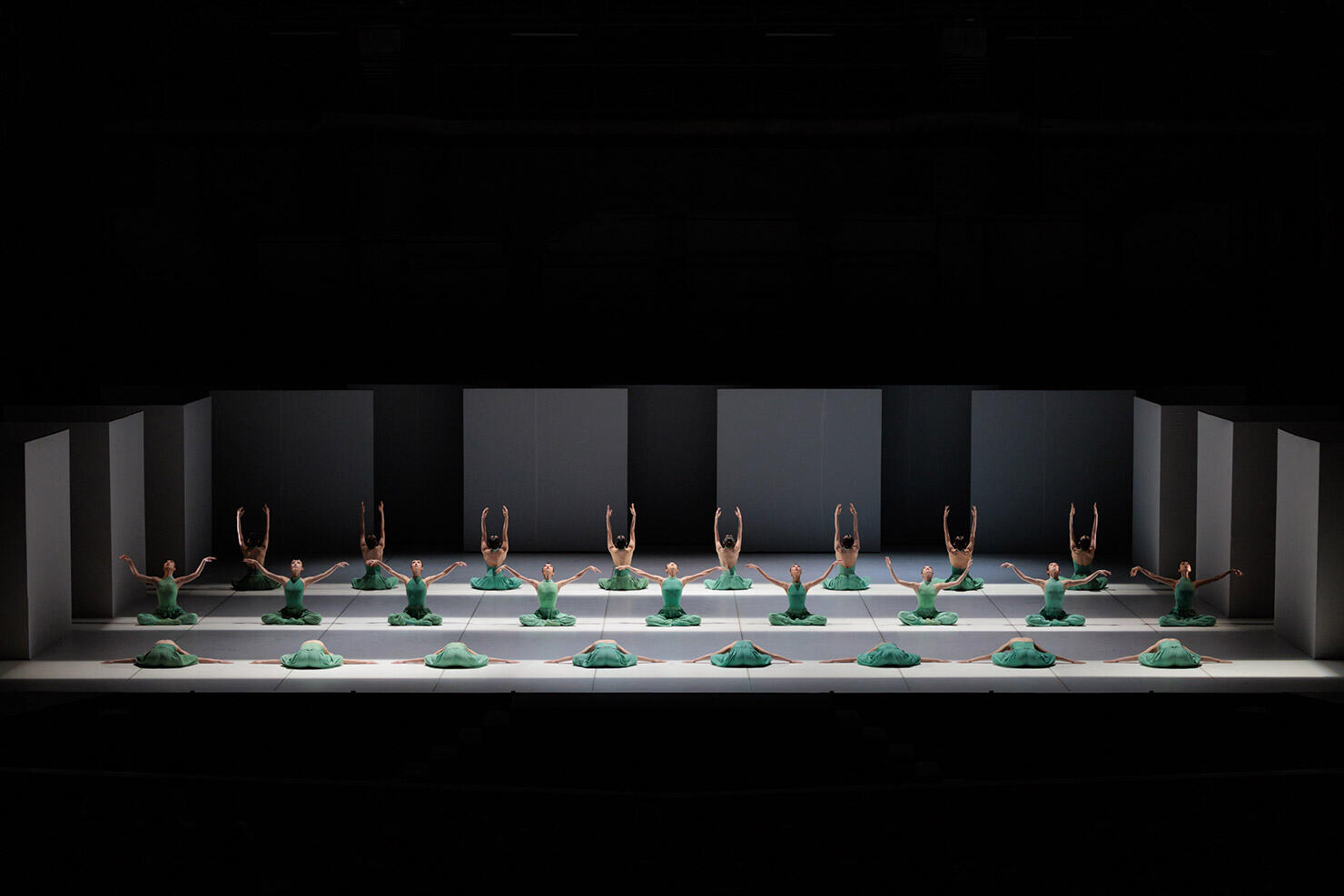

『M』の舞台は、薄緑の衣裳の女性たちが仏像のように印を結んで横一列に座る潮騒のシーンで始まった。声明を思わせるような能楽の「呂の声」が波の音に変わると、頭を床に倒していた前後の列の女性たちが身を起こし、印を結んでいた女性たちと共に腕や上体を波のように揺らし始めた。凛とした動きを紡ぎ出す女性たちの群舞は神秘的な雰囲気を醸し、海を生の象徴とするベジャールの狙いや、三島の海への憧れを伝えていた。学習院初等科の制服を着た少年の三島が祖母に手を引かれて現れ、立ち上がって踊る女性たちの間を縫うように歩き、少年が大声で「イチ、ニ、サン」と叫ぶと、祖母が着物を脱ぎ、カツラを外して「シ(死)」と続けた。幼い三島を溺愛したという祖母でもある「シ」は、少年を文机に向かって座らせた。「イチ」「ニ」「サン」も現れ、4人の三島の分身がそろった。

「I -イチ」は柄本弾、「II -ニ」は宮川新大、「III -サン」は生方隆之介、「IV -シ」は池本祥真。このうち「IV -シ」だけは顔を白く塗り、祖母として少年の導き手にもなり、『鹿鳴館』のシーンでは朝子を演じ、『金閣寺』では放火する学僧になるなど、ドラマを牽引する役を務めた。「イチ」「ニ」「サン」には「シ」のような特別な役付けはないが、4人ともベジャールならではの強靭な身のこなしや鋭いジャンプ、バレエとは異質の振りも含め、身体の細部にまで神経を行き渡らせて踊ってみせた。「少年」を演じたのは岩崎巧見。微動せずに静止のポーズを取り、リフトされても均衡を保ち、「武士道と云うは死ぬ事と見付けたり」と響き渡る声でそらんじるなど、終始、落ち着いた演技をみせた。舞台はこの後、『禁色』『午後の曳航』『鹿鳴館』『鏡子の家』『金閣寺』『豊饒の海』など代表作を連想させるシーンを連ねて、三島が切腹に至るまでを描き、冒頭の潮騒のシーンに還って終わる。目まぐるしく展開する舞台とダンスが放つ強烈なパワーに圧倒されるばかりだったが、とても細かく書ききれない。なので、特に印象的なシーンに絞って記しておきたい。

© Shoko Matsuhashi

© Shoko Matsuhashi

4人の分身に続く5人目のキーパーソンは「聖セバスチャン」(樋口祐輝)。三島が理想のシンボルとして憧れた存在だけに、その登場シーンは劇的だった。弓矢を持った袴姿の男が厳粛な弓道の作法にのっとって上手に向かって矢を放つと、舞台中央奥の的板が裏返り、矢を射られた聖セバスチャンが現れた。聖セバスチャンの樋口は、三島が魅せられたというグイド・レーニが描いた「聖セバスチャンの殉教」の絵と同じポーズを取り、鳴り響くドビュッシーの同名の曲のファンファーレを浴びていた。それにしても、射手が悠然と弓に矢をつがえて放つまで、かなりの時間を要したため、観客は射手の一挙手一投足を見守る形となり、息が詰まるような緊迫した状態が続いた。それもあって、弓道を通して伝えられた日本の文化の透徹した精神性のようなものと、聖セバスチャンに象徴される身体美や官能性、退廃性といったものの差異が際立つことになり、印象に刻まれる場面になった。聖セバスチャンがソロを踊り始めると、上から巨大な円形の鏡が吊るされ、樋口が均整のとれた身体で、なよやかに踊る様を映し出した。この鏡の下に、4人の分身たちも入り、『禁色』のオレンジ(沖香菜子)、ローズ(政本絵美)、ヴァイオレット(伝田陽美)の女性たちも加わった。様々な組み合わせで絡み合いながら踊る様はスリリングで、床の上の実像と、それを俯瞰するように映し出す鏡の像が響き合い、現実と虚構の世界が混濁したような倒錯した世界を匂わせた。それにしても、3人の女性ダンサーがみせた屈強なしなやかさとでも形容したい身体性には驚かされた。樋口はほかにもソロを踊ったが、身体性を際立たせるような勇ましいソロと、金色の幕で覆われた床の上で、内なる苦悩を全身に滲ませて踊ったソロが対照的で、樋口が表現の幅を広げたことが見て取れた。

女性が活躍する場は少ないが、最初のほうに登場した「海上の月」は、月や海に加えて母性や女性性も象徴するという。純白の総タイツ姿で現れた金子仁美は、しなやかな身のこなしで全てを許容するように受け入れ、母として優しく三島少年に寄り添った。対照的に、「女」の役を演じた上野水香は、白と黒のレオタード姿で現れ、「イチ」の柄本と力のこもったデュエットを展開した。上野は高く脚を蹴り上げ、弾力に富んだ動きで実在する女を表現していた。ほかにも、着飾った男女が優雅にワルツを踊る『鹿鳴館』のシーンや、褌姿の男たちが数珠つなぎになって練り歩く異様なシーン、肉体の改造を完成させようと励む男たちの勇ましい群舞など、変化に富んだ場面が繰り広げられた。

終盤、楯の会の制服を着た男たちが満開の桜の枝を手に入場してくると、舞台の雰囲気が一変した。彼らの表情に悲壮感はなく、むしろ晴れやかで、奏でられるワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」から"愛の死"が甘美に感じられた。桜吹雪が舞う中、少年の三島は切腹する。実際は、三島は政治的理由で自刃したわけだが、ベジャールは、三島は日本の美の伝統を守るために殉じたのだと謳いあげているように思われた。シャンソンの「ジャタンドレ」(待ちましょう)の歌声に導かれるように、これまでの登場人物が次々に現れ、「シ」が少年の腹から血を象徴する赤いリボンを引き出し、そのリボンで人々を繋いでいった。舞台上の出来事が走馬灯のようによみがえり、余韻に浸っていると、人々の姿は消え、冒頭の潮騒のシーンに還って静かに幕は下りた。死は終わりではなく、輪廻転生を意味するものだというベジャールのメッセージを再確認させる幕切れだった。『M』は、三島の実人生のエピソードと彼の代表作を掛け合わせ、三島の思想や哲学を紐解いて提示した1時間40分の大作。ベジャールの考察は深遠で、多義的な要素を盛り込んでいるだけに難解だが、巧みな場面構成や鮮やかな場面転換に加えて、見応えある踊りの連続で、観る人を惹きつけてやまない。生誕100年迎えた三島の文学が色褪せないように、ベジャールの『M』も色褪せることはない。そう実感させる、レベルの高い公演だった。

(2025年9月20日 東京文化会館)

© Shoko Matsuhashi

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。