宮川=由良之助は暗い舞台をダイナミックに駆け、宙を切るように飛び、恐れや逡巡を克服して仇討ちに突き進む強固な意志を表した

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

佐々木 三重子 Text by Mieko Sasaki

東京バレエ団

『ザ・カブキ』モーリス・ベジャール:演出・振付

東京バレエ団が創立60周年記念シリーズの第10弾として、モーリス・ベジャールが『仮名手本忠臣蔵』を基に黛敏郎の音楽を用いて創作した『ザ・カブキ』を、国内では6年振りに上演した。現代の青年がタイムスリップして「忠臣蔵」の世界に迷い込み、由良之助となって主君の仇を討つという物語を、歌舞伎とバレエの手法やスタイルを巧みに掛け合わせて舞台化したもの。1986年に初演された後、海外でも15か国28都市で200回以上も上演されるなど、既に世界的評価を確立している作品である。

舞台はプロローグの〈現代の東京〉で始まり、〈兜改め〉〈おかる、勘平〉〈殿中松の間〉〈城明け渡し〉〈山崎街道〉〈一力茶屋〉〈雪の別れ〉〈討ち入り〉と、長大な『仮名手本忠臣蔵』から主な場面をつないで約2時間強に凝縮して提示し、「忠臣蔵」に象徴される日本人の精神性を浮き彫りにした。

東京公演は3回で、主役の由良之助にはトリプルキャストが組まれた。初日は、20歳で由良之助に抜擢され以来、この役を務めているベテランの柄本弾。2日目は元プリンシパルでゲストとして参加した秋元康臣。3日目が8代目由良之助としてデビューを飾るプリンシパルの宮川新大だった。由良之助の主君である塩冶判官の妻・顔世御前は、初日はゲスト・プリンシパルの上野水香が務め、2日目と3日目は榊優美枝と金子仁美がそれぞれ初役として取り組んだ。今回は、3日目の宮川と金子が共に初役に臨んだ日を観た。

© Shoko Matsuhashi

© Shoko Matsuhashi

舞台は若者たちがたむろする現代の東京で始まる。

東京の街並みが幾つものTVに映し出され、若者たちはロックにのせて踊っている。彼らが踊るストリートダンスは少しずつアップデートされてきたが、今回は電動キックボードのLUUPで走り抜ける若者を登場させた。

リーダーの青年は黒衣が差し出す刀を手にした途端、「忠臣蔵」の世界にタイムスリップし、〈兜改め〉の場に迷い込んだ。青年は、顔世御前が義貞の兜改めをする様を不思議そうに眺め、その儀式の後、顔世が好色な高師直に言い寄られて逃れるのも目にした。〈おかる、勘平〉では、現代のおかると勘平が、リーダーの青年のようにタイムスリップして、顔世の腰元・おかると塩冶の家来・勘平の逢引の場に入り込む。おかるに惹かれている師直の家来・伴内は逢瀬を邪魔しようと二人に絡むが、その様子を青年も傍観している。〈殿中松の間〉は2場あり、最初の場は、顔世の夫・塩冶が、顔世に横恋慕する師直の執拗な嫌がらせに我慢できず刃傷事件を起こすまで。次の〈殿中松の間〉は塩冶切腹の場。遺言を残そうと家老・由良之助の到着を待ちわびる塩冶と、ひたすら走り続ける青年が並行して描かれる。塩冶は厳粛な作法にのっとって切腹に臨み、息絶える間際に駆けつけた青年に遺言を託して絶命した。塩冶の血の付いた短刀を手にした瞬間、青年は由良之助の人格になり、四十七士を率いて仇討ちに挑むことになる。

〈城明け渡し〉では、お家の大事を知らずに踊りを楽しんでいた腰元たちが、憔悴して現れた顔世と共に屋敷を去る。後に残った由良之助は、家臣たちに仇討ちの意志の有無を問い、志を同じくする忠臣たちと仇討ちの連判状に血判を押す。ついでだが、この場では背景に吊るされた幕に「いろは」の47文字が書かれているが、これは四十七士を象徴するものとして用いたという。

続く〈山崎街道〉は入り組んでいるので、分かりづらいかもしれない。主君の大事に居合わせなかったことを詫びて、勘平はおかるの故郷に落ち、おかるは夫の仇討ちのための金を工面しようと祇園に身売りを決める。おかるの父・与市兵衛はおかるの身売りの半金を受け取って山崎街道を帰る途中、塩冶の家臣から盗賊に身を落とした定九郎に殺されて金を奪われる。その定九郎を猪と間違えて撃った勘平は動転するが、顔は確かめずに懐の金を仇討ちの資金のために奪った。祇園に連れ去られるおかるを見送った勘平は、手に入れた金は与市兵衛が持っていたものと知らされ、運ばれてきた与市兵衛の遺体を見て、実際には義父の仇を打ったにもかかわらず、自分が義父を殺めたものと思い込んで切腹する。由良之助は、勘平の心を思い遣って仇討ちの連判に加えてやり、自身も仇討ちの決意を新たにする。

© Shoko Matsuhashi

© Shoko Matsuhashi

第2部は〈一力茶屋〉で始まる。由良之助は敵の目を欺くために祇園で酒食にふけってみせるが、届いた密書を盗み見た伴内を始末する。由良之助は、遊女となったおかるが密書を手鏡で読んだのに気付くが、哀れな彼女の行く末を案じる。

〈雪の別れ〉では、慰められない死者の魂が赤褌の男たちとなって現れ、悲痛な叫びをあげる異様なシーンが挿入された。続いて、警戒して仇討ちの本心を明かさない由良之助と、そんな由良之助に失望する顔世と、無念を訴える塩冶の亡霊が交差する、密度の高いシーンが展開された。

そしてクライマックスの〈討ち入り〉になる。雪の降りしきる中、塩冶の家臣たち四十七士は由良之助に率いられて師直の屋敷に討ち入り、師直の首を打ち取ると、塩冶の亡霊が現れて、その首級を受け取って去った。四十七士による迫力満点の討ち入りの群舞は、一番の見どころだろう。

本懐を遂げた後、忠臣たちは朝日を背に受けて、清々しく切腹して果てる。物語は以上だが、舞台上の演出には日本舞踊や歌舞伎の手法が巧みに活かされていたことに、今回も感心させられた。摺り足での歩行や六法を振る、見得を切るなどの所作を採り入れ、要所で柝(き)を打ち鳴らしてダンサーの動きを強調し、また、演技や転換を助ける黒衣を活用し、仕掛けた幕をふり落して瞬時に場面を切り替えるなど、様々な手法を用いて劇的効果を高め、ドラマの進展をスムースにしていた。音楽の選曲も巧みで、特に切腹のシーンで鳴り響く「涅槃交響曲」の終楽章は絶妙な組み合わせだった。

ダンサーたちはどう演じたのか。ワイシャツにネクタイを締めた現代の青年の宮川は、リーダーらしく若者たちとは異なる存在感を示していた。「忠臣蔵」の世界に迷い込んで傍観者然としていたが、塩冶切腹の場になると何かにとらわれたように走り、仇討ちを託されたことで由良之助に切り替った。武士道の心を宿した宮川は、仇討ちを誓う家臣たちの前でパワフルなソロを披露して決意を伝えた。その決意を、〈山崎街道〉で勘平を連判状に加えた後の長大なソロでさらに強めていった。暗い舞台をダイナミックに駆け回り、宙を切るように飛び、恐れや逡巡を克服して、仇討ちに突き進む強固な意志を表明してみせた。

〈一力茶屋〉では、遊興にふけりながらも警戒心を絶やさない。遊女となったおかると由良之助が黒衣に操られて人形のように踊る姿は、運命に翻弄されるそれぞれの生き様を映しているようにみえた。仇討ちを迫る顔世とのデュエットでは、宮川は本心を明かせぬ苦しさを抑えた演技で伝えていたが、〈討ち入り〉では勇ましく同志たちを鼓舞して戦い、本懐を遂げた後は爽やかな表情で切腹に臨んだ。初役ながら、宮川は各シーンに合わせて、由良之助を演じ分けていた。

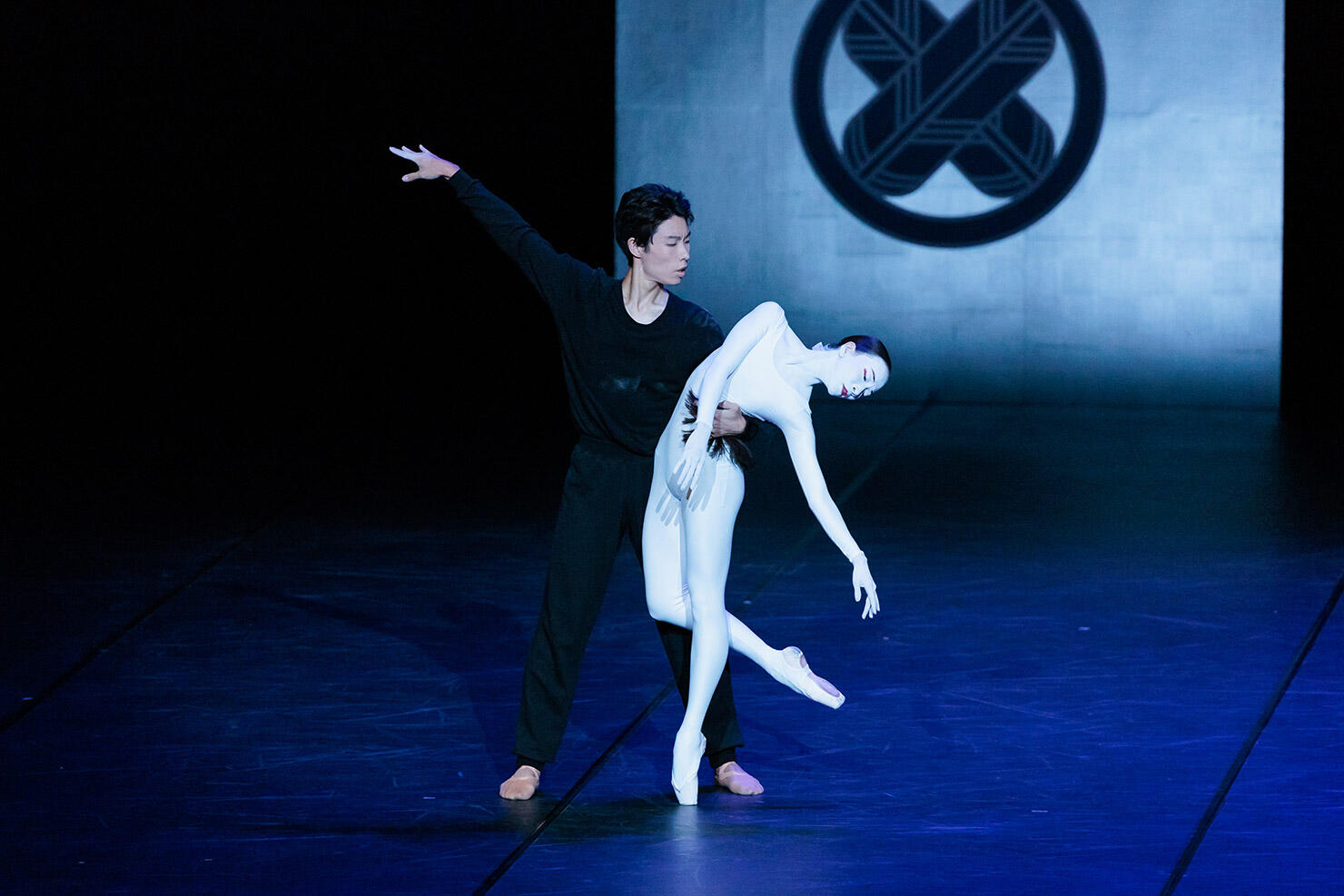

一方、顔世御前の金子仁美は、顔を白塗りにするのに加えて塩冶の妻という身分も加わって表現が制限されるため、全身を駆使して表すよう工夫していた。〈兜改め〉では楚々と振る舞い、師直が言い寄るのをやんわりとかわした。〈雪の別れ〉では、純白の総タイツ姿で脚を高く振り上げて由良之助に仇討ちを迫るものの、顧みられない哀しさと虚しさに打ちひしがれる様を繊細に演じていたのが印象的だった。

顔世に比べると、おかるのほうが感情豊かに演じられる役だろう。秋山瑛は、勘平との逢瀬では色っぽさ匂わせて艶めかしく振る舞い、遊女になってからは、勘平の無念を心に抱きながら、運命のままに生きる悲しみを伝えていた。なお、茶屋の遊女を演じた中川美雪が、白い総タイツで細い身体をしなわせて踊る姿が美しかった。

© Shoko Matsuhashi

© Shoko Matsuhashi

勘平の大塚卓は、おかるとの逢瀬での瑞々しさと主君への不忠に対する悔いを対照的に演じ分けてみせた。師直役は初日に由良之助を踊った柄本弾で、隈取りをした顔でも表情豊かに大仰に振る舞い、顔世にはしつこくつきまとい、松の間では憎々しいまでに塩冶をいじめた。伴内は池本祥真で、隈取りした顔にずる賢さを匂わせ、くせのある立ち振る舞いをこなしていた。

盗賊になった定九郎は岡崎司で、傘を差して高く脚を上げて歩く様を誇張して演じていた。また、レオタードに打掛を羽織った腰元たちが二人一組になり、長い袖を優雅に操って踊るシーンにも、優れた振りの構成が見て取れた。

最大の見せ場は、前にも書いたが四十七士の討ち入りの群舞である。左右から数人ずつが走り込み、見事に逆三角形の隊列を組むところは称賛に値する。動きだけでなく、全員の闘志が揃わなければできないことだろう。その志を表明するように、加古貴也と井福俊太郎は勇壮なヴァリエーションを踊ってみせた。本懐を遂げた後、再び四十七士が左右から駆け込み、同じように逆三角形を形作るが、今度はそろって切腹するためであり、すべてを超越したような清澄さを感じさせて幕を閉じた。

なお、ベジャールは、「忠臣蔵」を通して、"切腹"という儀式は、無に対しての讃歌なのだと理解したと書いているが、その言葉を改めて噛みしめたいと思う。

『ザ・カブキ』は四十七士や彼らを取り巻く人間のドラマを通じて、様々な問いを投げかけている奥深い作品なのである。

(2024年10月14日 東京文化会館)

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。