巨大な熱量に溶け合う音楽・ダンス・言葉、『浜辺のアインシュタイン』公開リハーサル&囲み取材レポート

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

坂口 香野 Text by Kaya Sakaguchi

オペラ『浜辺のアインシュタイン』が10月8日・9日、神奈川県民ホールで上演される。

ミニマル音楽の巨匠フィリップ・グラスと演出家ロバート・ウィルソンによる『浜辺のアインシュタイン』は、1976年の初演で一大センセーションを巻き起こし、オペラの概念を変えた傑作として知られる。今回は国内初の新制作上演だ。振付・演出は平原慎太郎。Kバレエカンパニー名誉プリンシパルの中村祥子をはじめ選りすぐりのダンサー25名が出演するなど、バレエファンにも注目の舞台だ。

9月16日に行われた公開リハーサルと、平原を囲んでの取材の模様をレポートする。

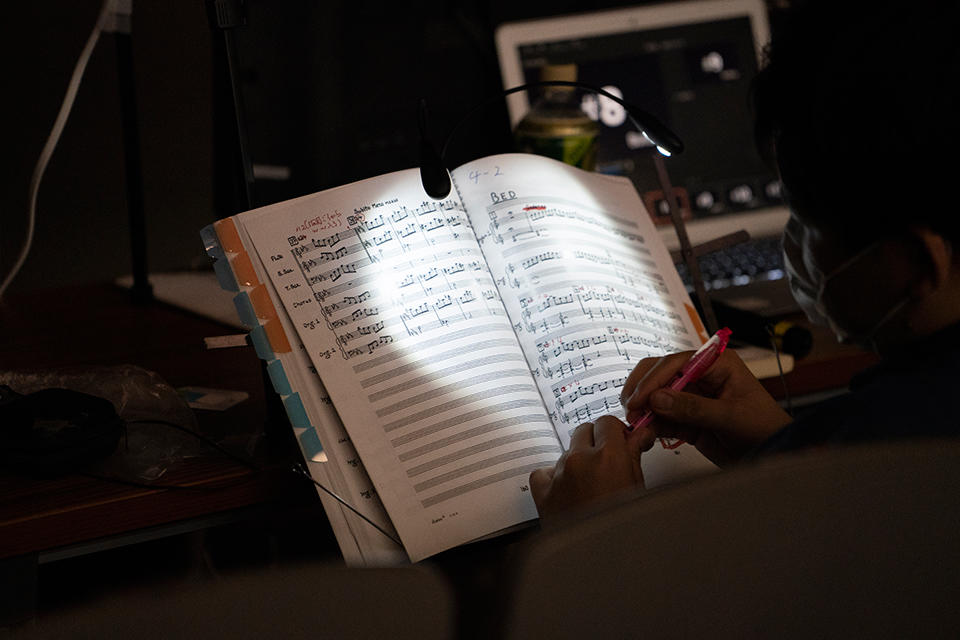

舞台上にダンサーたち。「できるだけ止めずにいきましょう」と平原が声をかけ、音楽が始まった。

コーラスが「1、2、3、4......」と数字を歌い始める印象的なイントロだ。この日の音源は録音だったが、透明感のある美しいハーモニーである。微妙にゆらぎつつ前へ、前へと進んでゆくコーラスと、ダンサーたちの精密な動きに、超高速で読み上げられるテキストが絡まってゆく。明確なストーリーはないが、各シーンには「列車」「審判」「宇宙船」などの名前がついており、音とイメージの洪水の中で、科学者アインシュタインが詩的に描かれていく。

© 加藤甫

© 加藤甫

本番では、高校時代に小澤征爾に見いだされ、高校卒業と同時に渡欧してオーストリア・ドイツの歌劇場で研鑽を積んだ気鋭の指揮者・キハラ良尚がこのスリリングな音楽に挑む。また、2016年に18歳でモントリオール国際音楽コンクール第1位を受賞したヴァイオリニストの辻彩菜が、重要な役割を担って舞台に立つ。

舞台上で繊細かつスピーディに踊るダンサーたちは、生きている数字、光、あるいは時間そのもののようにも見える。この日、リードダンサーをつとめる中村祥子は客席で舞台を見守っていた。今回の舞台は、全体としてはシンプルに動きそのもの見せる、感情を排したつくりになるけれど、中村は「感情」そのもののような役割を担うという。

海辺を走る「列車」のシーンでは、ダンサーがやわらかな機械のようにもみえ、のどかさの中にわずかな不穏さが見え隠れする。舞台上には、時折ほうきを手にした掃除人が現れ、舞台に落ちたビニール袋などを無造作に片づける。時にはダンサーにもビニール袋をかぶせて片づけてしまう。「審判」のシーンでは、舞台上の証言台のようなところで、女性がリズミカルにテキストをまくしたてる。本番でテキストを語るのは、映像や舞台で多彩に活躍する松雪泰子と田中要次。テキストの翻訳は、朝日新聞の書評欄に寄稿するなど、文芸評論家としても活躍する鴻巣友季子が手がけた。

まだ全貌は見えないものの、音楽とダンスとテキストが溶け合って生まれる不思議な浮遊感と、作品に含まれる膨大なエネルギーは十分に伝わってきた。

© 加藤甫

© 加藤甫

リハーサル後の取材で、ダンス作品ではなく、オペラの演出において意識することについて問われた平原は次のように答えた。

「コンテンポラリー・ダンスという立場で創作するときは、新しいものへの探求心をもって、テーマやコンセプトを第一に考えなくてはいけません。オペラは音楽に主軸をおいた『マルチメディア』だと思うので、音楽そのものがテーマになります。まず音楽を聴きこんで、そこにどういう要素を加えていくかを考えるというプロセスですね」。

© DANCE CUBE by Chacott

フィリップ・グラスとダンスのつながりはもともと深く、グラス作品に振りつけたダンス作品も多い。フィギュア・スケートのネイサン・チェン選手がフィリップ・グラスメドレーでフリースケーティングを滑ったことも記憶に新しい。平原にとってグラスの音楽の魅力は、感じ方に「揺らぎ」があることだという。

「たとえば山で木の葉がざわざわ鳴っている音って、聞き流そうと思えば聞き流せてしまいますよね。でも、それが突然人の話し声や、動物の走る足音のように聞こえることもある。グラスの音楽はそれとよく似ていて、自然音のように自分の思考に消されてしまうこともあれば、急に粒立って響いてくることもあって、感じ方に揺らぎみたいなものがあると思います。今回の振付では、音にしっかりハメている部分も、わざとはずしている部分もあるし、いちばん聞こえづらいオルガンの音に合わせるなど、とらえる音を変えていく作業をしています。めちゃくちゃ難しいですけど」。

尚、この日リハーサルが行われたのは「列車」と「審判」「ナイトトレイン」などのシーン。特に前半部分は、原作へのオマージュも意識していると平原は語る。「原作を観ている人は、ときどきふっとウィルソンとグラスの影を感じ取れるようなつくりにしたいと思っています」。

また、印象的に使われているビニール袋についての質問には「ぶっちゃけていうと、ふたつの意味をもたせています」と答えてくれた。「ひとつは『保存されたもの』ということ。音楽が、譜面という形で永久に保存されているというイメージです。もうひとつ、『隠すもの』というイメージもあるなと。大震災と福島の原発事故以降、被災地に土の入ったビニール袋が山積みになっている映像を何度も目にしましたが、はっきり中身のわからないものを捨てていることのメタファーになるかなと思います。照明を当てれば美しく光ると思うので、うまく使いたいですね」。

© 加藤甫

© 加藤甫

平原は『浜辺のアインシュタイン』ホームページ掲載の「演出家メッセージ」の中で、様々な問いを投げかけている。『浜辺のアインシュタイン』がつくられた1976年当時のアメリカ、ポストモダンという芸術活動の黄金期に渦巻いていたエネルギーと、今の日本が持ち得ているエネルギーの差はあまりにも大きいと、平原は感じるという。そんな現代日本において、舞台芸術にできることは何か。

「マルチメディアという言葉に慣れてしまった私たちにとって、メディア間の交流が今回のゴールではないはずだと考えています。出会うだけならもうしてしまっている」「鍵は熱量だと考えます。それぞれのジャンルをどうやって熱し、その輪郭を溶かしていくか」。

これらの問いに対する答えは見えそうか? という記者の質問に対し、平原は「作品を完成させる過程で答えが見える場合もありますし、別の問いが生まれて、さらに迷宮に入っていく場合もあります。こればかりはわからないです。今はとにかく正しいと感じたイメージを皆で共有しているっていうのが正直なところです」と語った。

尚、本公演のイラストは、平原の熱いオファーにより、漫画家・映画監督の大友克洋が描き下ろしたものだ。明るい浜辺に、ヴァイオリンを手に立つ少年アインシュタイン。透き通る海の先に垂れ込める暗雲。不安と好奇心が入り交じった、嵐の前の胸騒ぎのようなものを感じさせる。平原は「大友さんが描いてきた科学と未来、そこに人間がどう対峙するのかといった世界観に胸を打たれ続けてきた。そして、その世界観はまさに、本策を通して投げかけようとする問いに通じるものだ」と語っている。

高速で突進し続ける音楽とダンスの先、暗雲の先の未来に希望は見いだせるのだろうか。各界の俊英が集結してつくりだす新しい『浜辺のアインシュタイン』、開幕は間もなくだ。

浜辺のアインシュタイン

https://www.kanagawa-kenminhall.com/einstein

浜辺のアインシュタイン 予告編

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。