新国立劇場バレエ団の芸術監督に就任する吉田都が、2020/21シーズンの方針を発表した

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

関口 紘一 Text by Koichi Sekiguchi

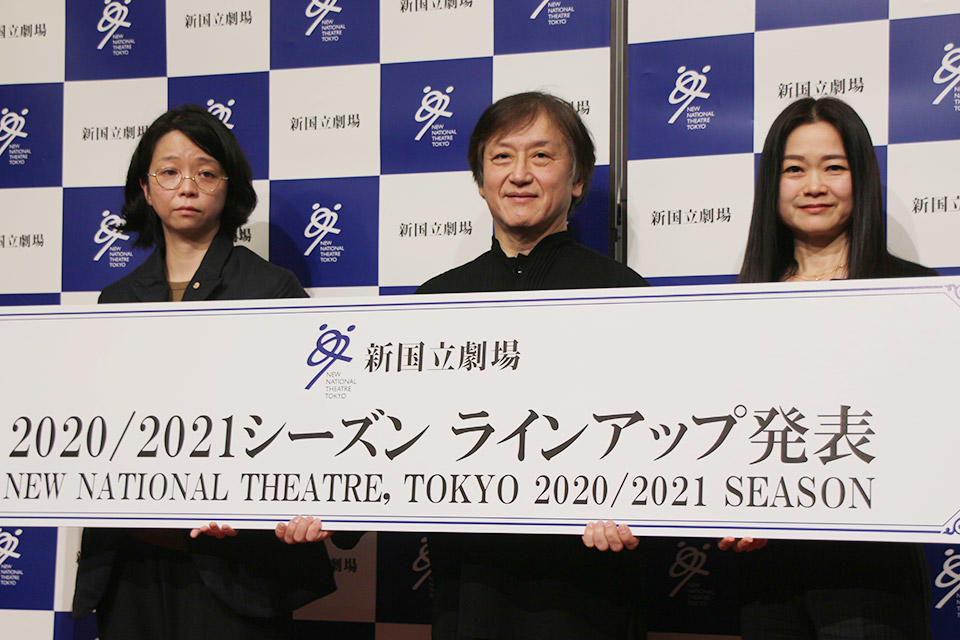

新国立劇場バレエ団の新しい芸術監督に2020/2021シーズンから就任が決まっている吉田都が、年明けの1月8日にオペラ、演劇の監督とともに新シーズンの方針を発表する記者会見を行った。

新国立劇場バレエ団の次のシーズンは、新制作のピーター・ライト版『白鳥の湖』、『くるみ割り人形』、「ニューイヤー・バレエ」(『パキータ』『デュオ・コンチェルタント』『ペンギン・カフェ』)、「吉田都セレクション」(『ファイヴ・タンゴ』『A Million Kiss to my Skin』『テーマとヴァリエーション』)、『コッペリア』、『ライモンダ』。またダンスのセクションは『Shakespeare THE SONNETS』、ダンス・コンサート「舞姫と牧神たちの午後」、Co.山田うん『オバケッタ』がラインナップされていた。一見して、今までの路線との大きな変化は感じられない作品構成となっている。

吉田都は新芸術監督として新シーズンに臨むにあたって、新しい作品も投入していくつもりだが、まず、基本的には古典バレエをしっかりと大切にして舞台の向上に取り組む。そして作品を深く理解して観客にきちんと伝えるように努める。そのためにもダンサーの表現力の向上に特に力を入れていく。一年目は少ないが、今後はコンテンポラリー・ダンスもラインナップに採り入れる。古典作品を深く理解しダンサーのヴォキャブラリーを豊かにすることは、バレエ団をより強化することになるはず。そのためにもダンサーを取り巻く環境を変えたい。現状ではダンサーの負担が大き過ぎると思う。そして未だ日本には、日本のバレエを背負っていくことのできる振付家が育っていないので、振付家を育成していきたい、とその抱負を語った。

特にダンサーの環境については、リハーサルのスタジオの数やその使用法など細部にわたって考えを巡らせているようであった。パリ・オペラ座バレエもミルピエが芸術監督に就任したのちは、ダンサーの環境が改善されたところがあった、と聞く。そうすることにより、ダンサーにアーティストとしての自覚を促し、表現力などの向上にも繋がっていくことにもなるだろう。

また、21年5月に予定されているローラン・プティの『コッペリア』の上演にあたっては、ABTのプリンシパルとして活躍したフリオ・ボッカをゲストティーチャーに招く。そして順次、教師たちも充実させていきたい、という。

方針発表ののちは、それぞれのジャンルごとに芸術監督と記者の懇談会が設けられ、そこで種々の質疑応答が交わされた。ここでは具体的にトウシューズのダンサーへの支給の問題、プリンシパルダンサーのキャスティングをあまり固定せずに作品によっては変更していくこともあること、また、古典バレエの舞台上のマナーにも細かく注意を払っていきたい、集中力をもって稽古の中味を充実すること、稽古に入る前や後のストレッチの場所と時間などなど、イギリス時代から人の3倍は稽古する、と言われた吉田都らしい配慮の行き届いた対話がなされた。こうした事柄に関しては改善が大いに期待される。ただ、初めての所信表明ということもあり、新国立劇場としてのバレエ芸術創造への方針にはあまり触れられることは無かったので、これからになるのであろう。

吉田都の話ではないが気になったのは、新国立劇場の人がクリストファー・ウィールドンと話していた時、トレーラーのことが話題になり彼がそれを知らずにウィールドンに驚かれた、という。それで今後はこうしたものも広報活動に採り入れていくつもりだ、と語っていた。トレーラーは民間ではとっくにとりいれられており、バレエ公演でも大いに活躍している。また、SNSの活用も大変重視されている。広報宣伝のための新しい有効な方法があれば、公演関係者はみんな必死になって追求している。新国立劇場でも外国のオペラハウスのバレエ団がどのように活用しているのか研究して頂きたい、彼らはまさに同業者たちなのだから。

私の個人的感想かもしれないが、どうも日本のバレエ関係者の中には、「バレエは外国でうまれた芸術だから、日本のバレエが少々劣っているのはやむを得ない」、という考えが巣食っている人が多いように思われて仕方がない。仮に、もしもそういう人がいるとしたら、私は橘秋子が戦争直後に言ったこの言葉を贈りたい。

「戦争にまけたからバレエで勝つのよ」

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。