ミュージカル『キャッツ』のミストフェリーズをブロードウェイとウエストエンド、そして日本の3カ国で2000回以上も踊った、堀内元=インタビュー

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

インタビュー=関口紘一

堀内元はバランシンが芸術監督を務めるニューヨーク・シティ・バレエでプリンシパルとして活躍したことは有名だが、『キャッツ』のミストフェリーズ役を踊り、その<魔法のターン>はブロードウェイやウエストエンドで大いに喝采を浴びた。このことはあまりよく知られていない。そこで映画『キャッツ』が公開されるにあたって、米英日3カ国で2000回以上も『キャッツ』の舞台で踊った貴重な経験談を聞いた。一部、ネタバレとも言える興味深い話も語られているので、ご注意の上、ぜひ読んでいただきたい。

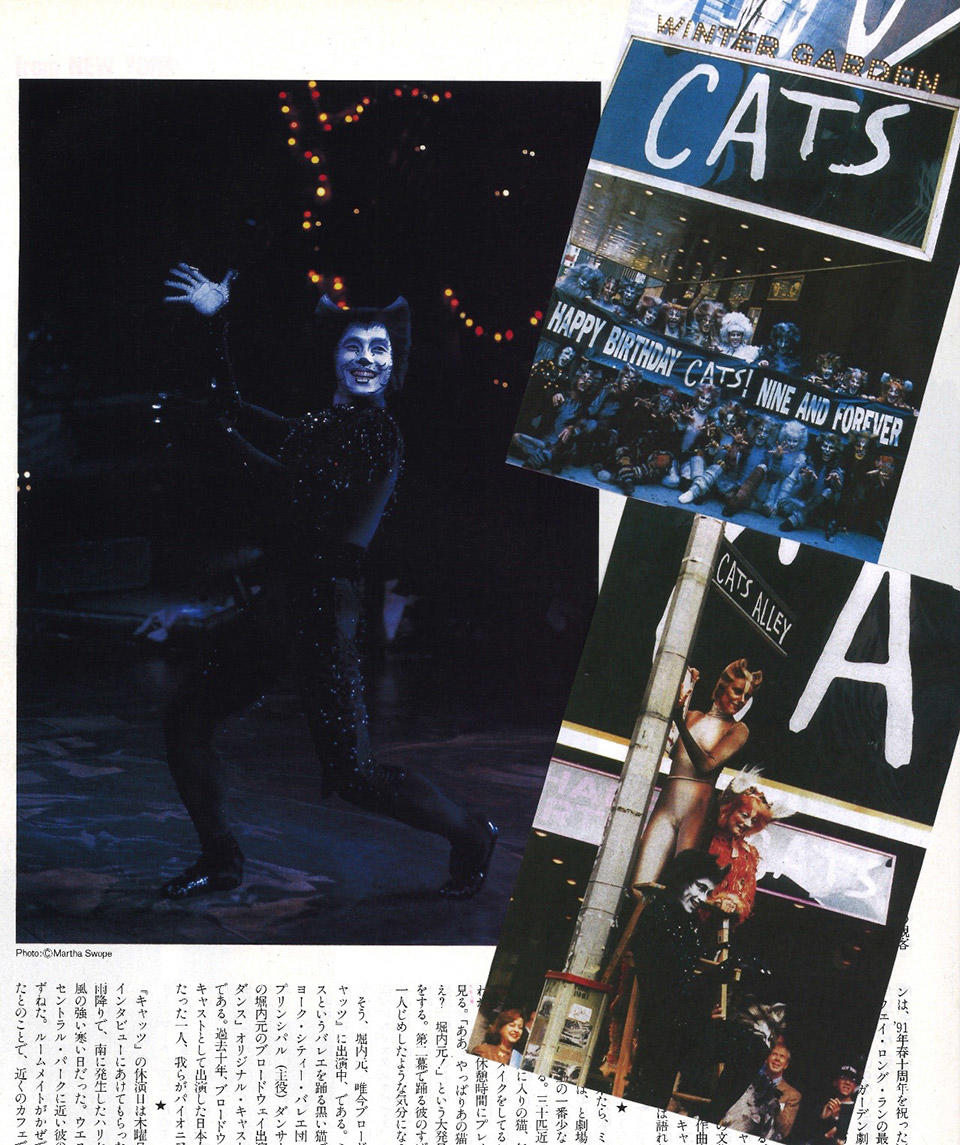

ブロードウェイ公演9周年(91年/雑誌『ソワレ』より)

――91年に『キャッツ』に出演された時は、堀内さんはブロードウェイで踊ることにも関心を持たれていたのでしょうか。

堀内 僕がブロードウェイに初めて出演したのはアンドリュー・ロイド=ウェバーの『ソング&ダンス』(85年)で、『キャッツ』より先でした。ですから当時はもうブロードウェイ・ミュージカル出演の経験はあったのですが、『キャッツ』は作品が好きでしたし、ちょっとした因縁もありました。

『キャッツ』をロンドンから持ってきて、最初にブロードウェイで上演する時に、僕に声がかかったのです(82年)。「ミストフェリーズ役で出演しないか?」と言われました。でも当時は、まだニューヨーク・シティ・バレエ(NYCB)に入団したばかりだったので、当時の芸術監督ピーター・マーティンスに相談しました。そうしたら、「『キャッツ』はロングランになるだろうし、Genはまだ入団したばかりだし、カンパニーの中で地位をしっかりと確立してからにしたら」と言われ、その時はお断りしました。

ブロードウェイ公演パンフレット表紙(91年)

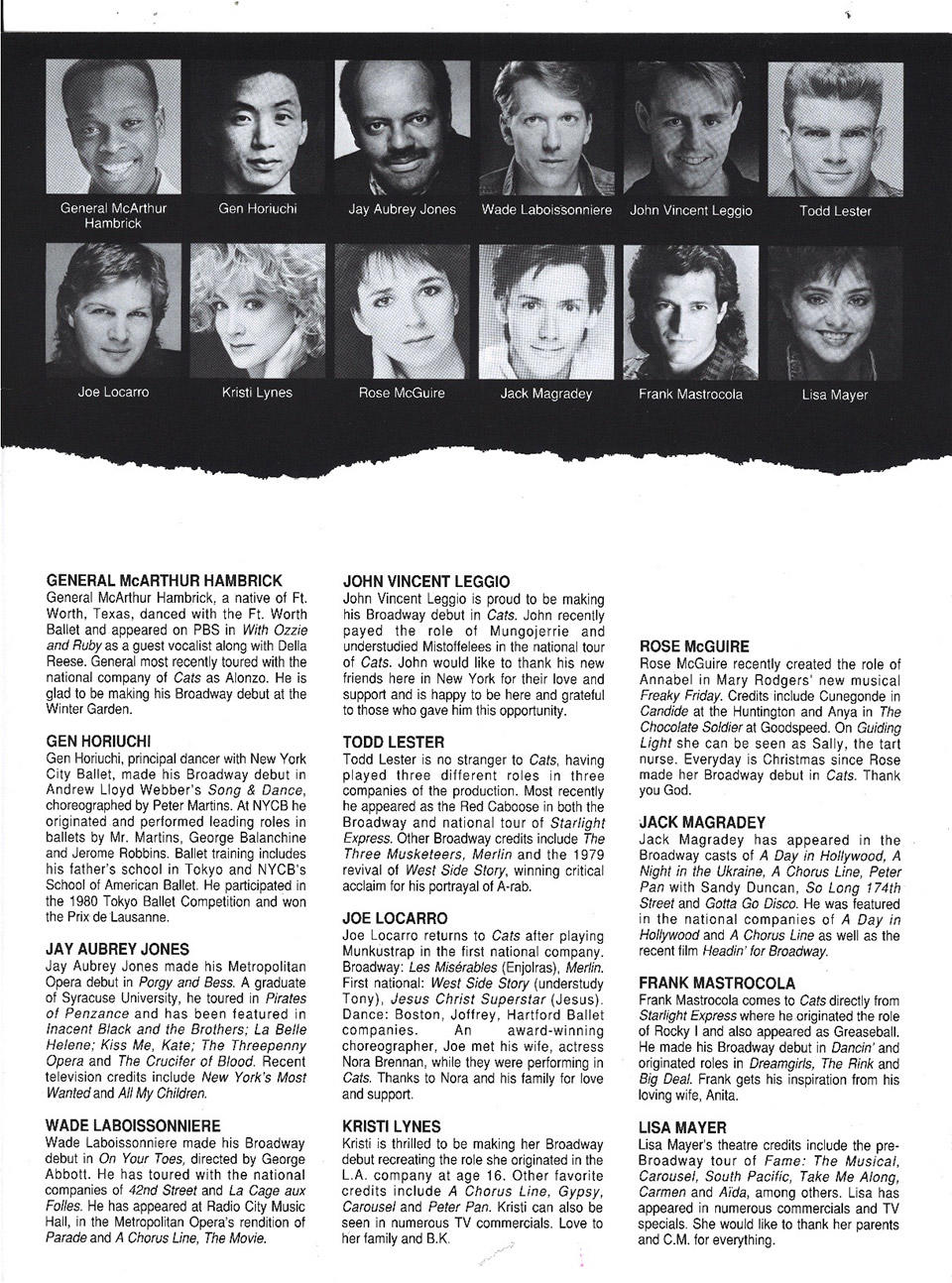

ブロードウェイ公演キャスト表より(91年)

――そうなんですか、ニューヨーク上演のオリジナル・キャストとして期待されていたのですね。

堀内 確かに当時の僕は、NYCBの中で大切な時期でしたけれど、実際、そういうオファーを断るダンサーもあまりいないとは思います。それで自分でも少し後ろめたい気持ちもありましたし、ピーターも「断らせた」という気持ちが残っていたようです。それで85年に『ソング&ダンス』というアンドリュー・ロイド=ウェバーの作品を、今度はピーターが「自分が振付けるから」ということで依頼されて出演しました。そこでアンドリュー・ロイド=ウェバーやキャメロン・マッキントッシュ(プロデューサー)といったファミリーと知り合いました。

それから『キャッツ』がブロードウェイ初演から9周年になった時、記念公演が企画されました。それは<猫に九生有り/A cat has nine lives>、猫は9回生まれ変わる、という故事がありますが、それに掛けて10周年ではなくて9周年の記念公演を大きくやることになりました。その時にキャストを一新したい、ということで僕に再び声がかかり、マーティンスももちろんOKしてくれました。

ですから、ブロードウェイに一大決心をして出演したわけでもオーディションを受け出演したわけでもないのです。

僕がNYCBにいた頃は、ジャック・ダンボワーズやエドワード・ヴィレラなどの先輩がミュージカルに出演していましたし、ジェローム・ロビンズやバランシンもブロードウェイ作品に振付けていました。ですからカンパニーのカルチャーにそうした土台があり、ブロードウェイにも出演しやすかったのです。今でもロビー・フェアチャイルド(退団)やミーガン・フェアチャイルドなども出演していますし、それが引き継がれてきているというのは、やはり、NYCBならではのことですね。

――トワイラ・サープやリン・テイラー・コーベットなど、バレエと同じようにミュージカル作品も振付けていますね。

堀内 先日、セントルイス・バレエでトワイラ・サープの『ナイン・シナトラ・ソングス(シナトラ組曲)』を上演しましたが、その時、トワイラに連絡したら、僕のことは『ソング&ダンス』を見て覚えていると言ってくれました。それまでトワイラとは仕事をしたことはなかったのですが。

――ブロードウェイの『キャッツ』の上演中に東京にも呼ばれていますね。

堀内 はい。私の亡父の堀内完は劇団四季の故浅利慶太先生とは旧知の仲で以前、四季作品の振付も手掛けたことがあります。そして当時、劇団四季が『ソング&ダンス』を上演したかったようで、完の息子が『ソング&ダンス』に出演しているから、様子を聞いてみようということで、1985年にニューヨークのロシアン・ティールームで当時、四季の取締役だった安倍寧先生に初めてお会いしました。結局、日本公演は実現しませんでしたが、その後、劇団四季の『アンデルセン』に王室バレエ団のプリンシパルダンサー役で出演し、それとパッケージ契約で『キャッツ』にも出演する、ということになりました。

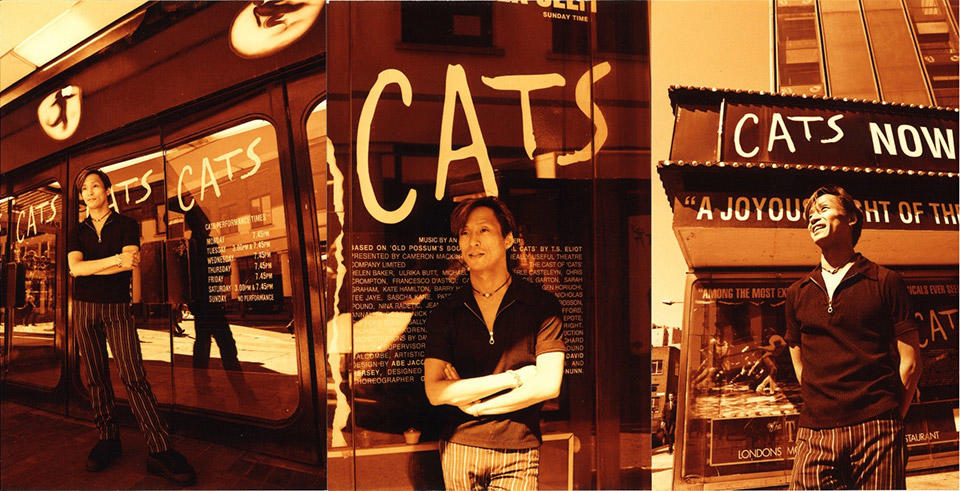

ウエストエンド公演取材写真(98年/劇場前)

――ミストフェリーズ役では魔法のターンがありますが、いかがでしたか。

堀内 思ったより大変でしたね。最初にビデオで観た時は、ミストフェリーズ役のウェイン・スリープ(ロンドンのオリジナル・キャストで当時のロイヤル・バレエ団プリンシパル)が32回ターンのフェッテをやっています。女性の32回フェッテというのは、「黒鳥のパ・ド・ドゥ」でも『ドン・キホーテ』でもありますが、男性の32回転は通常はありません。それがミュージカルであるというのを観て、「これはやりたい、自分ならできる」と思っていました。

いつかやりたいと思っていましたが、やはり実際にやった時は大変でした。バレエの舞台の床は平らですけれど、『キャッツ』の床はうねっています。ロンドン片隅のゴミ捨て場という設定だからデコボコしているんですね。また、ターンするところの床はスロープがかかっていて、照明はスペシャルというリング状の灯りが16回回ったところで上から降りてくるだけなので、目の前、周りは何も見えない! 目標が見えない!! 僕も回ってみて、ウェイン・スリープはほんとうに大変だったんだろな、と改めて思いました。

――大喝采でしたね。

堀内 それはもう、これがショーの最大の見せ場ですから、ここでコケたら何もならない、どうにもならないぞ! というプレッシャーはありました。(一同感嘆!)

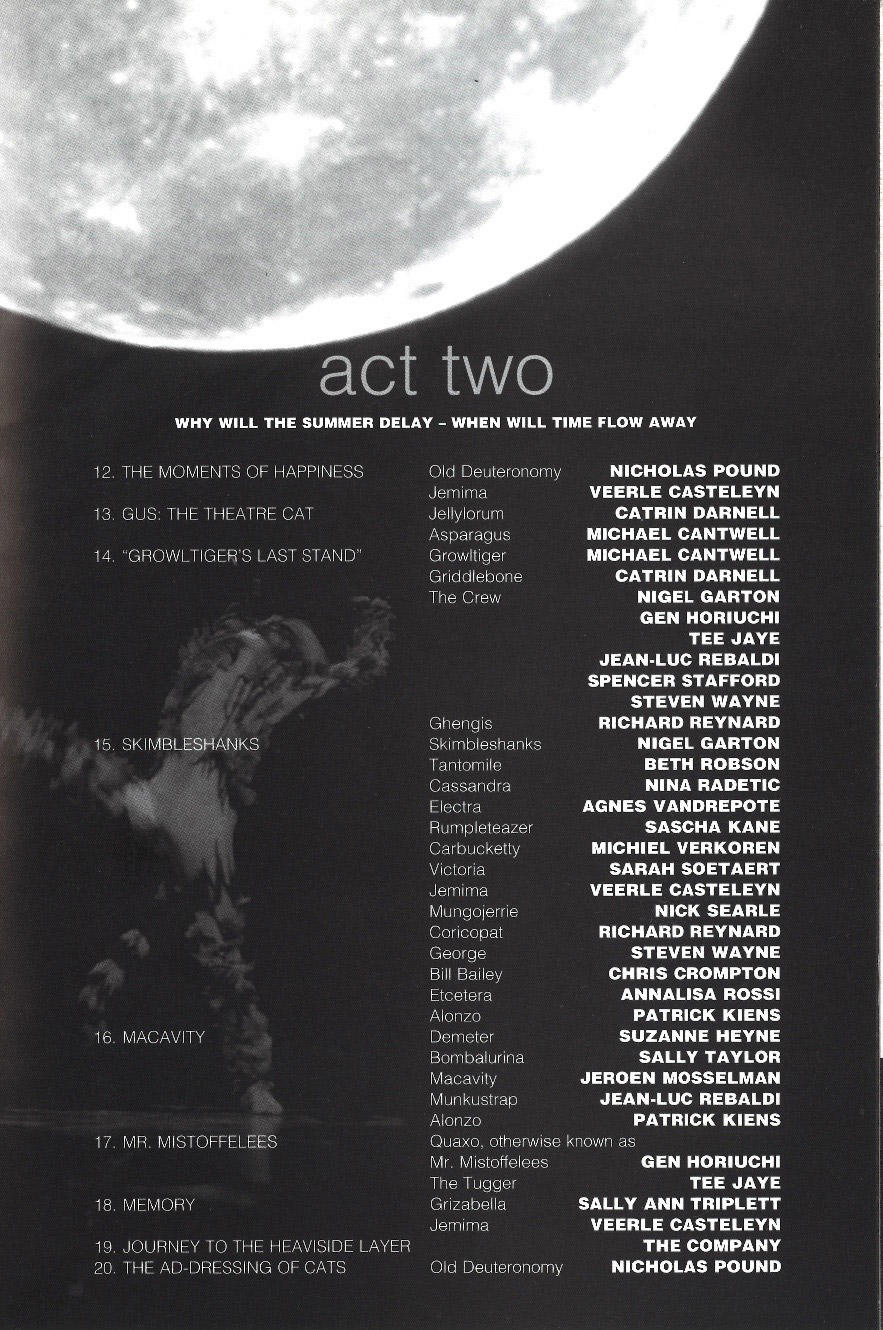

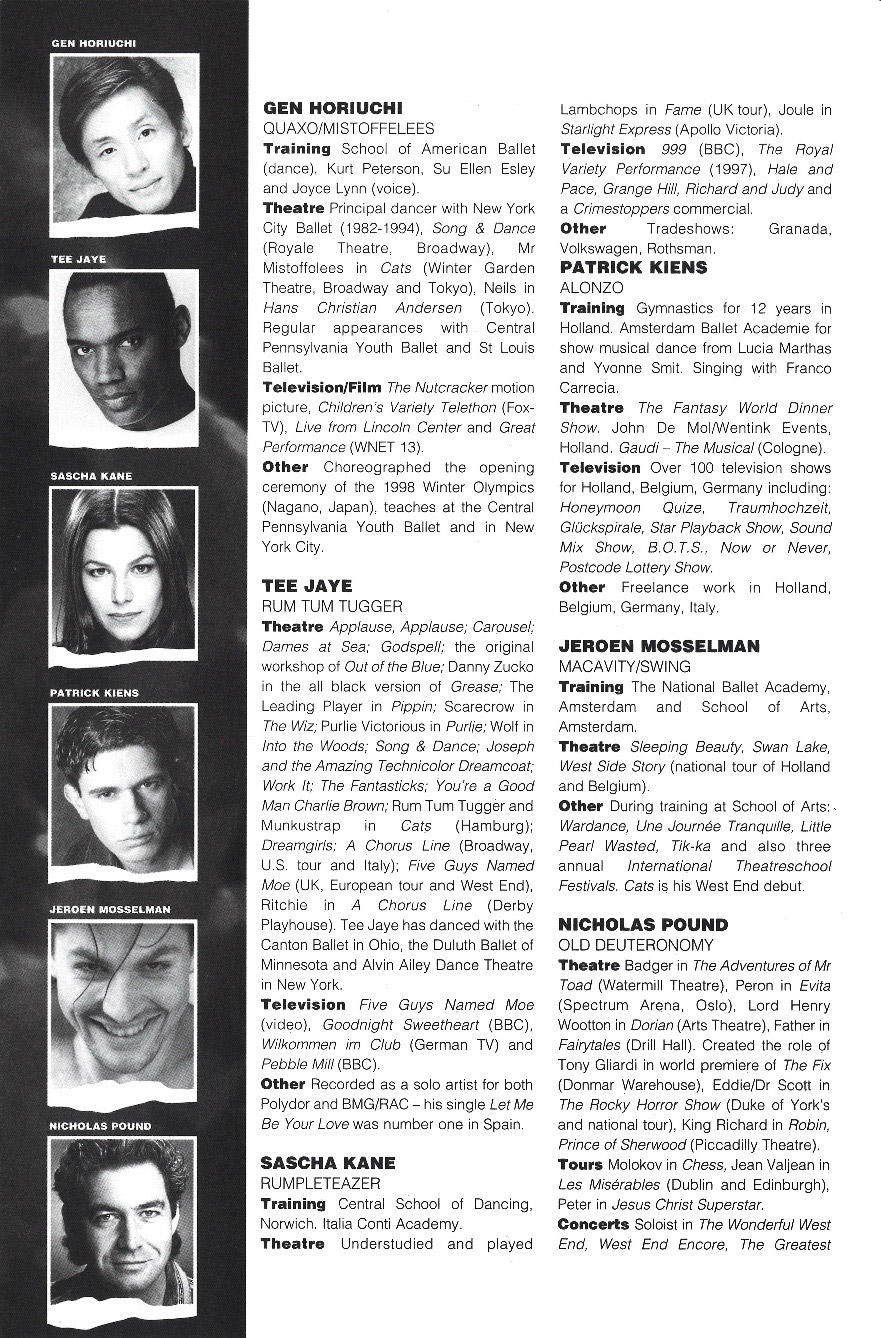

ウエストエンド公演パンフレットより(98年)

ウエストエンド公演パンフレットより(98年)

――演出もいろいろと上演国ごとに変わりましたね。

堀内 そうなんです。ロンドン版とブロードウェイ版は70パーセントくらい同じですが、当時の劇団四季版は山田卓さんの振付で100パーセント違いました。それぞれの土地で振付を覚えなければならなくて大変でした。ですから今回の映画も舞台と全然違いますけれど、僕はそれを自然に受け入れられます。3つのヴァージョンを踊っていますから、どれがいいとか比較しなくなっています。ほとんど悟りの境地に入っています(笑)。

映画『キャッツ』は、もう舞台版の初演から40年も経っていて、リメイクじゃなくて新しい作品として創られています。ですから、新しい世代の人たちがこの映画を観て、舞台ってどうだったのかな、と思って観てくれればそれでいいと思います。今の時代に合った映画『キャッツ』ということですね。

結局、『キャッツ』という作品の基になっているT.S.エリオットの詩集「キャッツ - ポッサムおじさんの猫とつき合う法」というのは、場所の設定がないんです。それを舞台化するにあたって、ロンドン片隅のゴミ捨て場、と設定しました。

僕が最初にブロードウェイに出演していた頃、劇中にホテルとかレストランの名前が出てきますが、それを普通に歌っていて、ロンドンにそういうところがあるんだな、と思っていました。それから今度はロンドンで出演することになり、リハーサルに劇場へ歩いて行く時、ふと見上げたら、「Russell Hotel」があったのです。まさに劇場近くのホテルでした!

舞台では「♪Up Up Up Past the Russell Hotel♪」(「Journey to the Heaviside Layer」)と歌いながら、実際、そのホテルの方角を見ながら歌って昇天して行きます。

映画もロンドン片隅のゴミ捨て場という設定を踏襲しているのは嬉しかったですね。

映画『キャッツ』1月24日(金)全国ロードショー © 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.(東宝東和配給)

映画『キャッツ』1月24日(金)全国ロードショー © 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.(東宝東和配給)

――映画『キャッツ』の評判はアメリカではちょっと割れていますね。

堀内 そうですね。映画『キャッツ』には、あまり気づいている人はいないのですが、舞台にはないとても素敵なオチがあリます。このエンディングに僕はジーンときました。

ちょっと、ネタバレっぽいですけれど。

映画では、ヴィクトリア(フランチェスカ・ヘイワード)というジェリクルキャットではない猫が入ってくるところから始まります。彼女がいろいろな猫たちと出会い様々な経験をしていくことを描きつつ、キャラクターを紹介していきます。

舞台版は、猫たちは最初から客席にいて、じゃれついたりして観客と一緒でした。人間と猫の対比がミュージカル版の底辺にはありました。人間に対して、これはこういう猫なんだと語っていました。そして最後には"We are not a dog"「猫には猫の世界がある」、と人間に対して言っています。そこは映画も舞台版も同じです。ただ、そこに行きつくまで、スクリーンでは観客に直接触れることはできませんし、呼びかけても、ポップコーンを食べながら見ている人にはなかなか伝わりません。だから映画の演出ではヴィクトリアという知らない猫に向かって、俺はこういう猫だ、私はこうなんですと、みんな彼女に訴えかける。観客がヴィクトリアの立場で、それぞれのキャラクターを観るように演出されています。

そして最後の最後になって観客は、いったい「ジェリクル」ってどういう意味だろう? と感じます。それは舞台でも言ってません。これは造語なんです。

映画の一番最後に、グリザベラ(ジェニファー・ハドソン)が昇天するのをみんなで見上げながら、オールドデュトロノミー(ジュディ・デンチ)がヴィクトリアに「あなたもジェリクルの一員になったのよ」と言います。それでヴィクトリアが、私はジェリクルになったんだ、と納得するシーンがあって、最後にオールドデュトロノミーが、"Dear little cat"と言います。それが「ジェリクルキャット」という意味なんです。

© 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

一同 「えーっ!! そうなんですか!」

堀内 それは舞台では言ってなかったのです。台本には書いてあるんですけれど。

"Dear little cat"というのは、親愛なる誰にでも可愛がられる猫ということですし、「ジェリクル」って特別な場所でも猫でもなんでもない、ただ可愛い猫たちの集まりなんです。その中でもストーリーがあって、やっぱり悪い奴も、恵まれないものもいるし・・・そういうことの世界の中で誰もが「ジェリクル」なんだ、というわけです。

ヴィクトリアは、最初はそういうメンバーの中に自分も入れるかどうかわからなくて格闘中でした。ジェリクルから除け者にされているグリザベラとまだメンバーかどうかわからないヴィクトリアが一緒になって、最後にはグリザベラの昇天をプッシュしてあげた。そうしたことを見ていてオールドデュトロノミーが「あなたもジェリクルの一員になったのよ」と言ったのです。

ただ、日本人は"Dear little cat"がなぜ「ジェリクル」になるのか、それはわからないと思います。これはイギリス英語の発音なんです。イギリス英語では"Dear"を"ジィエア"とも言います。だから"オールドデュトロノミー"もイギリスでは"オールドジュトロノミー"とも言います。私も最初に歌うときに直されました。"ノー、ジュトロノミー"だって。

T.S.エリオットは、幼い姪っ子が猫をあやしていて「オー・ジィエア・リトル・キャット」というのですが、"ジィエア・リトル・キャット"とうまく言えなくて、"ジェリクルキャット"と言っていた発音を聞いて「ジェリクル」を猫たちの集まりの名前にしたのです。

----そのオチを知っていると知らないのでは違いますね。

堀内 そして、最後にオールドデュトロノミーが、"Dear little cat"と言って終わっています。このオチは、欧米人でもわからないかもしれません。

僕もなぜ「ジェリクル」になるのかまではイギリスで踊ったのでわかりました。

こうした洒落たオチがあるので、舞台のようにミストフェリーズの踊りで盛り上げて、というエンディングにしなかったのかもしれないですね。

実は僕も舞台の『キャッツ』は、踊っていた時、なんだか申し訳ないな、と思うところがありました。ミストフェリーズ役は最後に美味しいところを全部持っていってしまいますからね。カーテンコールでも拍手は自分が一番大きいんです。その時はオールドデュトロノミーを演じていた人なんかはブロードウェイの大ヴェテランでしたし、オペラ歌手がグリザベラを歌っていましたけれど、僕が出て行くとすごい拍手なんで、なんか申し訳ない、と思っていました。

© 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

――そうですか、なるほど「画竜点睛」じゃないけれど、最後に「目」を描き込んだという感じですね。

堀内 初演から40年目にして、初めて「ジェリクル」の意味を明かしたトム・フーパー監督の演出も洒落ています。でも、アンドリュー・ロイド=ウェバーが入れたい、と思っていたのかもしれません。

――やはり、ブロードウェイとウエストエンドと日本の3カ国で出演した方のお話は一段と面白いです。

堀内 ウエストエンドで踊ったことは、やはりとても良かったと思います。

イギリスのミュージカルとアメリカのミュージカルには違いがあります。イギリスは脚本を非常に大切にします。歌もメロディをいかに正確に歌うか、ということよりも、どういう意味があってそれを歌っているのか、ということがとても重要です。TならT、BならB、をはっきりと発音しないと観客に伝わらないでしょう、と言います。一つ一つの言葉をはっきり発音することによって、初めて意味が伝わる、とも言います。それはやはりシェイクスピアからの伝統でしょう。

映画『キャッツ』もイギリスを舞台として、イギリスで活躍している俳優たちも使って制作していますね。そういった配役も素晴らしいと思います。

――ウエストエンドに行かれた時は、長野オリンピックの開会式の振付などと重なって大変お忙しい時だったと思いますが。

堀内 確か日本で劇団四季の『アンデルセン』の再演に出演していた時でした。キャメロン・マッキントッシュのアシスタントから電話がかかってきました。マッキントッシュからのメッセージで「2週間後にミストフェリーズに出られないか?」と。その日はちょうど劇団四季の千秋楽で、翌日にはアメリカに帰る予定でした。結局、ウエストエンドで8ヶ月間出演するということになり、次の劇団四季の公演に出られなくなりましたが、安倍先生が背中を押してくださいました。

ミストフェリーズという役は、ソロで歌が歌えて、バレエが踊れて、32回転ができ、おまけにタップまで踊らなくてはならないわけですから、そんな人はおそらく世界中で5人くらいしかいないんです。だから機会あるごとに声がかかったのだと思います、幸せ者でした。

僕はミュージカルの世界に足を踏み入れて、舞台人魂というのを学びました。ミュージカルの人たちの舞台に賭ける気持ちというのは、バレエダンサーの100倍くらい強い、と感じました。ミュージカルでは、メロディもリズム感もしっかりしなければならないし、どういうことを言っているのかを一つ一つしっかりとお客さんに伝えなければなりません。彼らは気持ちから入って行きます。僕はその舞台人魂というものをすごく学びました。それが今の自分の演出にも役立っています。

今度の映画で、ものすごく嬉しいのは、マンカストラップ役は、僕もよく知っていますが、元ニューヨーク・シティ・バレエ プリンシパルのロビー・フェアチャイルドですし、ヴィクトリア役は舞台でもバレエダンサーが演じていますが、英国ロイヤル・バレエ団プリンシパルのフランチェスカ・ヘイワードです。アメリカを代表するバレエダンサーと英国を代表するバレリーナが出演して、最初から最後まで、舞台以上に踊っているというのは嬉しいですね。それを日本のバレエファンの方たちに見てもらいたい、バレエダンサーも垣根を超えてここまでできるんだ、ということを知ってもらいたいです。そうした人がどんどん出てきて欲しいですね。

© 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

――フランチェスカは可愛くってとてもチャーミングでした。スティーヴン・マックレーはいかがでしたか。

堀内 素晴らしかったです。スキンブルシャンクスは舞台版ではあそこまで踊らないし、タップもなかったです。ミュージカルは歌で押している人たちが出演する役でした。それをマックレーが歌ってタップも披露しました。彼が英国ロイヤル・バレエ団のプリンシパルだ、ということをしっかり伝えて欲しいですね。映画ではミストフェリーズのタップがなかった分をスキンブルシャンクスが踊リましたね。バレエダンサーがタップを踊ると軽いんです。最近のタップは足を動かさずに踏んだりこすったりして音を出す聴かせるタップです。マックレーはしっかりと足を上げてタップを踏んでいましたから見せるタップです。ジーン・ケリーとかアステア風のよきミュージカルの時代のタップですね。

――堀内さんは最初から最後まで踊りっぱなしでしたね。

堀内 あれだけ最初から最後まで踊りっぱなしということは、バレエの全幕ものでもありません。そういった経験はすごく良かったです。あれからどんなバレエの作品を踊っても『キャッツ』より大変な作品はありませんでした。僕は間違いなく『キャッツ』を2000回以上は踊っています。

――すごい! すごい! 映画のヴィジュアル面はいかがでしたか。

堀内 映画では尻尾や耳の動きでも表現を作っていますね。そこは舞台と違いますし、面白かったですね。舞台では尻尾なんて動かすことができなかったですし、耳はカツラでしたからもちろん動きません。映画の『キャッツ』ではダンサーたちは踊りをしっかりみせるためボディスーツを着て撮影し、尻尾や耳の動きはCGなんですね。

――表情がよく見えて豊かでしたし、空間移動など映画だからできることをいろいろとやっていますね。

堀内 舞台には舞台の良さがあって、映画には映画の良さがある。それを比較すると、どっちがいいということになりますが、全く別の作品として『キャッツ』を見てくださるといいと思います。曲もすごく素敵です。それもありみなさん何回も何回も観に行くのです。今回映画化されて、後世に残すことができる、10年後20年後の人たちが映画を観て、舞台はどうだったのだろうと、戻ってきてくれたら嬉しいことです。今、多くのミュージカルが映画化されていて、曲がすぐ聴けるようになっているわけですから、『キャッツ』が映画化されるということは必要だったわけです。それによってアンドリューの素晴らしい曲、歌詞が後世に伝わっていく・・・。子供たちって何回でも何回でも繰り返し観て聴きますからね。それができるようになったわけです。

映画『キャッツ』チラシより

――今後、バレエダンサーたちも『キャッツ』みたいなミュージカルにも出演したい、という人たちが増えてくると思います。そうしたことについてはいかがですか。

堀内 もちろん、舞台の良さ、ミュージカルの良さもわかって欲しいし、観客の前で歌ったり踊ったりすることの素晴らしさを経験して欲しいですね。バレエダンサーの中には、舞台できれいに回って踊ってそれだけで終わってしまう人もいますが、作品の底辺に流れているメッセージはなんだろうとか、人に対して自分の気持ちを訴えかけるというそのパワー、どれほどそれがパワフルなものなか、ということをしっかりと噛み締めながら、進んでいってくれるといいなと思います。

特に日本のダンサーは、職業的に見てしまう人、「仕事がなくてね」とかいう人が多いと感じます。バレエというのは職業ではないのです。バレエは自分の人生なんですよ。朝起きて歯を磨くのと同じようにバレエのレッスンをする、バレエは自分の人生の一部である、バレエとは生きることなんです。それをわかって欲しい、と思います。振りを踊るだけでなくソウルを感じて欲しいです。

――色々話しが出ましたが、ミュージカル界の頂点で活躍された堀内さんも、そしてバランシンはもちろんですが、ロビンズも最終的にはバレエに戻っていますね。

堀内 最後に行きつくところはバレエ、バレエ出身である自分は、バレエに戻れてよかったと思いますし、逆にそういった自分の体験・経験が今につながっていると思います。

――あれだけミュージカルで大ヒットを飛ばしたロビンズ(『ウエスト・サイド・ストーリー』等)も完全にバレエに戻っていますものね。

堀内 それは、自分で100パーセントコントロールできる世界がバレエにはあるということだと思います。ミュージカルや映画の場合は、脚本家がいて、監督がいてというように最終的にはチームでの制作になりますからね。最後は、自分が目指すもの、理想とするものを追い求めたいと思ったのではないでしょうか。やはりバレエはそれだけ魅力的なものなのだと思います。

堀内元(セントルイス・バレエ芸術監督、元ニューヨーク・シティ・バレエ プリンシパル)

父堀内完のもと7歳からバレエを始める。1980年ローザンヌ国際バレエコンクールでスカラシップ賞受賞。スクール・オブ・アメリカン・バレエに留学。1982年、巨匠バランシンに認められ、ニューヨーク・シティ・バレエにアジア人初、日本人として今に至るまで唯一の入団者となる。その後アジア人初のプリンシパルに昇格。バランシンの愛弟子として数々のレパートリーを踊る。ミュージカルにも進出し、『キャッツ』では世界3都市に出演した唯一のダンサー。長野オリンピック開会式振付。2000年セントルイス・バレエ芸術監督に就任。自ら舞台に立ちながら演出振付を手掛ける。米国のバレエ団で芸術監督に就いた日本人は初。ローザンヌ国際バレエコンクールで過去5回審査員を務め、近年は若い世代の育成にも力を注いでいる。2015年芸術選奨文部科学大臣賞受賞。

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。