熊川哲也による『マダム・バタフライ』世界初演の初日レポート

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

坂口 香野 Text by Kaya Sakaguchi

9月27日、東京・渋谷のオーチャードホール。公演初日の劇場には独特の熱気があるものだけれど、今回の熱量は並々でなく、劇場の外にまで放射している感じだ。

ロビーの前にはレッドカーペットが設けられ、特別招待のゲストが次々と通り過ぎる。演目が『バタフライ』だけに、華やかな和装や、朱色や深紅など「和」を意識した色使いのドレスが目立つ。

緞帳に大きく描かれているのは、洋装と和装の浮世絵美人が二重写しになったような、不思議な顔。その向こうが一時透けて、バタフライの父が短刀で自刃する姿が浮かび上がる。短刀は父の形見となり、少女バタフライは遊女の世界に招き入れられる。まどろんだ一瞬に見た夢のような、印象的なプロローグだ。

© Hidemi Seto

緞帳があがると、空気ががらりと変わる。巨大な軍艦とアメリカ国旗、きびきびと動く水兵たち。オペラにはない、日本に旅立つ前のピンカートン(堀内將平)と恋人ケイト(小林美奈)の別れを描くシーンだ。以下、終演後に行われた特別ゲストたちのインタビューから、感想を紹介する。

オペラ『蝶々夫人』の衣裳を何度か手がけたことのあるコシノ・ジュンコは「私、『蝶々夫人』大好きで、音楽もだいたいわかっているんですけど、アメリカのシーンは初めてでびっくりしました」と語った。「すごくポップで、水兵さんたちの動きがチャーミングで、バレエの良さがよく出ていておもしろい! オペラのように歌詞がないのに、どうやるんだろうと思っているうちに、動きが美しいのでどんどん吸い込まれていきました」。

© Hidemi Seto

次のシーンで、また世界が一変する。明治初期の日本、長崎の遊郭。これも熊川版オリジナルで、ピンカートンとバタフライの出会いを描いたシーンだ。紅殻格子にこぼれる灯り、振り袖のたもとをひらめかせて踊る遊女たち。男たちの動きはちょっと歌舞伎風でコミカルだ。アメリカのシーンが何もかも明快だったのに比べ、このシーンの衣裳には蝶の羽や花びらのようなはかなげな色、紺や茶など渋い色が使われ、舞台美術と照明との相乗効果で、空気の匂いや湿度まで違って感じられる。

Kバレエの舞台を初めて見るという女優の斉藤由貴は、「お着物をバレエの衣裳にするためにたくさん工夫をされていると思うんですけど、特にウスバカゲロウのように繊細なお衣裳が、振付とあいまって、本当にえもいわれぬ美しさでした」と語る。

そして、最高位の遊女・花魁(中村祥子)が独特の足運び「八文字」をトウシューズでみせる花魁道中。このシーンを楽しみにしていたという落語家の瀧川鯉斗は「めちゃくちゃきれいでした」と語る。「古典落語によく出てくる郭の世界が忠実に表現されていました。高下駄を履いて歩く花魁を、僕らもイメージしてお客さんに伝えるんですけど、黒いトウシューズでその姿を見事に踊られていた。話芸である落語と、言葉のないバレエは真逆の表現ですが、体の動きだけであれだけのドラマを表現できるんだと。芸術の一言しかないですね。僕も一表現者として、話芸プラス、座布団に座ってる膝の先まで使って、お客様に伝えたい」。

© Hidemi Seto

1985年の新春ドラマで、ピンカートン役のジョージ・チャキリスと共に「蝶々さん」を演じたことのある女優の三田佳子は「重みのあるドラマを、和洋の文化の違いを踊りでここまで見せてくれたことに驚いた」という。「日本の所作をよく取り入れていらっしゃって、見事でした。アメリカ人の役は、日本の方が演じているのに、本当に外国人のように見えました」。たしかに今回の振付は、国籍の違い、さらにはキャラクターの一人ひとりの背景までくっきりと描き分けている。

たとえば、オペラでは最初からバタフライの「忠実な侍女」として出てくるスズキ(荒井祐子)は、熊川版では遊郭で遊女たちを取り仕切る女性として登場する。なんにでもよく気がつき、計算高いけれど情も深い、そんな感じが荒井のしゃっきりと隙のない身のこなしから伝わり、「花柳界で長く修行した人」といわれたら信じてしまいそうだ。

また、バタフライの叔父ボンゾウ(遅沢佑介)は刀を手放さない昔気質の男として描かれ、遊郭で酒に酔って踊るピンカートンたちに刃を向ける。アメリカ兵たちは遊び半分にボクシングの構えで立ち向かうが、かなわない。遅沢の動きは居合切りの達人といった趣で、黒澤明の映画にでも出てきそうだ。

© Hidemi Seto

そんな中、ピンカートンは桜の枝を手に無邪気に舞う遊女見習いのバタフライ(矢内千夏)と出会う。このシーンのバタフライは、あどけない少女そのものだ。眼の色の異なる異国の男に心を奪われ、かりそめの結婚とも知らず彼の愛を信じ、とまどいながら初めてのワルツを踊り、キリスト教に改宗までしてしまうバタフライは、その後見違えるように変化していく。

2幕になると、黒髪をボブカットにし、白いドレスをまとったバタフライはまるで別人のような大人の女性。身のこなしは完全に西洋風で、ピンカートンと優雅にワルツを踊っている――と見せて、ピンカートンは煙のように消え失せ、海軍帽だけがテーブルに置かれている。舞台上を横切る建具を使って「幻のピンカートン」を表現したトリックが切ない。幼い息子と共に、彼の帰りを待ちわびるバタフライ。やがて軍艦の到着を知らせる大砲の音が鳴り響いて――。

そこから、名曲「ある晴れた日に」が鳴り響くラストシーンまでは、観客一同、息をひそめて舞台を見守った。

女優の斉藤由貴は、「自分ならバタフライをどう演じるか」と考え続けながら見ていたという。

「震えました。最後にバタフライが悲嘆に暮れながら一人で踊るシーン、すごく切ない踊りでしたけれど、振付の絶妙なニュアンスで悲しみが表現されていて。せりふがないので、"余白"の部分をどう感じるか、観客にゆだねられている感じがしました。余白があるからこそ、見ながらどんどん引き込まれて想像力が膨らんでいく。素晴らしい振付だなと思いました」

モデル・タレントのトリンドル玲奈は、「悲しいけれど、全部が美しさや繊細さに包まれていて、心が洗われ、きれいになったような気がしました」と語った。「最初はお着物の衣裳にびっくりしたんですけど、繊細で控えめなバレエの動きが、むしろ和のイメージをひきたてている感じがして。バレエの枠に全部がうまくはまっていて、違和感をまったく感じませんでした。和と洋が融合した、本当に美しいものをみられたと思いました」。

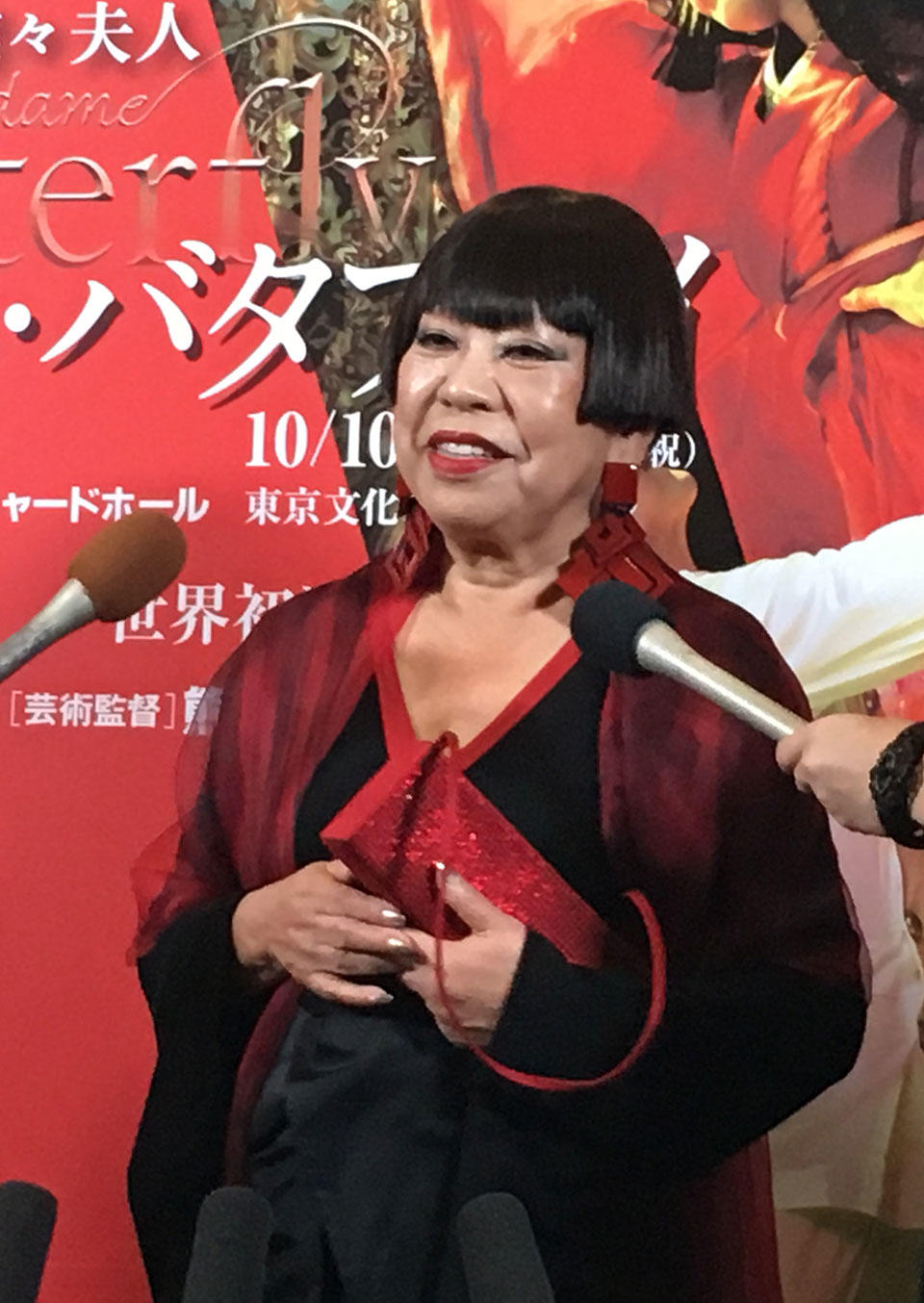

オペラ『蝶々夫人』が大好きだというデヴィ・スカルノ夫人は、1960年代、ベルリンでオペラ歌手・女優の田中路子に会ったときのエピソードを披露。「田中路子さんは、戦前のパリやウィーンで『蝶々夫人』を演じたことで、非国民だといわれ、日本に帰れなくなってしまったそうです。それでドイツで結婚して、一生の大部分をヨーロッパで過ごされた。見ているうちに、そんな話がふと浮かんで涙が出ました。『ある晴れた日に』がどこで使われるかを楽しみにしていたんですけれど、すごくよかったですね。熊川さんがまったく新しい『マダム・バタフライ』をバレエとして誕生させたのは、偉大なことだと思いますよ。振付・構成・演出、本当に見事でした」

カーテンコールには、舞台美術デザインのダニエル・オストリング、衣裳デザインの前田文子、音楽監修・指揮を務めた井田勝大も登場。最後に、粋な和服姿の熊川哲也が現れると、劇場は総立ちになった。終演後には出演ダンサーによる観客の「お見送り」が行われ、遊女たちの振り袖の華やかな色がロビーにあふれた。

洋と和、男と女、国境を越える愛......骨格の大きなテーマをはらみつつ、エンタテインメント性あふれる美しい舞台。見た後に語りたくなり、何度も見たくなる力のこもった作品であることは間違いない。

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。