オペラを題材として意欲的な創作の試み、伊藤範子『道化師〜パリアッチ〜』

- ワールドレポート

- 東京

掲載

ワールドレポート/東京

- 関口 紘一

- text by Koichi Sekiguchi

谷桃子バレエ団 創作バレエ・14「古典と創作」

『ライモンダ』3幕 マリウス・プティパ:原振付、N.ボリシャコワ&V.グリャーエフ:再振付、アレクサンドル・ブーベル:キャラクター振付、『道化師〜パリアッチ〜』伊藤範子:演出・振付

谷桃子バレエ団の創作バレエ・14「古典と創作」の公演があった。この公演は1970年に始めたアトリエ公演を基に、新しい作品へ挑戦するカンパニーのスピリットを継承発展するものだ。今回は『ライモンダ』3幕と同名のオペラを舞踊化した『道化師ーパリアッチ』。

谷桃子バレエ団の『ライモンダ』3幕は、2003年10月、創作バレエ 7 として上演された。キーロフ・バレエで踊り、日本でもいくつかのバレエ上演に協力したナターリア・ボリシャコワ、ワジム・グリャーエフの振付。キャラクター・ダンス部分はアレクサンドル・プーベルが指導した、という。ライモンダを佐藤麻利香、ジャン・ド・ブリエンヌを齊藤拓が踊った。オーソドックスな演出による良く整えられた舞台だった。

撮影:スタッフ・テス 谷岡秀昌

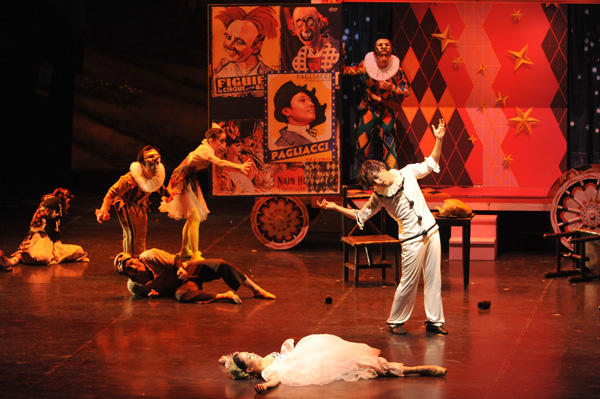

そして『道化師〜パリアッチ〜』は、ルッジェーロ・レオンカヴァッロのオペラを伊藤範子が舞踊化した。物語はコメディア・デラルテ(喜劇芝居)の一座の座長が、孤児を育て花形役者となった彼女を妻にする。しかし、村の若い男と浮気し駆け落ちの約束をしていることを知り、嫉妬に狂い芝居と現実の見境がつかなくなって悲劇が起きる、というもの。基になっている作品はいわゆるヴェリズモ・オペラの代表的作品で、市井の人々の生活に潜む「真実」を描いたもの。

撮影:スタッフ・テス 谷岡秀昌

パリアッチョ、コロンビーナ、タデオ、アレルッキーノを演じる役者たちが、明るく演じ踊り回る中、座長カニオの嫉妬を抑えきれない苦悩が描かれる。そのコントラストがなかなか効果的だつた。ダンスシーンはふんだんにあり、カニオの妻ネッダは、異形の道化師トニオに言い寄られ、浮気相手の村の青年シルヴィオと逢瀬を楽しみ、嫉妬に狂ったカニオに苛まれるなど、様々の表現をパ・ド・ドゥで踊る。ネッダには林麻衣子が扮して、異なった共演者と踊りながら、孤児の哀しい情感を見事に表わした。カニオはソロヴァリエーションで絶望を踊り、劇中では芝居の空間を超えて現実が混入して混乱の極みに達するという難しい表現を課される。

三木雄馬がカニオの喪失することへの恐れと困惑する座長の気持ちを巧みに表わして好演だった。その他にコメディア・デラルテのキャラクターたちの踊り、村人たちの群舞などが踊られるが、振付のレベルは高く、それぞれが闊達で表現も明快だった。ただ、コメディア・デラルテの一座の中ではどのような情念の衝突があったのか。それぞれの登場人物はしっかり描かれていたが、それが全体としてロングショットで見る視点も表現して欲しかった。カニオは妻のネッダを手荒く扱っていたが、それは彼女が村人たちの生活に憧れていたのに気付いたからか。ネッダはトニオに言い寄られた反動から駆け落ちを承知したのか。孤独な若さがそうさせたのか、その辺りはことを全体として表わすものが、少々はっきりしなかったかのように感じられたが、どうだろうか。

音楽ともどもオペラを題材としてバレエを創るという試みは、、近年は日本ではほとんどなされていないのではないだろうか。非常に意欲的な試みであり感心した。コメディア・デラルテに関する指導は光瀬名瑠子があたったという。

ぜひ、オペラと取り組んで全幕物を創っていただきたい、と勝手なお願いをさせていただく。

(2013年7月6日 新国立劇場 中劇場)

「ライモンダ」より 撮影:スタッフ・テス 谷岡秀昌

「道化師」〜パリアッチ〜 撮影:スタッフ・テス 谷岡秀昌