遊びが彩るガルニエ宮――パリ・オペラ座バレエ団『Play』、今年7月に来日公演が決定!

- ワールドレポート

- パリ

掲載

ワールドレポート/パリ

Ballet de l'Opéra national de Paris パリ・オペラ座バレエ団

" Play" by Alexander Ekman 『プレイ』アレクサンダー・エクマン:振付

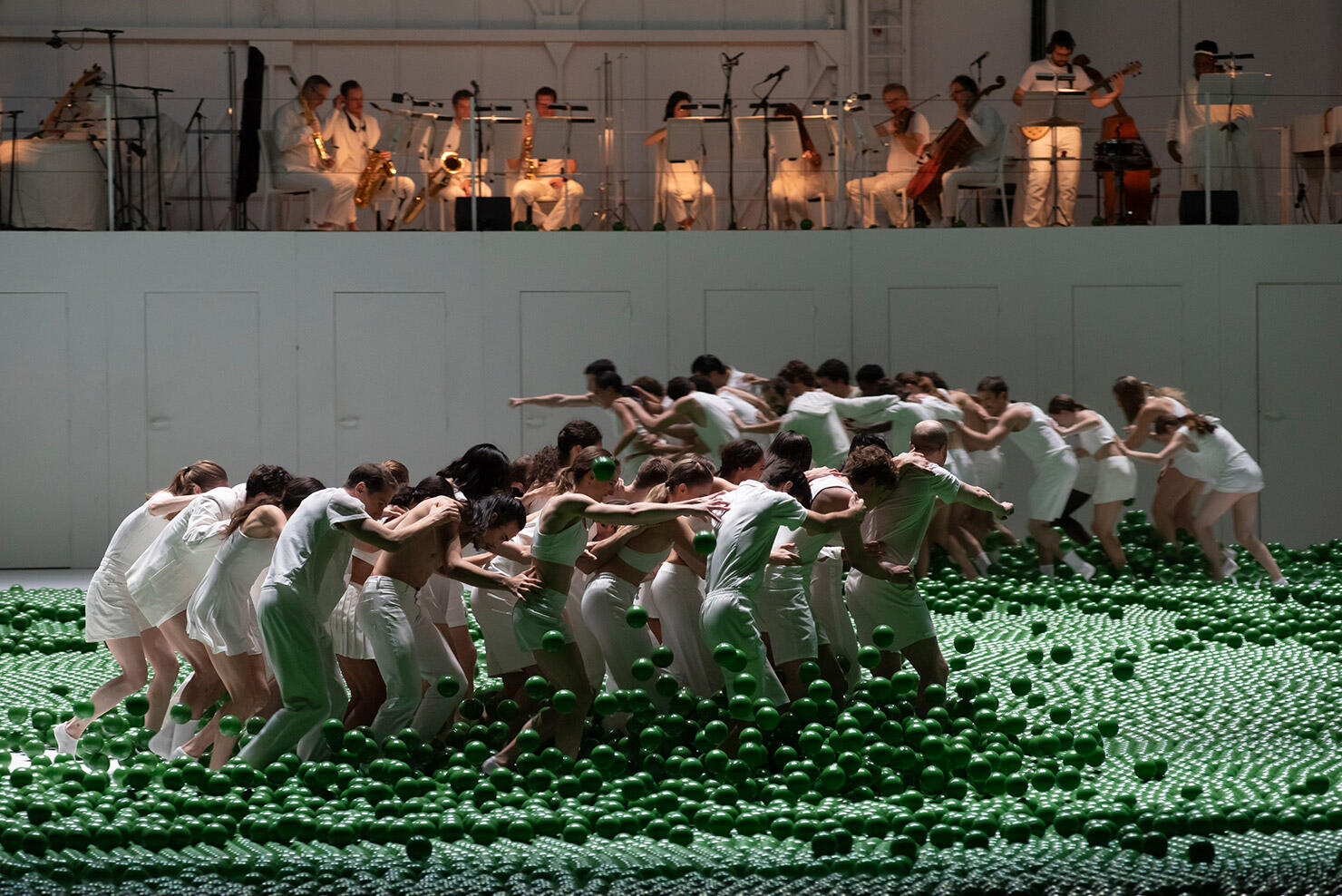

ガルニエ宮を緑色のボールと笑い声が彩る。噂の光景を一目見ようと、パリ・オペラ座に集まった観客たちもどこか愉しそうにみえた。あの『Play』が3年ぶりに帰ってきたのだ。

輝かしい歴史と伝統を誇るオペラ座の建築に圧倒されるのも束の間、ひとたび客席に着けば、観客たちを眺めるように舞台上を這うソリストが出迎える。白のコーディネートに身を包んだミュージシャンが奏でるサックスの音色。緞帳に映し出されるタイトルロール。幕が上がる前から既に、特別な体験が始まっていく予感がした。

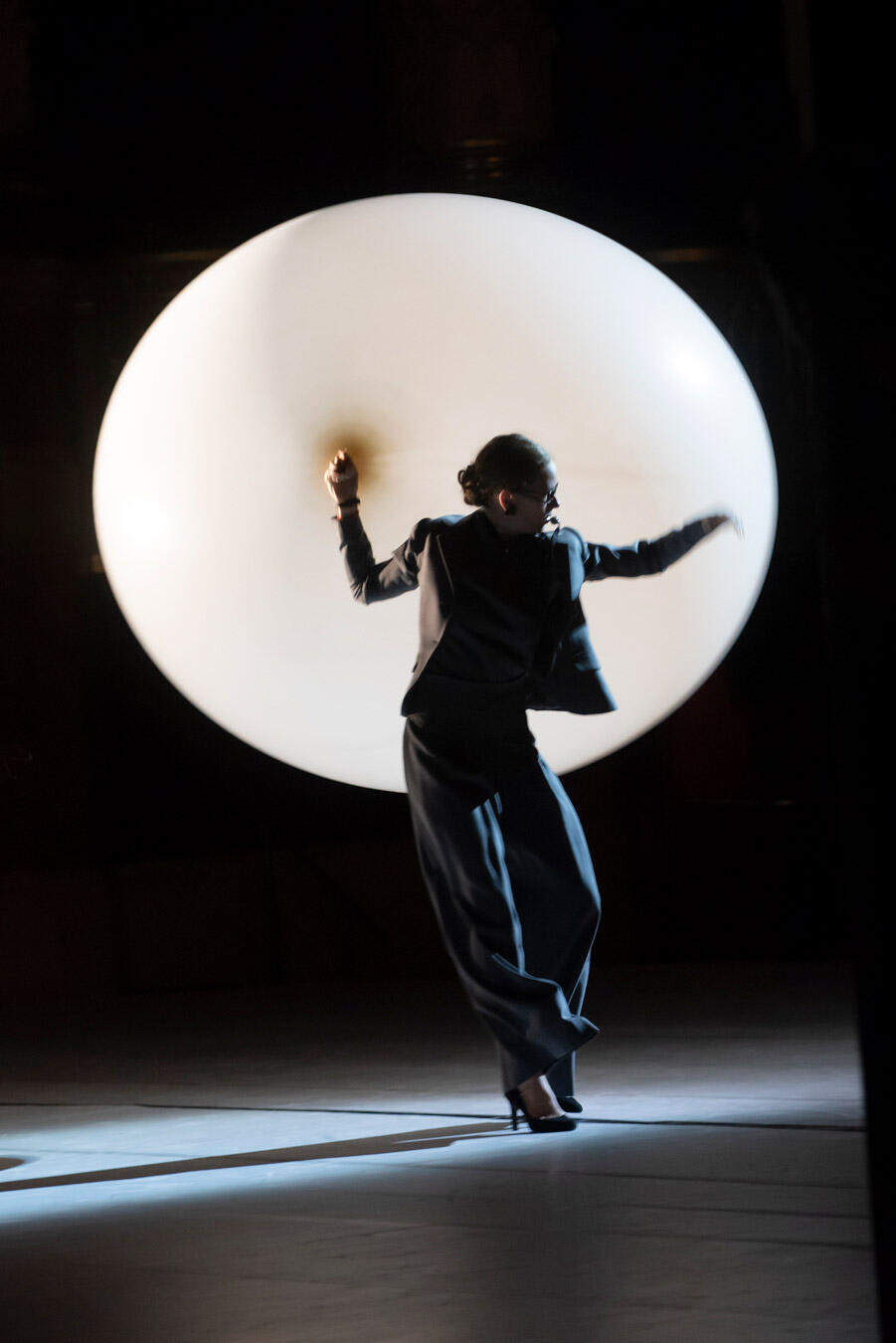

こんなにもバレエダンサーが声を出して観客に話しかける作品はあるだろうか。大きな風船が大玉転がしのように観客の頭上を行き交う光景を、かつて誰が想像したことだろう。雨のように降り注ぐ無数の緑色のボール。まるで無重力空間を歩くような一場面。アンティークな電話と風船の破裂する音が響く中、同じモーションが繰り返えされるリピートの世界。スタイリッシュに響くピアノの低音、パーカッション、サックス、マリンバ、そして機械音。影と戯れているようなライティング。劇場という環境に対して、ダンスという表現手段に留まらず、視覚的な美や聴覚をくすぐる仕掛けなどありとあらゆる遊びを詰め込んだパフォーミングアート。美術展のインスタレーションのような、映画やファッションショーの1シーンのような、でもその全てに舞踊が織り込まれた抽象的な場面の連続。全2幕で構成されるコンパクトな作品だが、思わず誰かに話したくなるような衝動に駆られる世界が創り出されていた。作品内容の詳細は、2017年公演の記事もご参照いただきたい。

https://www.chacott-jp.com/news/worldreport/paris/detail000034.html

© Benoîte Fanton/OnP

『Play』というタイトルのとおり、全体を通してダンサー達がまるで遊んでいるように見せているのが印象的。特に1幕冒頭のシーンでは、決められた振付の中でも個々に小さな自由が与えられ、どこか生き生きとして見える。ジャズ調の楽曲とヴォーカルの歌声が響く真っ白な空間の中、声を出して笑い合ったり駆け回ったり、ダンサーたちが無邪気に戯れていく。踊っていたかと思えば、ステージと同じ高さのバルコニー席に腰掛けたり、舞台後方に作られた1フロアほどの高さのドア付き壁の上から飛び降りたりと、自由奔放と言いたくなるような振付も多々みられる。

© Benoîte Fanton/OnP

美術的な演出において特に知られているのは、ボールの使用だろう。まず初めに放たれるのは白い風船。体育の授業を思い起こさせるような笛の号令に従って、オーケストラフロア(1階席)の観客達が、バレーボールのトスのようにボールに触れて舞台に向かって戻していく。そして、お待ちかねの緑色のボールが雨のように降り注ぐシーンは、1幕の終わりにやってくる。無数の緑色が舞台上を埋め尽くし、ボールが床や傘を打つような音は大粒の雨の日のようだった。やがてオーケストラピットもボールでいっぱいになる。子供向けのプレイグラウンドを思い起こさせるような情景の中、2幕ではスーツを着た強面の男性たちが、 緑色のボールでいっぱいのオーケストラピットの中で音を立てながら力強く動き出す場面も印象的。カーテンコールでは、ゴージャスな金色のガウンを羽織った女性メインヴォーカル(Karmesha Peake)の歌唱とともに、大きなボールが客席に放たれる。夢中でボールをトスしていると、今度は舞台上から緑色と黄色のボールが客席前方に向かって飛んでくる。まるで何かのパーティのように無我夢中で楽しんでいると、頭上にはジャガールの絵画。ここはガルニエ宮であったことを思い出す。趣に満ちたこの空間と、目の前で起きている愉快な情景の対比に、子供の頃に楽しい遊びを見つけてしまった時のような嬉しさで 胸がいっぱいになった。

1幕の後の休憩時間にはボールを片付けるテクニカルチームに拍手が送られる一場面も。客席に残って観察するのも休憩時間の楽しみ方のひとつであった。

© Benoîte Fanton/OnP

『Play』を舞踊の観点からカテゴライズするのは困難だが、クラシックやコンテンポラリーのテクニックを自由に行き来し、裸足からポアントまで様々な振付が場面ごとに配置されている。序盤では、ポアントを履いた女性(Ida Viikinkoski/ イダ・ヴィキンコスキー)がマイクを利用した音響効果を視覚化させる。見た目にはポップな印象だが、ベーシックなポアントワークやスプリッツなど、どこかクラシックバレエの基礎を思い起こさせる。2幕にも古典的なパ・ド・ドゥに近い様式のカップルが1組登場する。1幕で象徴的なツノの生えた女性たちの行進は、パワフルなジャンプが印象的な一方で、ファッションショーのランウェイのように歩かせるポアントワークの取り入れ方も興味深い。そのほかのシーンでは、転がりながら登場する黄色の衣裳の女性と男性のカップル(Silvia Saint-Marin/シルヴィア・サン=マルタン、Florent Melac/フローラン・メラックや、男性のカップル(Théo Ghilbert/テオ・ジルベール、Hugo Vigliotti/ユーゴ・ヴィリオッティ、2幕終盤の箱を使った群舞など、コンテンポラリーという言葉の方が似合う振付も多く見られるが、カテゴリーを問わず身体表現として異なる個性を持つ身体表現が並べられている。遊び戯れるような時間が流れていたが、身体的な強靭さを要するテクニックも多く見られた。

© Benoîte Fanton/OnP

振付を手がけたアレクサンダー・エクマンは、作品名の通り、見事オペラ座を"遊び"で埋め尽くした。舞台・オーケストラピット・客席という垣根を取り払い、劇場という空間を一体化させて表現のキャンヴァスを広げながら、ダンサー、ミュージシャン、観客、衣裳、装置、小道具といったありとあらゆる要素を使って、独自のアイデアを実現した。2017年の初演から8年経った今でも斬新と思わせるアイデアに満ちている。また、デジタルでの舞台芸術鑑賞が普及する今だからこそ、自ら劇場に出向いて鑑賞するという最も古典的な方法にこそ真の楽しさを宿した『Play』のプロダクションデザインが、個性として光っている。これまでに映画館での上映やDVD/Blu-rayの販売もされているが、やはりどうしても劇場で体感することでしか得られない味わいが主役になっているように思えた。

エクマンは、セットと衣裳デザインにもクレジットされている。白やスキンカラーを多く取り入れ、ショーツとトップスのミニマルな組み合わせ、グレーのセットアップにキリッとしたメガネ、そして時にはオレンジや黄色の差し色とも言える衣裳がピンポイントで配置されている。色彩とも遊ぶかのように舞台上の情景美をデザインしていく技量もまた、エクマンの秘める力と言えるだろう。また、色は白と統一しながらも衣裳のピースのスタイルやヘアスタイルは多種多様というように、舞台上に広がる情景をシンプルにまとめながらも実は個性を散りばめるような遊びをもたせている点も興味深い。エクマンは、2024年にはパリで行われたパラリンピックの開会式内の振付も任されるなど、その革新的な趣向はバレエ以外のシーンにも活躍の場を広げている。次はどんなステージに自らのアイデアを形作っていくのか。彼の見つめる先が気になって仕方がない。

© Benoîte Fanton/OnP

アレクサンダー・エクマン © Alexandre Tabaste

完売公演が続いていた中、ストライキが起きたために12月7日に予定されていた初日から数公演が中止され、実施された公演のチケットはさらに貴重になっていた。観劇を終えた今でも、何を観てきたのだろうかと上手く言葉にできない。誰にもカテゴライズさせないような創意工夫に満ちているところが『Play』の魅力であり、この世界はご自身で体感していただくことでしか伝わらないだろう。今回パリでの鑑賞が叶わなかった方々のためにも、またどこかでこの不思議な世界に浸る機会が生まれることを願う。

(2024年12月28日 ガルニエ宮)

Ballet de l'Opéra national de Paris

パリ・オペラ座バレエ団

" Play" by Alexander Ekman

『プレイ』

振付:アレクサンダー・エクマン

音楽 ミカエル・カールソン

振付・装置 アレクサンダー・エクマン

衣装 アレクサンダー・エクマン、グザヴィエ・ロンゼ

照明 トム・ヴィッサー

映像 T.M.リーヴズ

来日公演 公式Webサイト www.playoperadeparis.jp

Instagram https://www.instagram.com/playoperadeparis_jp

X https://x.com/playopera_jp

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。