パリ・オペラ座ダンサー・インタビュー:アレクサンドル・ボカラ

- ワールドレポート

- パリ

掲載

ワールドレポート/パリ

大村 真理子(在パリ・フリーエディター) Text by Mariko OMURA

Alexandre Boccara アレクサンドル・ボカラ(カドリーユ)

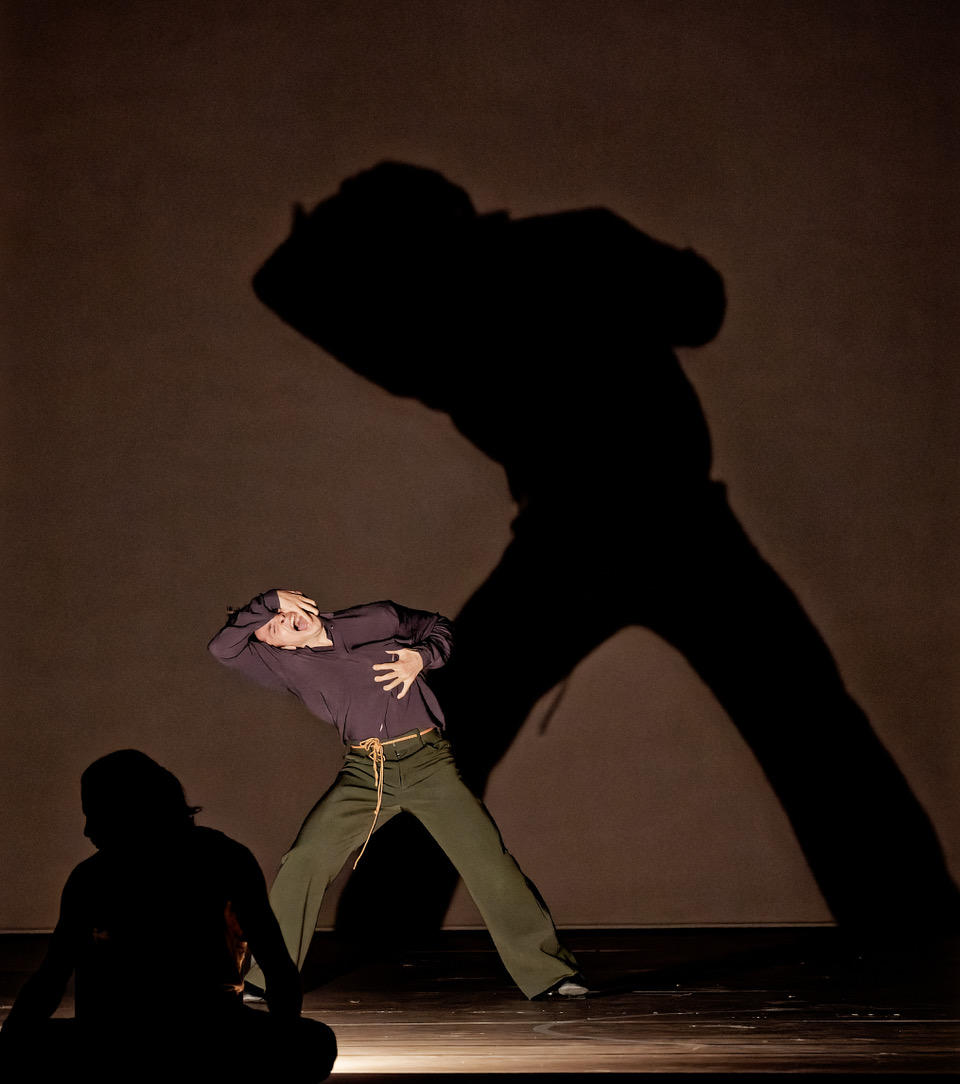

パリ・オペラ座バレエ団のシーズン開幕作品であるアラン=ルシアン・オイエンの『Cri de coeur』は、9月20日から10月13日まで16公演が行われた。配役されている33名のダンサーは踊るだけでなく、ステージ上でセリフも語るという演劇バレエというジャンルだ。主役マリオン・バルボーの弟役としてソリストに抜擢されたのは、アレクサンドル・ボカラ。この2〜3年、コンテンポラリー作品において輝きを見せているカドリーユである。

19時30分からの公演前の夕方、自転車用ヘルメットを抱え、携帯電話で話しながらオペラ・ガルニエにやってきたアレクサンドル。いかにも現代の若者である。『Cri de coeur』の創作に参加して素晴らしい体験をした彼は、公演前の限られた時間の中で時に脱線しつつ、その喜びをほとばしり出る言葉で語ってくれた。これは2時間50分と長い作品で、内容も万人受けする作品とはいいがたいせいか、一幕で帰る客の姿も目立ったが、『Body and Soul』『Play』といった作品でオペラ座に通うようになった若い観客の間での評判は悪くない。語るべきことを多く持つアレクサンドルは、演じる役の若者とは似ていないのかもしれないけれど、なぜオイエンが彼を配役したかが理解できる個性の持ち主だ。

Q:ダンスを始めたきっかけを話してください。

Photo/Julien Benhamou/ Opéra national de Paris

A:5歳半の時です。姉がクラシック・バレエを習っていて、好奇心をかきたてらたんでしょうね。同じコンセルヴァトワールで僕はヴァイオリンを習っていたんだけど、ダンスを始めることになりました。

Q:クラシック・バレエの何が気に入ったからでしょうか。

A:たくさんあります。6歳の時はその喜びをさほど知的には考えてなかったけど、すごい集中を要求する習っている瞬間が気に入っていました。習い始めた早い時期から、瞑想の時のように感じてました。というのも自分の体に神経を集中しますよね。感覚にも。それから身振りの正確さにも。空間を移動する感覚も気に入りました。小さいとき、ソーがすごく好きだったんです。とても快適でした。これって素晴らしいこと。広い空間で高く跳んで、グラン・ジュテして横切って。この感覚! 普通の暮らしで人がしないことだし、日常で味わえる感覚じゃない。こうしたことからです。そして、最初に僕を指導してくれた先生とのコンタクトですね。パリの近くの小さなコンセルヴァトワールで僕は習ったのだけど、彼女、今は70歳くらいでしょうか。子供のときから今に至るまで彼女と多くの時間を過ごし、とても愛情にあふれる関係でまるで第二の母親というように大切に感じています。続けることへと彼女がプッシュしてくれて、そうしたいという気持ちをかきたてられ、これが僕のしたいことなんだ!って。僕はとても良い人物にめぐりあえたといえますね。僕たちって自分の仕事をみてくれる人にインスパイアーされるものですよね、その人のビジョンにも同意をして・・・

Q:では、ダンスを職業にしようという思いは早くからあったのですね。

A:はい、おそらく10歳くらいのときだと思います。この年齢になるとコンクールに参加し始め、ちょっとしたヴァリエーションを踊りますね。僕、結構多くのコンクールに参加していて、舞台で踊ることを楽しく感じていました。でも、この仕事で最初から尊重しているのはスタジオでの仕事です。準備、自己観察、鏡の中の強烈な反映。これと舞台上の仕事はまた別のものです。舞台で踊るのは、準備の仕事の一種の成果です。準備の仕事の目的は身体に振付を取り込んで舞台にでられるようにすることで、舞台に出たら僕はただ自分の身体を放つだけ。自分の身体を信頼して瞬間の仕事をすることです。身体は僕が表現することを知っています。向かうべき方向を与えてくれるのです。この素晴らしさは中毒的で、今もそれは続いています。脳も解放されて・・・脳内ホルモンがでるような、とても強いものです。

Q:オペラ座バレエ学校を受けたのは、コンセルヴァトワールの先生の勧めですか。

A:そうです。11歳、12歳のときだったかな。学校は5エム・ディヴィジョンから始めました。マルク・デュ・ブーエが教師で、その後4エムはウィルフレッド・ロモリ、3エムはベルナール・ブーシェ、2エム・ディヴィジョンはエリック・カミヨでした。プルミエール・ディヴィジョンは僕は2回やっています。ジャック・ナモンと。彼は素晴らしい教師です。バレエ学校は大好きでした。

Q:入学したとき、こここそが自分のいるべき場所だと感じましたか。

A:まさしく。僕は多くのチャンスに恵まれてると思います。学校では朝の授業の後、毎日1時30分から1時間半、バーレッスンがあって、僕は疑問をあまり持たずに、規則正しい仕事によるしっかりとした柱があることに安心していたのです。毎日同じエクササイズをすることに。こう考えてください。僕たちには理想がある。それによって上へとひきあげられる。でも、その理想は決して到達できるものでないので、決して退屈しない。なぜならそこに常にするべき仕事があるのだ、と。バーではプリエ、デガジェ・・・と毎回同じ始まりです。子供のときから、この厳しい支柱が僕を支えてくれました。学校が気に入っていて、先生たちも好きでした。エリザベット・プラテル校長も僕に気を配ってくれていて・・・学校公演に良い配役をしてくれたんです。

Q:学校公演では何を踊りましたか。

A:3エム・ディヴィジョンですでに公演に配役され、この時ニコラ・ポールの『D'ores et déja 』を踊りました。これがコンテンポラリー・ダンスとの初めての出会いで、動揺させられました。2〜3年前にこれが再演されたのを見に行き、感動が蘇りました。ジョゼ・マルティネーズの『スカラムーシュ』では人物を演じるという仕事が面白かったですね。『旅芸人』の道化の役も・・・。最後の学校公演はフォーサイスの『The Vertiginous Thrill of Exactitude』でした。これはビアンカ・スクダモアも一緒のステージで、僕たちそれぞれ一番の成績で2017年に入団しています。

Q:それでは入団時にパリ・オペラ座でクラシック・バレエとコンテンポラリーを自分は踊るのだという意識がすでにあったのですね。

A:ぼくは複数のことにインスパイアーされています。学校に入る前に、ピュアなクラシック・バレエの教育を受けました。それからバイオリンを8年学び、音楽の教育を受けています。それゆえ、音楽にはとても感動させられるのです。音楽とのコネクションが、ダンスのやる気をおこさせます。それに加えて、僕はボブ・ウィルソンとも仕事をしています。オペラ『マダム・バタフライ』を彼が製作したときに子役に選ばれました。このようにオペラ歌劇ともコンタクトがあり、今でもオペラは大好き。バスチーユ・オペラで公演があると、舞台裏に潜り込もうとしてるんですよ。ボブ・ウィルソンからは美の概念について強い印象を受けました。とてもピュアなエステティックで、クラシックのレッスンとは別の興味深いジェスチャーの仕事がありました。そして、学校時代にニコラ・ポールとのコンテンポラリーの仕事があって・・。

マリオン・バルボー(左)、アレクサンドル・ボカラ(右)、タケル・コスト(手前)

Photo Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

ゲスト・アーチストのエレーヌ・ピコン(左)と

Photo Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

Q:『Cri de coeur』について話してください。オイエンは仕事をしたかった創作家でしたか。

A:異なる人たちとの仕事に常に関心があります。入団して以来、複数の興味深い出会いがありました。ポール・ライトフットとソール・レオン。彼らとは3年前の『Slight of hand』で一緒に。それからマッツ・エクとは『ボレロ』で。このオイエンの作品のオーディションがあったのはその前、2020年にありました。

Q:2020年秋の公演予定だったのが、劇場閉鎖で延期されて今になったのですね。そのオーディションはどのようなものでしたか。

A:オイエンがこのときに最も心がけたのは、人々の個性でした。オーディションで一人一人に時間をかけて、最低でも30分・・・いかに僕たちが動くか、いかにインプロヴィゼーションをするか、どんな話し方をするか、ということを見ました。たくさんのことを語る作品で、さまざまなシチュエーションをみせます。表現も複数で、歌、ダンス、セリフ。それが同時のこともあって・・・この作品はとても個性的なものなので、何度も見る必要があるでしょうね。この作品は単にきれいなだけでなく、深いことを語ります。珍しいことに、あまり見る機会のない''感情''を彼は舞台に乗せたのです。怒り、愛、悲しみ、死への恐怖・・・実生活で我々の心に触れるすべてがあるのです。こうしたことはすべて、僕たちダンサーがどんな人物かということにインスパイアーされてるのです。

Q:創作はどのように行われましたか。

A:オイエンは人となりに興味を持つけれど、クリエーションに余裕を残してくれるんです。常にとてもポジティブで、僕たちが持つ最高のものを引き出そうとしてくれました。彼にはアイディアがあり、思考し、構想します。でもマッツ・エクのようではない。エクの場合、振りがしっかりと決まっています。自分が欲しいものがわかっていて、リハーサル・スタジオに来ると彼はそれを僕たちに伝えました。僕たちがするのは、彼のスタイルを自分にとりこむ仕事です。オイエンの場合は、例えばマリオン・バルボーというダンサーが踊るようにマリオン役も踊る、という仕事です。

Photo Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

Photo Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

Q:確かに各人の動きがとても自然な作品で、ダンサー自身が自分の動きをクリエートしているのではないかと思わせました。

A:そうですよ。ダニエル・プロイエト(注: 共同振付家)の大きな仕事は、振りが舞台上で踊られる完成品となるようにダンサーに付き添うことでした。マリオン、タケル(・コスト)、アントナン(・モニエ)・・・みな、それぞれ動きが違いますね。でも、とても自然に見えるのはそれが彼ら自身の動きだからなのです。例えば僕の場合。セリフを渡され、僕はそれに合わせて振付をしました。フレーズのリズム、言葉との関係で僕は動きを作ります。セリフととても近いものがクリエートされるわけですね。これがベースとなり、それについてプロイエトは流動性、インパクトといった面を考えて、振りに技術的な指示をくれるのです。2020年の創作時から彼とはこうして実に多くの時間をすごしたんですよ。その後オイエンとテキストの発声や読み方の仕事をしました。またドラマツルギー担当のアンドルーとの仕事もありました。彼は英語でセリフを書き、それを僕と一緒にフランス語のセリフにする仕事をしたのだけど、僕がいいたいことにより合うようにと。彼は自分が書いたセリフを強いることはしませんでした。二人の間には真の交換があったのです。とても面白かった。僕の役は主人公マリオンの弟役なのだけど、母親から愛されていな子で、おそらく自閉症気味。言いたいことがあっても言えずに爆発します。怒りがあってもそれを表す言葉がみつけられず、これが母親との敵対的関係を作るんですね。母と息子の間でこれは珍しいことではない。状況は違っても、大勢が体験してることです。オイエンは多くの人の心に触れる一般的なことを作り出したかったんです。母と息子の関係はフィックスされてなくて、創作の過程で出来上がったこと。他のダンサーなら、別の人物像がここで語られたかもしれません。

Q:この役は自分に似ていると感じますか。

A:僕は滅多に怒ることのない人間ですから、彼の母親へのリアクションというのは僕のそれとは似ていないでしょう。でもだからといって彼が僕ににていないとは言いません。この役の中にさまざまな箇所で自分を見出しています。こうしたことを舞台に乗せるって興味深いですね。とてもインティメートなことに触れ、裸にされるよう。さっき自分の身体をステージに放つことを話したけれど、これもそうです。あらゆる策を取り払って何かをするというセンセーションがあります。完全に空っぽになる・・・良い意味での空です。つまり何かが解放されて出るというカタルシスがあるんです。ほどんどギリシャ演劇のようです。苦しんでいる作家が書き、それによって苦しみと距離を置くことができるように・・・。苦しみを用いて美をクリエートするというのは、これは勝利です。詩人がトラウマの記憶から、どれほど悲しいか、どれほど愛しているかを記憶と韻を踏んでポエムを書いて美をクリエートする。何かを製造する・・・これって驚くべきことだと思います。

Photo Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

Photo Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

Q:舞台上でセリフを語るのは初体験ですか。

A:はい。過去にしたことがなかったけれど、気に入ってます。これも中毒的ですね。癖になる。リハーサルにはそれ専門のコーチではなく、演劇家のオイエンが見てくれました。それに劇作家のアンドルーもできることです。僕、オペラ座での仕事に加えて、このために演劇のレッスンを3回とったんですよ。セリフを読んだり、歌ったりのための発声法を学び、自信をつけることができました。

Q:役に入り込む前、ステージに上がる前に何か特別なことをしますか。

A:集中が大切です。そして体だけでなく声帯のウォーミング・アップもしています。ステージでは歌も歌うけれど、これは歌がパーフェクトであることは目的ではありません。母と息子が一緒にノルウエーの歌を歌うということが、オイエンには語りかけるものがあるんです。彼の子供時代の思い出・・・これは愛情の瞬間を見せるシーンですが、この後、よく家族の夕食の場でおきるように争いへと展開するんですね。僕、このテキストをもらったときに映画の『Festin(セレブレーション)』を思いました。夕食の席に現れた息子が子供時代のトラウマをみんなの前で明かすのです。信じられない、とか、まあ座れよとか言いって・・・困惑しますね。これ『Cri de coeur』の母のリアクションも同じなんです。問題に対してはノーアンサーで。これって暴力的ですよね。

Q:この作品に配役されたことを幸運だと感じていますか。

A:ああ、すごく幸せだって思います。作品の創作過程からステージまで信じられない経験となりました。アラン(=ルシアン・オイエン)やダニエル・プロイトと多くのやりとりがあり、たくさんの発見と喜びがありました。ソリストたちは自己投資をたっぷりとし、材料を作り上げて作品の創作に参加したと感じることができています。クラシック作品ではありえない? そう、絶対にこれはないですね。リハーサルを始めたときは、どんな作品なのかまるでわからなかった。徐々に作られてゆき、驚きは素晴らしく、その道程は美しく・・・。仕事の過程から舞台に至るまで、この作品のおかげでとても自分が豊かになったと感じています。

Q:コンテンポラリーに配されることが多い印象を受けます。今のオペラ座はコンテ組とクラシック組に2分されているようですね。

A:ぼくは中間です。クリスタル・パイトがあって、マッツ・エクを踊って、その後『ジゼル』の収穫のパ・ド・ドゥの代役だったんですよ。とてもハードです。体に与えるインフォメーションが完全に正反対で、体の管理がとても難しいですよ。身体は記憶します。筋肉は記憶します。ピアニストも同じで、記憶した指が考える必要なく奏でますね。コンテンポラリーでは背骨のしなやかさを求めますが、クラシックでは背骨を伸ばし、ソーをし、回転し、腕を正しい位置に置いて、と。このと厳格さの追求は努力はしますけど、簡単じゃないですね。来週からは12月公演のピナ・バウシュの『コンタクトホーフ』のリハーサルが始まります。その後、2月はジョージ・バランシンのトリプル・プロなのでクラシックに戻ります。コンテも好きだけど、クラシックを踊れる機会があるのは嬉しいです。

アレクサンドル・ボカラ(左)、アンドレア・サーリ(右) Photo Svetlana Loboff/ Opéra national de Paris

Q:昨年の公演『若きダンサーたち』で踊った『Les Imdomptés』について話してください。

A:あれは、最高だった。チュン(・ウィン・ラム)とのデュオ。彼、素晴らしいダンサーです。人間も素晴らしい。僕思うのは、ステージの上でもダンサーは実生活のその人なんです。舞台上で嘘はつけない。自分自身です。本人そしてその人が追求することと一貫性をもって踊ってるのです。チュンは極めて穏やかな人物ですごい集中力があります。彼と一緒に踊るとき、彼は多くの余裕を僕に残してくれて、こちらの言うことに耳を貸してくれる。彼とは真のわかちあいがあります。決して自分を前に出すことがない。彼と一緒に踊るとき、二人の間にはコネクションがあります。もうじき彼とまたこれを踊れる機会があるので待ち遠しいです。学校で僕が入った時、彼は5エム・ディヴィジョンでした。2〜3年上の学年で、彼は僕の模範なんです。

Q:彼がプティ・ペールですか?

A:いえ。僕のプティ・ペールはマチアス(・エイマン)です。小さい時から彼と一緒に仕事をする機会が何度もありました。彼も僕が模範としているダンサーです。マチアスは世界の中でも美しいダンサーの一人です。彼も僕が模範としているダンサーで、センシビリティについても模範なのです。彼のダンスには人の心を動かすものがあります。身体的な強さ、興味深い個性があって・・・。彼の強さには深い印象をうけますが、彼の脆さには心をさらわれます。プティット・メールはサラ・コラ・ダヤノヴァです。

アレクサンドル・ボカラ(左)、アンドレア・サーリ(右)

Photo Svetlana Loboff/ Opéra national de Paris

(下はアンドレア・サーリ)

Photo Svetlana Loboff/ Opéra national de Paris

Q:昇級コンクールが迫っていますね。もう自由曲は決めましたか。

A:前回は『Dances at a Gathering』のブラウン・ボーイでした。良い選択をするのは難しいです。今回はベジャールの『アレポ』をと思っています。カドリーユの枠から出るには、クラシックを選ぶのがいいのでしょうね。その前の8ヶ月間コンテンポラリーを踊り、11月にクラシックをうまく踊ることが望まれるのです。以前はフォーサイスの『Blake Works』を選びました。彼の振付もクラシックとモダーンのミックスですね。『アレボ』が好きなのは振りは面白く、演じるキャラクターがあること。そしてカドリーユから出るに必要なラインの仕事があります。

Q:オペラ座のレパートリーで踊りたい作品は何でしょうか。

A:『ロメオとジュリエット』。ヌレエフの振付には対置のような興味深い振りがあって・・・彼の作品の中で踊りたいのはロメオ役ですね。これは役柄、振付、それにプロコフィエフの音楽も素晴らしい。それからフォーサイスを踊りたい。ライトフットももう一度踊りたいですね。そして来年再演される『シーニュ』。カールソンの仕事が大好きです。ピナ・バウシュも好きです。

Q:アレッシオ・カルボネのグループ「パリ・オペラ座のイタリア人」の公演に参加することがありますか。

A:はい。彼のグループで踊れるって素敵なギフトといえます。彼は素晴らしい人物で、ダンサーの言葉に耳をかしてくれ、公演のプログラムが美しくあるようにと努めています。僕たちダンサーのプランニングに合わせて公演日を調整し、また過去に僕たちが組んだパートナーと組み合わせてくれたり、過去に仕事をしたパ・ド・ドゥを再び踊れるチャンスを設けてくれんですよ。

Q:自由時間はどのように使いますか。バイオリンですか?

A:それは目標の1つで、またバイオリンを弾こうと思っています。それからピアノを始めたいですね。そしてイタリア語を学びたい。

Q:ボカラという苗字から察するに、あなたはイタリア人では? でもイタリア語は解さないのですか?

A:そう、僕の曽祖父がイタリア人なのです。僕の家族は誰もイタリア語をはなしません。こんな話が面白いかどうかわからないけど、曽祖父はチュニジアに移住して、そこでフランスとチュニジアのハーフの女性と結婚したんです。そこで僕の祖父が生まれました。彼はイタリアの苗字をキープ。兵役で行ったドイツで、彼はドイツ女性と結婚。そこで生まれたのが僕の父で、彼はドイツ人なのです。僕もドイツ語を話します。フランスで育ってるけど、僕の国籍はドイツなんですよ。でも苗字はイタリアのもので・・・(笑)。母の母はスイス人でその父親はブラジル人・・・いったい僕って何人に似てるんだろう???(笑)。おそらくすべてちょっとづつなんでしょうね。

Q:家族の誰も話さないイタリア語をなぜ学びたいのでしょうか。

A:それはプッチーニのオペラを理解したいからです。プッチーニが僕の好みなんです。『マダム・バタフライ』での経験が僕に残した印象は一生のものです。イタリア語は目標であって、現実に時間があるときはDIYが好きなので・・・今、もともとあったキッチンを全部取り払って、自分で作り直しているところです。小さなスタジオですけどパリっぽくてチャーミングなんですよ。キッチンは機能的にし、空間すべてを有効に活用したいので家具も自分で作っています。板を買ってきて・・・必要な道具はすべて揃っています。もちろん展覧会とかも行きますよ。オルセー美術館、オランジュリー美術館とか。クロード・モネの作品が好きなんです。ルーヴルにも行きます。知り合いのアートギャラリーに出向いて、作品が放つエネルギーに触れてということもします。パリでこうした場所に行ける可能性があることが、とても気に入っています。美しさに溢れる街に暮らしているということが気に入っています。パリ市内は自転車移動です。教会の近くに住んでいて、近くに小さな公園がある場所です。バスチーユの劇場までは5分、ガルニエ宮までは12分。セーヌ河を渡って、左岸の友人に会いに行くのも楽しいし。

Q:パリ以外では好きな土地がありますか。

A:そこで育ったわけではないけれど、小さい時にアルデッシュ地方で毎年1〜2ヶ月を祖父と過ごしました。彼の友達で祖母のような存在の女性の家があって、そこには健全な暮らし、健全な食事がありました。ここは僕にとって気楽さを意味する素晴らしい場所。発見の土地でした。大自然の中に立つ家で、ここで木や古い家具への愛が芽生えたんです。タイムや木々、イチジクの匂いを嗅ぎながら田舎道を散歩して、感嘆したことを覚えています。8月の暑い時に歩くと、バッタの大群が僕の隣を飛んでいって、僕が追いつくとまた飛んでゆき、そして止まって・・・をくりかえして、まるで小波のようでした。そんな思い出があります。子供の頃、6月になるとパリでアルデッシュに思いを馳せていたんですね。ヴァイオリンの試験の後、バレエ学校の試験の後、すべてが終わったら僕はアルデッシュに行くんだ!!というように。猛烈に仕事をした後に完全にリラックスして過ごした土地なんです。

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。