オペラ座ダンサー・インタビュー:マチュー・ガニオ

- ワールドレポート

- パリ

掲載

ワールドレポート/パリ

大村 真理子(在パリ・フリーエディター) Text by Mariko OMURA

Mathieu Ganio マチュー・ガニオ(エトワール)

8月29日、NHK BS プルミエシアターにて午後11時20分からアンジュラン・プレルジョカージュ作の『ル・パルク』が放送される。今年3月にオペラ・ガルニエで収録されたもので、配役はこの作品を踊って2013年にエトワールに任命されたアリス・ルナヴァンと、この作品に初めて取り組んだマチュー・ガニオだ。7月半ばに終了したオペラ座バレエ団のシーズン2020〜21は、彼にとって『ル・パルク』も含めてオペラ座で初めて踊る作品ばかりだったという珍しい1年となった。

昨年10月にプレセニアム公演でレパートリー入りしたソロ作品『Claire de la lune』を観客を前に踊れたものの、この公演後にフランスの劇場は今年5月19日まで閉鎖となってしまった。

『ル・パルク』が無観客の劇場で踊られ、映像に残されたのはその間のこと。劇場再開後の6〜7月、「ローラン・プティへ捧げる」公演で『ランデヴー』と『若者と死』、そしてそれに重なって彼は『ロメオとジュリエット』のティボルト役に取り組んだ。来シーズンはピエール・ラコットの最後の創作といわれる『赤と黒』で創作ダンサーとしてジュリアン・ソレル役を踊る予定となっているが、それを待ちながら、まずは引退まで5年という彼にこの1年を振り返ってもらおう。

「ル・パルク」Photo Yonathan Kellerman/ OnP

Q:プレルジョカージュの作品を踊るのはこれが初めてでしたか。

A:はい。クラシック系のダンサーにとって、取り組みにくいコンテンポラリー作品がときにあります。でも、この『ル・パルク』はコンテンポラリーといっても、コンプレックスなしに接することができました。クラシック作品で求められる身体性とあまり違いがなくって・・・。プレルジョカージュならではのスタイル、身体言語があり、それが仕事をする上で興味深かったけれど、これを踊るには自分はクラシックすぎる!と思うようなこともなかった。それどころか、彼のスタイルをリスペクトしつつ、クラシック・ダンサーのエレガンスや態度物腰が、この役を踊るのには役立つとすら思ったんです。

Q:2019年11月の公演予定が、オペラ座の年金改革反対ストで今シーズンに延期となったのですね。

A:そうなんです。災い転じて福となるというか、2019年の公演のために稽古をし、舞台リハーサルも終えていたおかげで、今回、パートナーのアリスにも気楽に向かい合うことができたんです。とりわけ3つめのパ・ド・ドゥは世界的にも有名で、大勢のダンサーが過去に踊り、観客もこの瞬間がくるのを待っているものです。だからパーフェクトに踊らねばならないのだけど、いささか不器用な僕は2019年の時のこのパ・ド・ドゥの稽古では、テクニック的にはさほど複雑ではないのに不安が大きくて集中がすごく必要でした。今回はアリスとの関係もより流れるようになり、踊って喜びが得られて・・・。2019年に映像化されず良かったと思いました(笑)。僕は25歳のとき、怪我でこの作品を踊りそびれています。でも、こうしたタイプの作品を踊るのにパーフェクトな時期に踊れることができ、とても満足です。そしてそれが映像化されて、大勢の人に見ていただけるというのはうれしいですね。

『ランデヴー』アリス・ルナヴァンと

Photo Ann Ray/ Opéra national de Paris

『ランデヴー』アリス・ルナヴァンと

Photo Ann Ray/ Opéra national de Paris

Q:日本で『ル・パルク』を見る人々に伝えたいことがありますか。

A:そうですね、これ、撮影法がとても面白いんです。バレエ作品を映像化するときって舞台を観客が見ているように引きで撮影されることが多いですけど、この『ル・パルク』はクローズアップが多用されているので各アーティストの感情が読み取れます。だから見ている方にはそこで起きていることの中心部にいる、という錯覚があって、一種の埋没感があるでしょう。クオリテイのとても高い映像で、撮影方法も新しい。ダンスを鑑賞のこれまでと違う新しい方法だと思います。劇場でリアルにみた作品を映像でみると、そのときほどの感動がなかったということがよくありますね。でも、この『ル・パルク』は公演の撮影というより、1つの新しい作品のように作られているので別のヴィジョンの公演といえます。

Q:作品の舞台は17〜18世紀でしょうか。

A:はい、とりわけ18世紀でしょうか。解放的な道徳観念、リベルティナージュ(自由放蕩)、誘惑、セクシュアリティ・・・カサノヴァやドン・ジュアンたちの時代ですね。特に明快な物語がある作品でありません。文学なら「危険な関係」、絵画ならフラゴナールやブーシェ、この時代特有の礼儀作法、洗練といった自分が知るこの時代が振付の中に見出せるでしょう。もちろんこうした参照がなくても、十分に楽しめます。

「ル・パルク」

Photo Yonathan Kellerman/ OnP

「ル・パルク」

Photo Yonathan Kellerman/ OnP

Q:踊られる3つのパ・ド・ドゥは出会い、抵抗、解放と呼ばれています。2つめのパ・ド・ドゥは男性の側から名付けると、抵抗ではなく何になりますか。

A:誘惑、固執でしょうか。彼はなんとしてでも彼女を得ようと思いますね。そこに至る道のりであって、これは落胆ともいえる。いや、待ち時間というのがいいかもしれません。リベルティナージュといっても女性はすぐに身を任すものではないので、するべき努力があるのは当然のことで、これには時間がかかるものです。誘惑においてはこうした段階が大切。難しければ難しいほど、結果は味わい深いものとなります。

Q:モーツァルトの音楽も衣装も美しいですね。

A:最初の場面のジャケットはとても重いのだけど、本当に美しい。大好きです。女性たちのクリノリンのフランス式ドレスも素晴らしい。この作品はモダーンとこの時代の美意識がうまくまざりあっていますね。紋切り型というのではないいけれど、愛、誘惑、洗練、宮廷、知識といったフランスという国について人々の頭に浮かぶイメージが、この作品には詰まっているんです。モーツァルトの音楽は、このテーマにとても相応しいものだと思います。

Q:今シーズン最後は『ロミオとジュリエット』のティボルトでした。この初役に新しいマチューを見た、という声がありました。

『ロミオとジュリエット』

Photo Agathe Poupeney/ OnP

A:人々が頭の中で描く僕のイメージからすると、確かにそうなるのでしょうね。でも僕からすると、新しいではなく進化なんです。もし世間がこの役に僕を見出さないというのなら、それは僕にとってチャレンジとなります。この役を興味深いものとして、人々が僕に期待していない面を見せたいと思いました。別のこともできるのだと言いたかったし。

Q:ティボルトについてどのような人物像を描きましたか。

A:彼は影響力の大きなファミリーの長男で、いずれ輝ける家名を引き継ぎ、名誉を守ってゆくのだという大きな責任を感じています。それゆえに少し尊大でもあるのだけど・・。ジュリエットの両親、つまり彼の叔父と叔母も彼に期待を寄せていて、家名の大きさが彼の肩には重くのしかかってるんですね。良い教育を受けている一方、まだ若く、それゆえに好戦的でもあります。少しかっとしやすい面もあります。といっても彼は荒くれ者じゃない。今でもまだ中東諸国にみられるけれど、若者は例えば自分の妹が見知らぬ男と口をきいたりしないように守るとか、家業を徐々に学んでいって、というティボルトも同じなんです。責任感が強いんですね。ジュリエットには従兄弟として深い愛情を注いでいます。キャピュレット家の一員の使命として、彼女も自分を犠牲にしなければならないと彼は思ってるのです。そんな彼には、そのキャピュレット家のパーフェクトなイメージを崩してしまう人物(ロメオ)の登場は理解できない。こいつはいったい何を目論んでるのか、というように。感情などではなく、ファミリーの名誉が彼にはもっとも大切なことで、ロメオへの態度は彼としては貴族としての崇高さの表れなんです。

Q:あなたのティボルトはジュリエットへの深い愛情を示すことで、それを観客に理解させていました。

A:ジュリエット役がドロテ(・ジルベール)だったので、二人の間に親密さをつくりあげるのは上手くゆきました。彼女とは一緒に踊る機会も多くてよく知っている間柄なので、実際に僕たちの間にある仲の良さが自分で思う以上にステージで出ていたのかもしれません。

Q:死後の登場シーンでのメーキャップをインスタグラムにあげましたね。

A:この死者のメークはおおいに楽しみました。でも、このティボルト役についての楽しみとしては、ステージ上で他のアーティストたちの仕事を目にする時間があったことなんです。ロメオ役だとどうしても自分のするべきことに集中するので僕、僕、僕となってしまうのだけど、このように準主役のときは舞台にいても何もしていない時間もあり、他の人々の仕事を堪能することができるんです。

『ロミオとジュリエット』Photo Agathe Poupeney/ OnP

Q:剣の応酬も楽しんでいる様子でした。

A:ロメオ役のとき剣を扱うのは1度だけど、ティボルト役では2回。それも二人が相手なので別のことができて、多いに楽しめました。もともとフェンシングには興味があって、先日のオリンピックでもTVで見ていました。とても美しいスポーツです。小さい時に知っていたら、やってみたかったですね。フェンシングについてはとても強い思い出があるんですよ。まだ中学生の頃だったと思うけどアトランタ・オリンピックが夏にあって、フランスの女性選手のローラ・フレッセルのフェンシングの試合を追っかけて母と一緒にテレビで夜遅くまでみていたことを覚えています。

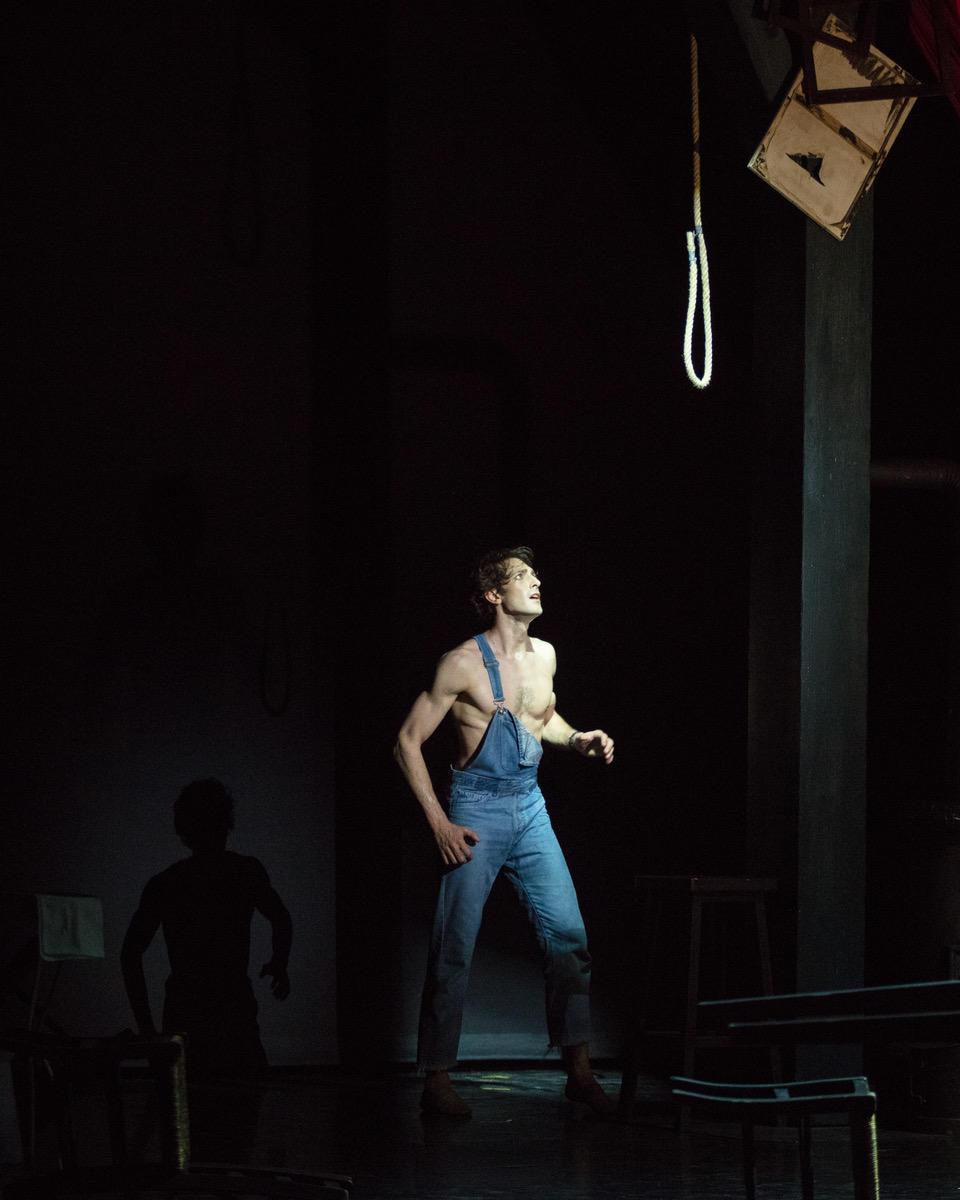

Q:ティボルト役とほぼ同時にローラン・プティの『若者と死』の舞台もありました。この作品の配役を知ったとき、どんな思いがありましたか。

『若者と死』

Photo Ann Ray / Opéra national de Paris

A:ティボルト役に世間が僕を見出さないという声があっても、僕は仕事をすることでこの役に自分を投影できる、と思ったのだけど、この『若者と死」は違った。『ボレロ』にも言えることだけど、こうした伝説的作品に対して僕は自分にブレーキをかけてしまいがちです。過去に踊ったダンサーのイメージが強く残っている役なので、じゃあ僕も!とはなれないんです。こうした作品は僕じゃないだろうって思ってしまう。だから、この配役を受け入れるのはちょっと難しかったですね。後から思えば、とても馬鹿げたことなのだけど・・・。僕はすぐに不安に陥るタイプなので実生活でもリスクを負うことをしませんが、この作品はアクロバット的振付も多い。それに過去にこの作品で強い印象を残したダンサーたちは筋肉もしっかりとした力強いダンサーたちなので、彼らによってこの作品に男らしさが与えられてしまっています。だから、僕に何ができるんだろうって思ってしまったんですね。

Q:実際に踊り、この作品によって何が自分にもたらされたと思いますか。

A:最初にあった疑問、恐怖、不安を超えることができたことですね。これらに立ち向かい、素晴らしい体験をしました。この作品を踊れて満足しています。音楽に使われているバッハの「パッサカリアとフーガ」はもともと大好きな曲。ポエティックで穏やかで語りかけてくるものがあります。この作品で特殊なのは他のバレエと違って、リハーサルが音楽なしで行われることです。というのも、この音楽にクリエイトされた作品ではないので。だから、この動きは楽譜のこの部分、というのではなく完全に自由なんです。そうした稽古の後で実際にオーケストラで踊ると音楽より速すぎないか、遅すぎないかということが気になってしまうのだけど、リズムの自由があるのが素晴らしかった。この作品は何かとても力強いものがあるんです。このステージ上での感覚だけでも、この役を踊るのが楽しかったんです。

Q:どのような若者をイメージしましたか。

A:多くのアーティスト同様、生きることの意義など自分がもつ疑問への答えがみつけられずに時間ばかりが過ぎてゆく・・・そんな若いアーティスト。期待しているのは女性なのか名声なのかということが、彼の頭の中で混沌としています。常に世間に対して一種の不満があり、自分の居場所のなさを感じ、でも同時に何かを期待しているんです。そこに現れる女性は彼の想像の産物か否かの解釈は人ぞれぞれですが、いずれにしても、期待が失望に終わり・・・自殺へと彼を向かわせます。

『若者と死』Photo Ann Ray / Opéra national de Paris

Q:公演「ローラン・プティへ捧げる」の『ランデブー』も初めての作品でしたね。

A:過去にこの作品を見た時、あまり感じるものがなかったんです。嫌いというのではないけれどプティの作品の中でも特に好きというものではなく、思い出に大きく残っていない作品でした。おもしろいことに父(ドゥニ・ガニオ)は『若者と死』も『ランデブー』も踊っていなくて、これは僕には幸いなことでした。作品に親のイメージがあるって複雑なんです。さて、『ランデブー』を踊るとなった時に、ぼくはニコラの映像を見てみました。普通ステージよりビデオのほうが興味が落ちるものだけど、この時は作品がとっても気に入ったんです。いったい、なぜ舞台でこの作品をみたときに心にひっかからなかったのだろうか、って不思議に思ったほどです。音楽は素晴らしいし、それにせむし男との関係も優しさがあって、感動的。全体を通じて美しい作品なのに、以前はこのバレエのクオリティを理解できていなかったのだと気付かされました。これは素晴らしい発見でした。

「ランデヴー」

Photo Ann Ray/ Opéra national de Paris

『ランデヴー』アリス・ルナヴァンと

Photo Ann Ray/ Opéra national de Paris

Q:テクニック面はいかがでしたか。

A:踊るのが快適な作品でした。技巧を証明するといった振付ではなく、ジャンプがあったにしても、ロメオのジャンプではない。上手くできるかどうか、という心配はありません。大切なことはすべて物語にこめられている作品で、本当に良い経験ができました。アリス・ルナヴァンが演じた世界一の美女との最後のパ・ド・ドゥも大切だけど、先に話したせむし男というのはこれとパラレルな物語です。彼との関係にはまったく性的な面がなく曖昧さもない親密な関係という、普通ダンスではあまり表現されることがないものです。この役を踊ったユーゴ・ヴィリオッティがとにかく素晴らしくって・・・彼の存在そのものが優しさをもたらしていたのだと思います。

『ランデブー』

エレオノーラ・アバニャートとリハーサル写真

Photo Ann Ray / Opéra national de Paris

Q:エレオノーラ・アバニャートのアデュー公演では『ランデブー』で彼女のパートナーを務めました。これは栄誉なことですか。

A:もちろんです! 彼女にとってこれ以上ないほど快適なパートナーでなければならないので、責任は重大。すべてがパーフェクトで、彼女がアデュー公演をエンジョイできるようにと・・・。この瞬間をともにできるのは光栄なことでした。僕は頭の中でこの日に至る彼女のたどった道に思いを馳せました。最後のリハーサル、最後のクラスレッスン、楽屋の片付け・・アーティストがアデューのその日までに感じるすべてを。人生のほとんどを過ごしたオペラ座を去らねばならない。これを頭の中で処理する作業もあって、感動的ですね。

Q:彼女とはどのような関係でしたか。

A:とても良い関係ですよ。オペラ座では『眠れる森の美女』、そして一度だけ『天井桟敷の人々』で一緒した程度だけど、マニュ(注: マニュエル・ルグリ)やベンジー(注: バンジャマン・ペッシュ)のガラで彼女と一緒に過ごした時間が長くって・・・彼女との思い出といったら、なんといっても馬鹿笑いです。というのも、彼女はとんでもなくコミカルな才能の持ち主。簡単に大受けしてしまうのが僕なんです。笑いがとまらなくなることがしょっ中でした。今回も『ランデブー』のリハーサル中、大笑いしたんですよ。

Q:あなたのアデューは2026年です。まだ5年もある、あるいは、あと5年しかない。どちらの思いが強いですか。

A:それは時によります。身体的に辛い時、まだ5年もある! って思うんです。まだ5年も踊るのか、という思いではないですよ。この先5年間、いかに自分にとってあまり苦痛ではなく、観客に興味を持ってもらえる踊りをキープできるか、ということからです。何を踊りたいか、何が踊れるか。観客から、彼が5年後に引退してしまうのは残念だ、と、こう言われたいものですね。今ですか? まだ5年もある、という時期です。それはコロナ禍という状況もあり、それにオペラ座のダンスが今後どのように変わってゆくかということから。昨今はグループのダンスが多くなってるし、それにプログラムがコンテンポラリーか超クラシックかの両極端なので・・・。オハッド・ナリンやシェクターといった今のコンテンポラリー作品は、もし20歳だったら喜んでやるだろうけど、僕はこうした振付で成長したわけではないので、今からは・・・。それに彼らのような振付家は僕のようなクラシック・ダンサーを自分たちの創作に加えることには興味ないでしょう。今日、自分の居場所をみつけるのがいささか難しいって感じています。

Q:自分のアデュー公演を想像することはありますか。

A:はい。考えざるを得ません。自分にとって大切な人々に囲まれて、心にとても強く残るものだろうって想像しています。僕が好きな人たちが集まり、僕をフォローしてくれた人々が集まり、そこに感謝と別れがある。これはとても美しい。自分にとって最後の公演であること以上に、これが大切です。

Q:シーズン2020〜21は初役ばかりの1年だったのではないでしょうか。

A:そうですね。アップ・アンド・ダウンの激しい年だったとも言えます。稽古を重ねても公演がないというようなこともあり、精神的にも複雑でした。シーズンの後半、3つの初役がほぼ同時にあって・・きちんとオーガナイズしたい性格なのだけど、この時はそんなことが不可能で、これには参った。でもキャリアの終わりにきて、こうして新しいことにアクセスがあるのはうれしいですね。それに観客の前で踊らない時期が長かったシーズンだけど、最後の6〜7月は2つのクリエーションにも参加し、充実した期間を過ごせました。1つはジル・イゾワールによるパ・ド・ドゥで、リュドミラ・パリエロがパートナー。もう1つはセバスチャン・ベルトーの創作で、これはスイスのOrigen Festival Culturalで踊りました。疲れましたけど、新しいことずくめのシーズンとなったのは確かですね。満足しています。

Q:これからの5年がどうあるのが理想的でしょうか。

A:過去に踊り、もう一度踊りたいと思う作品はありません。それよりも新しいことで自分を豊かにしてゆきたいですね。いやいやではなく、喜びをもって取り組める新しいことが続いたら最高です。アデュー前に踊れたらと願うのは、ケネス・マクミランの『うたかたの恋(マイヤリング)』です。これはリハーサルも始まっていたのに公演中止となってしまって、とっても残念な思いをしました。次あるいはその次のシーズンにぜひレパートリー入りして欲しいです。

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。