バリシニコフが主役を演じたイワン・ブーニン原作の『パリで』

- ワールドレポート

- パリ

掲載

ワールドレポート/パリ

- 三光 洋

- text by Hiroshi Sanko

Theatre national de Chaillot シャイヨ国立劇場

Les Etes de la Danse a Paris パリ夏季ダンスフェスティヴァル

『In Paris(パリで)』 評

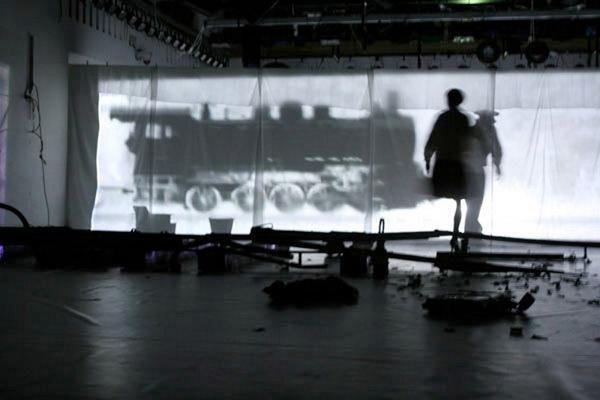

2010年にパリ市立劇場とリヨン国立オペラ劇場でアナ・ラグーナとデュオを踊ったミハイル・バリシニコフが、再びパリ夏季ダンスフェスティヴァルに登場した。今回、フランス初演された『パリで』は1933年にロシア人として始めてノーベル賞を受賞したイワン・ブーニンの短編小説を原作とするスペクタクルだ。

ノートルダムの巨大な絵葉書を身体に下げた女性が客席を横切って舞台に上り、奥に姿を消すと、口ひげを生やし、山高帽にコートのバリシニコフが低い、重々しい声でフランス語でモノローグを語りはじめた。

時は1930年、パリのパッシー通りに近いロシア安食堂。ロシア皇帝軍(白軍)の将軍だった年配の男はコンスタンチノープル(今のイスタンブール)で結婚してわずか二年の妻に駆け落ちされ、パリで孤独そのものの亡命生活を送っている。レーニンによるロシア革命を逃れ、食堂でウエイトレスとして勤めている若い女性と恋に落ち、雨の日に映画を見たり、ちょっと自分の過去を語ったりする。二人が結ばれるかに思われた所で、男が地下鉄の車内で新聞を読んでいる時に卒倒してあっけなく死んでしまう。一人残された女性は孤独の淵に沈む。

© Maria Baranova

筋はこれ以上ないほどきわめて簡素だ。冒頭のモノローグ以外の二人の会話はすべてロシア語で交わされる。ロシア人以外の観客は漫画のふきだしの形の張りぼてや、床に流れるように映写されるフランス語字幕で内容を辿ることになった。二人の周囲には食堂の壁やテーブル、自動車といった最低限の効果的な装置が置かれ、5人の俳優/音楽家が瓶を使って曲を奏でたり、女性歌手がモーツアルトの『フィガロの結婚』の小姓ケルビーノの有名なアリアやカルメンのアリアを歌ったりする。こうして音楽、ジェスチャー、台詞、ビデオといったさまざまな要素を組み込んでいるが、演劇ともダンスとも言えない。

© DR

食堂の壁にかけた帽子とコートが交互に何度も床に落ちて、亡命者の心もとなさをそれとなく暗示したり、二人のロシア語がきれいに響いてノスタルジーを耳から自然に伝えたり、といったそれなりの雰囲気が感じられた場面があったことは間違いない。しかし、わずか数ページの短編小説を一時間半に引き伸ばした結果として、緊迫感のない、空虚な時間がしばしば舞台を支配し、耐え難いほど退屈な時間が流れた。

最後になってわずか3分ほどバリシニコフが自分を闘牛士に見立てて「踊った」ものの、かつての「バレエ界のプリンス」の重さを感じさせない身体からはほど遠かった。

「ダンスファンには全く説得力のない踊りで、欲求不満だけが残った」(レスムジカ誌のデルフィーヌ・ゴーチエ)、「なせミシャはこんなひどい公演に足を突っ込んでしまったのだろう」(コンセールクラシック誌、ジャクリーヌ・チュイユー)とフランスのバレエ評論家から失望の声がもれただけでなく、周囲の一般観客でも多くの人が拍手一つすることなく席を立っていった。どれほど傑出したダンサーでも、63歳にしていきなり舞台俳優に変身することはやはり至難の業だろう。

(2011年9月17日 シャイヨ国立劇場)

© Maria Baranova

© Maria Baranova

『パリで』

イワン・ブーニンの短編小説(1940年)による演劇(フランス初演)

演出/ディミトリー・クリモフ

装置・衣装/マリア・トレグボヴァ

音楽/ディミトリー・ヴォルコフ

照明/ダミール・イサマギロフ

ムーブマン/アンドレイ・シシューキン

振付/アレクセイ・ラトマンスキー

ビデオ・音響/テイ・ブロー

出演/ミハイル・バリシニコフ、アンナ・シニャキナ、マクシム・マミノフ、マリア・グリク、ポーリナ・ブトコ