オペラ座ダンサー・インタビュー : マチュー・ガニオ

- ワールドレポート

- パリ

掲載

ワールドレポート/パリ

- 大村真理子(マダム・フィガロ・ジャポン パリ支局長)

- text by Mariko OMURA

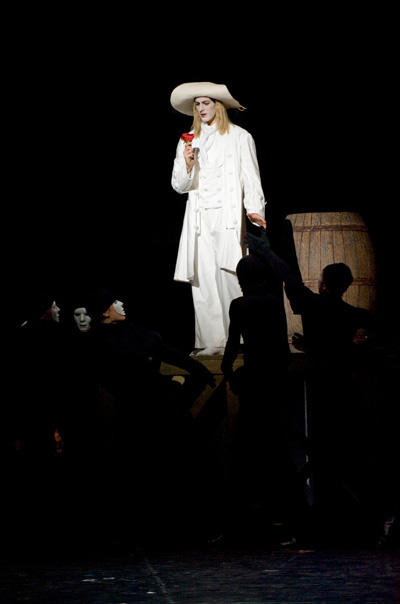

Mathieu Ganio マチュー・ガニオ(エトワール)

既に前売りが開始されているオペラ座ツアー『天井桟敷の人々』の名古屋・東京公演。創作ダンサーだった彼の来日は、今から大勢のファンに待たれている。

9月から始まった新シーズン、バランシン・プログラムの『アゴン』でスタートしたマチュー・ガニオ。この年末はリュドミラ・パリエロをパートナーに『ドン・キホーテ』でバジリオ役を8年ぶりに踊り、その直後はガルニエでフォーサスの『WOUNDWORK 1 』を 12月31日まで、という活躍ぶり。20歳のときにスジェからエトワールへと飛び級任命された時のことを昨日のことのように覚えている人もいるようだが、歳月は流れ・・2年後に控えたニコラ・ル・リッシュの引退後は彼にかわってデフィレでトリを努めることになる若きヴェテランである。

Q : 家族思いのガニオさんなので、2012年の話題について、まずは妹マリーヌさんのスジェ昇級から始めましょう。

A:これは本当に嬉しいニュースでした。もっとも、その前の2010年のコンクールでマリーヌがカドリーユからコリフェに上がったときも、すでにすごく喜ばしいことだったんです。というのも、"誰かが怪我をしたら、おそらく私は舞台にたてるだろう" といった状況ではなくなって、舞台が約束され、彼女が新しい息吹を得ることになった出来事ですから。カンパニー内で別の場所に移ったという感じでしょうか。2012年の始めからちょっとした役につくことが多くなってきて、それがさらに2012年のコンクールでスジェに昇級したことによって、もっとより確実なことに・・。こう考えると、本当にうれしいですね。

時々ふと頭に浮かぶことがあるんですよ。例えば、ああ彼女はスジェなんだから、これで大勢の楽屋じゃなくって二人部屋の楽屋に入れるんだなあ、とか、ああ次のデフィレでは6人並びではなく、4人並びでの登場になるんだなあ、といった、ちょっとしたことですけどね 。僕の世代のダンサーたちの多くが現在スジェですけど、彼ら彼女たちと同じ段階にマリーヌが上がったということを思うと、僕と彼女の間にはあまりもう隔たりがなくなった、といえます。年下の妹なのだから、僕からすれば彼女はずっとおチビさんだったのが、今はほとんど同じ階級にいるんです。

例えば、12月の『ドン・キホーテ』で僕は4回バジリオを踊りました。この公演で彼女はコール・ド・バレエもしましたが、僕がバジリオで踊ったある晩、第三幕で新婦の介添人役として彼女がソロを踊りました。これは カンパニーの中で、僕たち二人はほぼ同じ仕事をしているということになります。『ドン・キホーテ』で彼女はキューピットに配役されてる晩もありました。これはエトワールが踊る役でもあるのですから、今や僕たちは同じような責任を任される立場にあり、同じことを経験し、同じことを語るようになったというわけです。素晴らしいです。このように彼女が一ダンサーとして、そして一女性として開花するのを見られるのは、本当にうれしい。彼女が人生においてとても幸せだと感じられることは、兄の僕にはとても大きな喜びです。

Q : 兄妹で同じ作品で同じ日に舞台にたつということについては、どのように感じていますか。

A: 彼女と同じ日にストレスを感じる、ってとても奇妙な感じ。それぞれが自分のするべきことがあるので、励ましあうのが難しいですね。彼女が介添人役で踊る姿をぼくは見ることができませんでした。というのも、彼女の踊りのすぐ後に今度は僕が踊るのですから。それに他でもないぼくの妹が踊るのですから、どうしても心配してしまうでしょうし・・。僕はバジリオという役の中に留まってなければならないのですから、難しいことです。彼女にしたって自分の仕事に集中しなければならないので同様でしょうけど、彼女、僕よりこうした状況を上手く切り抜けられるようで、僕を励ましてくれました。それぞれ自分のことで目一杯になっていて、相手のために何かしてあげられる余裕がないというのは、どちらか一方が舞台にたつのを見守るというときに比べると、快適な状況ではないのは確かですね。

Q : 2012年12月は、エトワールに任命された作品である『ドン・キホーテ』を8年ぶりに踊ることになったわけですね。

A: 僕自身としては、自分に禁じていたというか・・・この作品はもう二度と踊らない、脇によけておくものだ、って思っていました。というのも、大切な時間を過ごし、重要な結果をもららすことになった作品なので、再び踊っても、この興奮を再び見いだすことはできないでしょうから。というわけで僕の頭の中ではダンスに限らず何もが8年前より良くない、ということになっていました。

Photo Icare / Opéra national de Paris

8年前のこの冒険はとにかく信じがたいものだったので、再び踊ることによって失望があっては・・という恐れがありました。2004年に踊った時、僕は無意識、無邪気、歓びといったものに支えられていました。新しい経験をすることで、このとき得られたセンセーション、このときの喜びが台無しにされてしまうのでは・・と不安がありました。2004年のとき、僕は盲目状態で未知の地へと前進していった感じ。僕自身の中で比較する物もなかったし・・・これ、説明するのが難しいことなんですが、結果としては、今回はパートナーも異なることだし、別の物語である、ということで・・・。いずれにしたって、物事は自分が想像するようには進まないものです。で、8年前とのアナロジーは特にせず、無事に終えることができました。良い時間を過ごせました。

Q :8年の間ダンサーとして経験を積み、例えばコール・ド・バレエとの関係が変わったとか、何か違いがありましたか。

A:そうですね。今年は若手が大勢の舞台でしたね。僕の妹がキューピットを踊るということは、その代役にはもっと若いダンサーが必要である、という例からもおわかりでしょう。2004年のときのこの挑戦は本当に恐ろしいものでしたけど、同世代の友たちのダンサーたちに囲まれていました。今回は、知っている顔のダンサーたちではあっても、前のときとは関係が違います。そうそう、今回1つ発見したことがありました。それはコール・ド・バレエがもたらす信じられないほど大きな助けです。彼らにとても支えられている、って感じられたんです。以前踊ったときにもこう感じたですが、それはコール・ド・バレエが友だちだったからか、僕にとって新しいことだったからか、状況に飲み込まれていたからなのか、新しい僕の挑戦を助けてあげよう、っていうことだったからなのか、わかりませんでした。でも、今回、この8年の間に他のバレエ作品を多数踊っているにもかかわらず、このコール・ド・バレエにサポートされる感じを再び得られたのです 。例えば第三幕でみんなで指を鳴らして踊りますね、こういう時、自分がすごく支えられているって感覚がありました。つまり、このバレエそのものがそうした力を持ってるのだということがわかったのです。

Q : 良くも悪くも、何かフラッシュバックはありましたか?

A:(しばらく考えてから)。いいえ。僕の思い出のすべてが、少しばかりぼやけてしまってるというか・・・。それは8年前という昔のことだからではなく、あまりにも短期間のことだったからです。今回は1か月稽古期間があり、それに、稽古が始まったとき、僕はすでに振付は知ってるという状態で臨んでいます。もちろん作品について考察するとか、そうした別の仕事はそれからのことでしたが。すでにパ・ド・ドゥの経験も知識もあって・・・ところが8年前といったら、何もかもをたった2週間で学んだんです。あっという間もなく、猛スピードで時間がたちました。作品について考えたり、エンジョイしたりなんて何もなし! とにかくあまりにも突然のとこだったので、今思い返してみても、ぼやーっとした感じなんです。公演前自分がどんな状態だったかも、何をどう自分に言い聞かせていたかも記憶にないくらい。例えば、同じバスチーユの劇場で『ロメオとジュリエット』の時のことなら、よく覚えています。月の『ドン・キホーテ』で不安を感じたとき、"でもロメオだって長いバレエで、賭けも似たようなもので、同じような不安を感じたけれど、結果としては上手くいったのだから、今回だって・・・"って、自分にいえたのですけど・・・。さて8年前の『ドン・キホーテ』となると、あまりにも非現実的で・・おそらく何も考える時間すらなかったのでしょう。ほら、と背中をぐっと押され、いきなり自分が舞台の上にたっていた、って感じでしたから。舞台が終わった後ですら、何を自分がしたのやら、夢でも見てたのか、というようで・・。

Q : 役の解釈について変化はありましたか。

A:僕も8年の間に成長していますから、当然同じではないでしょう。それに踊る相手にもよりますし、また、誰とバレエを準備するかでも変わってくるものです。見方が異なりますからね。最初のときはローラン・イレールが僕のコーチでしたが、今回はクロチルド・バイエーと稽古をしました。今回の『ドン・キホーテ』でいえることはテクニックだけにフォーカスを置くことはあまりしたくなかった、ということです。演技面により重要性をおくことにしたんです。演技というのは自分でつくりあげるもの。それで、より演技面について仕事をしたわけですが、さて、結果的に8年前とすごく違っていたかどうかは・・・。

Q : リュロドミラ・パリエロのキトリとあなたのバジリオは、まるで昨日もこんな感じで二人はじゃれ合ってたのだろう、と舞台外の時間についても感じせるほど息のあったカップルでした。どのようにこうした関係を築いたのですか。

A:例えばバジリオをすごく男性的にとか、髪を撫で付けたようなラテンのマッチョな男とか、男性的そのもの、というようにシリアスに演じたら、なんだか肌にあわない感じだったと思います。こういう面って僕のパーソナリティに通じるものがないですからね。もしこんな風に演じても奇妙な感じで、観客だって信じないだろうって 。

この作品が書かれた時代背景、つまりフランスならモリエールやマリヴォーの時代。彼らの作品に登場する、例えば召使いが扮装して女主人になったり、その逆だったりというような変装やパロディが、劇場の観客を多いに湧かせました。フランスでは作家マリヴォーからとって、マリヴォダージュという言葉があるほどで、これは興味深いことで、これを活用してみる価値があるぞ、っと。アルゼンチン出身なのでリュドミラも最初この言葉を知らなかったので説明しました。キトリとバジリオって常に相手を担いだり、茶々をいれたり、ふざけあってますね。

Photo Julien Benhamou / Opéra national de Paris

ジタンに扮装したときだって、舞台の上では誰も気がつかなくても、観客にはわかっています。死ぬふりをするシーンだって、そう。観客は誰も信じません。滑稽なシーンですよね。だから、人物そのものもシリアスじゃなく、二流の感じがいいんだって。僕にはそれが理にかなってるって思えたんです。リュドミラもそれは面白い!っとなって、このようにキトリとバジリオを創りあげました。彼女はキトリをカールとも踊ってますが、彼とはこうした考え方では仕事をしてなかったのでしょう。公演数も多いので、彼女にしても別のチャレンジとなるし、新しい視点でやってみることに興味をもってくれたようです。

Photo Anne Deniau / Opéra national de Paris

Q : 2012-13年では他にはバランシンの『アゴン』、フォーサイスの『Woundwork 1』の舞台がありましたが、こうした物語のない作品の場合は、テクニックの仕事に集中するのです か。

A:『Woudwork 1 』は抽象的な作品ですね。動きのクオリティに面白さがありました。いかに動くか。いかに自分の身体をいつもと違うように、そして個性的に動かして観客をひきつけるか、ということです。また、この作品では音楽的目印がごく僅かしかありません。

舞台では2カップルが別々に踊るのですが、相手のカップルが何をしてるかはもう一組にはわからず、でも、あるところで2組の出会いがあります。音楽がないので、自分のリズムで踊っていて、パートナーがいつ脚を出してくるかすらわからないという状況なので、互いの動きに耳を傾けている必要があるんです。そして、もう一組の動きについても同様に、です。

Q : ではリハーサル中は、何度も出会いがずれてしまったのでしょうか。

A: はい。これはすごく時間のかかる仕事でした。音楽がないので、例えば出会いのシーンで、なかなか2組がぴったりと、ということはなく、どちらかのカップルがちょっと早く出会いのポイントにいたってしまいそうになったら、動きを少し緩めて、というように。でも、一度ではなく、しばらくすると再び出会いがあって・・。もっとゆっくり! とか、観客にはわからかったかもしれませんが、舞台の上の僕たちにはこうしたプレーがありました。経過が実験的な、とても興味深い作品でした。開拓するのが面白いという作品で、過去にしたことがなかったことだったので、ぼくにとってこれは一種のチャレンジとなりました。

Q : 新しい作品を踊るたびに、何かしらこうした発見があるというわけですね。

A: そうじゃなければ! 役名と衣装を変えて舞台に立つというだけでは、退屈してしまいますよね。フォーサイスでは、今晩は早すぎたりしないか、あるいは・・・とか、今晩はどのように展開するのだろうか、というのも楽しみでした。スペクタークルは生き物ですから、決して毎晩同じではないのです。

Q : 『Woundwork 1』は通常に比べて、かなり暗い照明でしたね。

A: はい。その方が快適だ、とは言いませんが、よりインティメートな雰囲気があったといえますね。それに強い光によって舞台上で露出されていない分、自分自身に集中することができました。

Q : クラシック作品の時より、動きがもっと身体の奥からわきでてくるような印象を舞台から受けました。

A: この目的は、動きの歓びの追求でした。クラシック作品ですと、動きがコード化されていて完璧を求めます。正しい動き、正しくない動きというのがあります。でも、この作品では動きに規則が特にあるわけではないので、腕をこう置くようにとかいった規則がありません。この作品は、いかに身体の歓びをみつけ、それを見ている人に伝えるか、というものです。ダンサーは自分の身体と共に舞台上で心地よさを味わう・・・といった。

Q :『アゴン』についても同じことがいえますか。

A: いえ、この作品でのチャレンジは音楽のカウントでした。とても複雑で、たいへんに難しいものでした。リムズは奇妙だし、アクセントはあるしで。それに他のダンサーとのカノンもあったので、自分のカウントをキープしつつ・・・とか。稽古を始めた当初は、本当にたいへんでした。僕は音楽に影響をうけやすく、日頃は音楽にのせられて踊るのですが、『アゴン』ではまるで音楽との戦闘という感じだったんです。どちらが相手を押さえつけるか、といった感じで。いかにアンサンブルをつくりあげるか、これが指揮者とダンサーたちとの間のチャレンジでした。

Q : 今春はジョゼ・マルチネスが創作した『天井桟敷の人々』の来日公演がありますね。主人公のバティストの創作ダンサーとして参加したこの作品について、どんな思い出がありますか。

A: とても楽しかったという思い出があります。ジョゼはバティストについてしっかりしたビジョンを持っていたので、僕にクリエートされたというのとはちょっと違いますが、創作時の第一配役に選ばれたことには、とてもうれしいことです。

でも、良い思い出として心に残っていることは、そうしたことではなく、この創作がとても快適な雰囲気で進んだことです。創作というのは、 いった何が次に飛び出してくるかわからないという不安や、時に振付家の期待が理解できずに関係がちょっと難しくなってしまったりと、場合によっては困難な時期があったりするものですからね。ところが『天井桟敷の人々』の時は、そんなことがまったくありませんでした。もちろん舞台にストレスはつきものですから、それは否定しませんが、イザベル(・シャラヴォラ)やミュリエル(・ジュスペルギー)といった気の合うダンサーたちと一緒の舞台だったこともあって、"さあ、行こうか。楽しもうじゃないか"という感じで。良いチームで、とにかく毎晩舞台に出るのが楽しみな公演でした。この作品を日本の観客に見せられるということは、とてもエキサイティングです。再び、仲間たちと素晴らしい時間が過ごせると思えば、ストレスや不安は軽減されますし、日本の観客の気に入る舞台になればいいですね。

Photo Julien Benhamou / Opéra national de Paris

Q : ジョゼはあなたにバティストという主人公に通じる物を感じるといっていました。そうした役は他の役より踊るのが快適なものですか。

A: バティストという人物には、確かに僕の一部が含まれています。ジョゼは彼の描くバティストという人物に僕が相応しいと思ったのです。そういう場合、自分はこの役を踊る正当なダンサーであると感じられます。この役を踊るに僕は値するのだといったことを、証明する努力が必要ないんです。時に、たとえ役に興味があっても、自分を見いだせない役柄ってありますよね。 『オネーギン』や『カリギュラ』など 自分はこうした役に相応しいと感じなかった役もあります。だから例えば『カリギュラ』で最初舞台にたったときに、いったい振付家はどこからこのダンサーをみつけてきたんだろうかね、というように観客が思ったりしないかとか、ああこのダンサーに確かにカリギュラのある種のイメージを見いだせるね、といってもらえるのか、と・・・。

Q : ジョゼはこの作品のセットを海外にも移動しやすいように考えたといっています。オペラ・ガルニエで創作された作品ですが、今回のツアーによって、初めて他所の劇場で踊られることになりますね。

A: このバレエがいか日本の近代的な劇場での上演にジョゼが適応させるのか、とても興味があります。名古屋でも東京でも、オペラ座のように古い劇場ではないのでしょう。でも、この作品はオペラ座のボックス席や大階段といった古い劇場の造りが物語に一役かっていますからね。いかにジョゼが魔法の杖をふるうのか、興味津々です。彼にとっては大きなチャレンジとなるでしょう。そもそも、映画の名作として有名な『天井桟敷の人々』をバレエ化することすら、大きな賭けだったと僕は思っていますからね。というのも、俳優の才能に依ることもありますが、なんといっても(ジャック・)プレヴェールによる脚本に負うところの大きな映画です。

例えば地下鉄には小説や詩などの今月の言葉のようなものが車両内で掲げられてるのですが、今の時期はこの作品からのものです。「パリは愛し合う者には小さすぎるわ」「私の名はガランス。花の名前よ」といった。ジョゼは映画を有名にした名台詞のクオリティをバレエの振付に置き換える仕事を果たしたわけですね。フランス文化において、この映画は一種のモニュメント。それに2つの時代にまたがる大作ですよね。ジョゼは映画に忠実でありながら、この賭けに成功しました。ジョゼらしさも感じられるし、同時に映画のムードもちゃんと反映されていて・・・。それだけに彼が日本の劇場にこの作品をどう適応させるのかと、今からわくわくしています。

Q :それほど有名な台詞が散りばめられてるとなると、踊っているときに台詞を頭の中で浮かべてしまうものですか。

A: いいえ、そういうことはありません。でも、パントマイムのシーンでは、ジャン・ルイ・バロー(映画のバティスト役)のマイムを頭の中で描いていますね。それ以外は、自分なりのテキストをクリエートしています。ああ、そうだ。ホテルの部屋でバティストとガランスが抱き合ってるところに妻のナタリーが入ってくる最後のシーンがありますね。

Photo Julien Benhamou / Opéra national de Paris

ナタリーが絶望的な視線を投げかけ、バティスト! と呼びかけるシーン。映画のナタリー役は名女優のマリア・カザレスが演じていて、悲しみやすべてをこの一言にこめています。なので、舞台にナタリーが登場すると、この映画のシーンが眼に浮かぶ、というはありました。

Q : 今年、オペラ座での予定は何がありますか。

A:1月末に、『ジゼル』のシドニー・ツアーに参加します。3月6日の『ヌレエフ・ガラ』はおそらく『白鳥の湖』からパ・ドゥ・トロワを踊るのではないかと思いますが、まだ決定ではありません。日本から帰国した後は『ラ・シルフィード』がありますが、それ以外はまだ未定なんです。

Q : 2013年はどのような年にしたいですか。

A: これは僕の20代最後の年です。入団して13年、そしてエトワール就任から10年めに入ります。とても大切な年となるでしょうね。自分でイニシアティブをとって、いろいろ新しいパーソナルなプロジェクトを計画したいと思っています。

Q : 「最後に日本の読者へのメッセージを」というお決まりが嫌いだということなので、これはお願いしません。

A: ああ、ありがとうございます。これがないのは、すごく嬉しいです(笑)。

<<10のショート・ショート>>

1. 好きな香り : 風、 海水のヨード、刈り取った草といった自然の新鮮な香り。

2. 今聞いている音楽 :クラシック音楽ではなくポップミュージック。

3 . 今読んでいる本 : 気軽に読めかつ、其の時代について知ることができる歴史探偵小説が好き。今は、19世紀末のロシアを舞台にした作品を読んでいる。

4. 共に暮らしたい動物 : 良い関係の築ける動物ならなんでも。

5. コレクションしてるもの : 子供時代から切手のコレクション(価値には拘らず、きれいな切手を収集)

6 . 腹のたつニュース : 不正行為や不寛容に関わるもの。

7. よく見るTV番組 : 良質のドキュメンタリーならテーマに関わらず。あるいは、気軽に見られるので連続テレビドラマ。

8. 好きな画家 : ジョン・シンガー・サージェント、ルーベンス、ジロデ。

9. 自分の性格の特徴 : 好奇心が強い。短気。

10. 舞台に出る直前に決まってすること:パーソナルなことなので無回答。