ニジンスキーを描いたモンテネグロの絵から生まれた関典子の「ペトルーシュカ」

- ワールドレポート

- 大阪・名古屋

掲載

ワールドレポート/大阪

関口 紘一 Text by Koichi Sekiguchi

「人間を脱出したモノたちへ」大阪大学中之島芸術センター・大阪大学大学院人文学研究科・大阪大学総合学術博物館

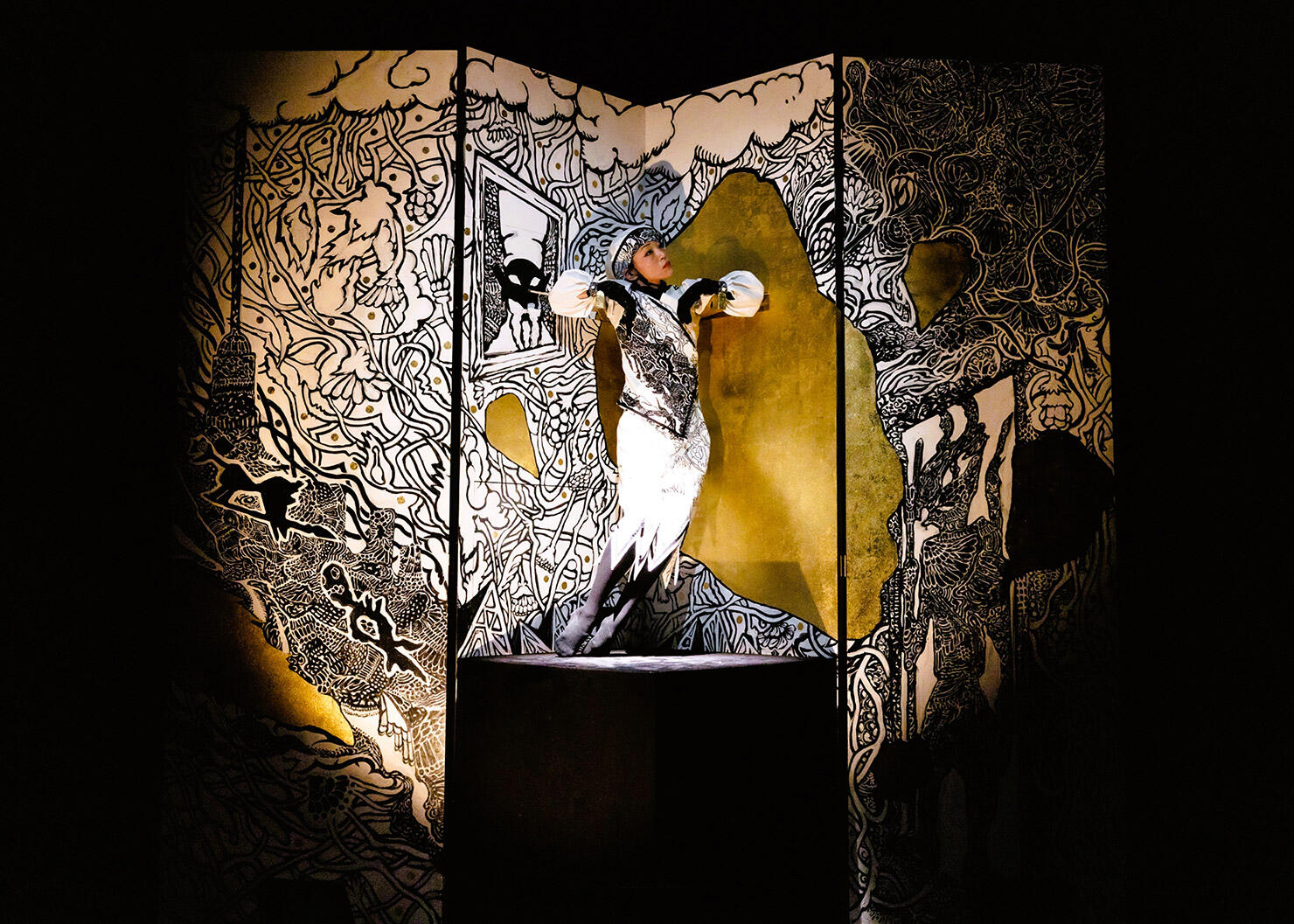

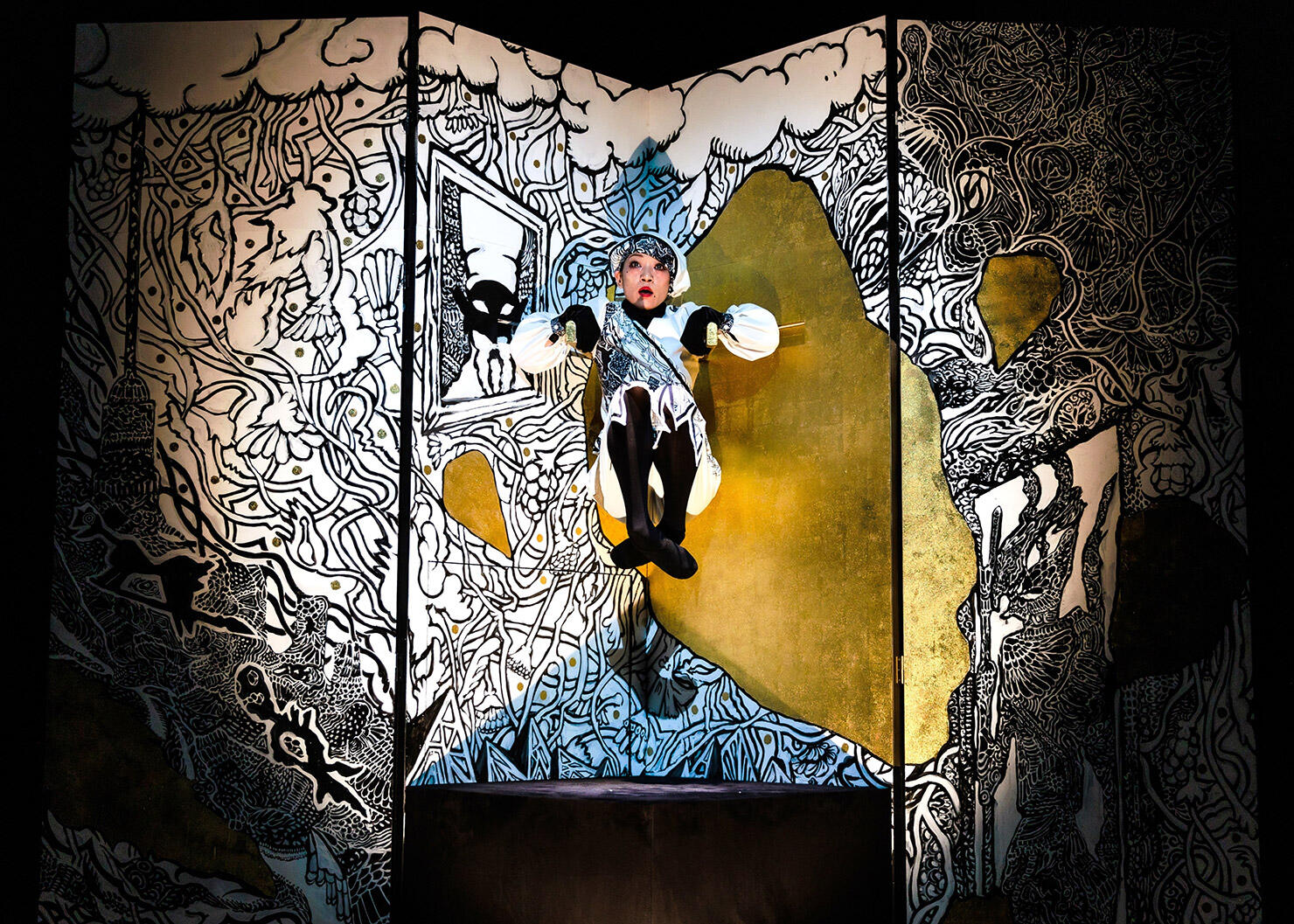

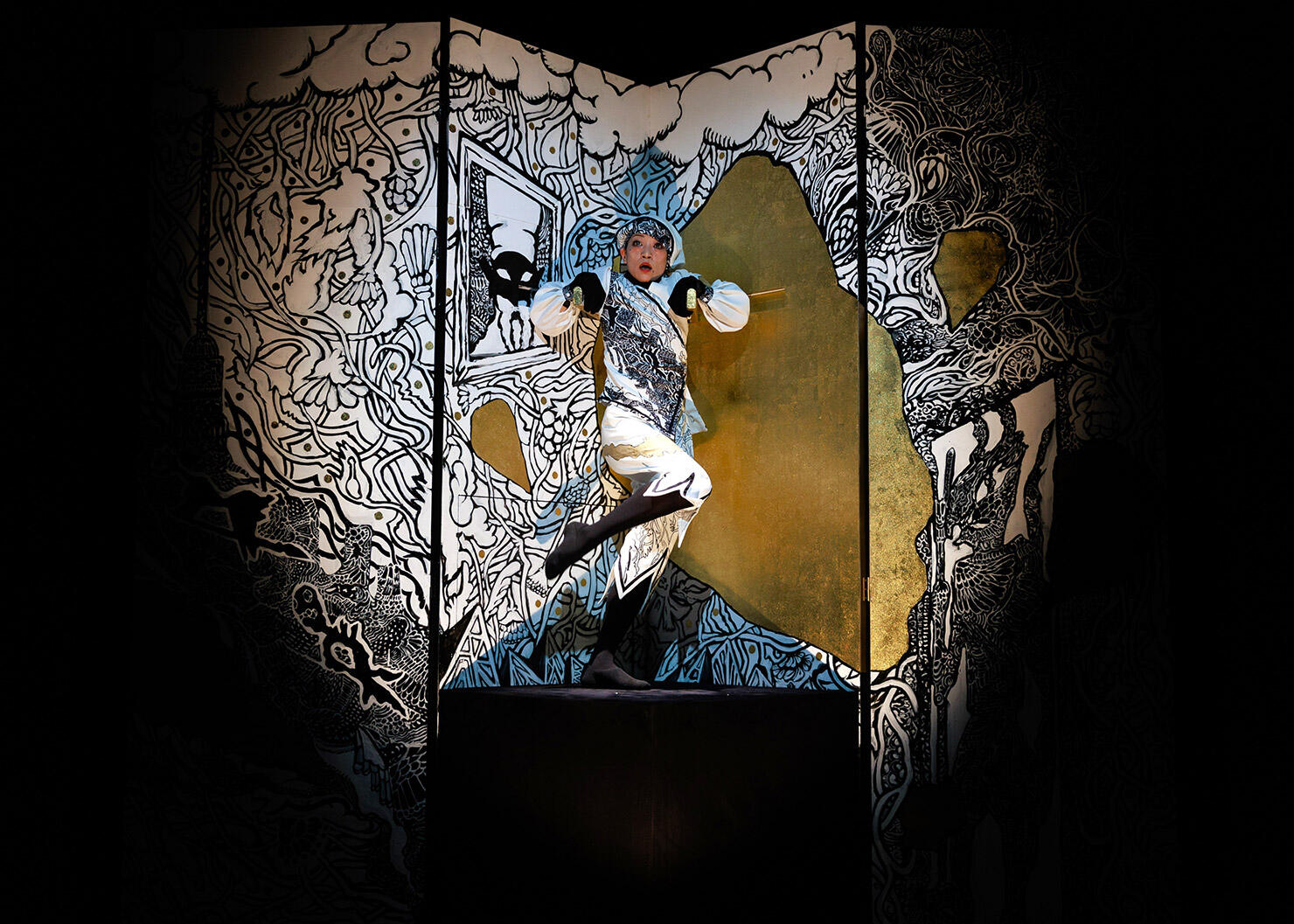

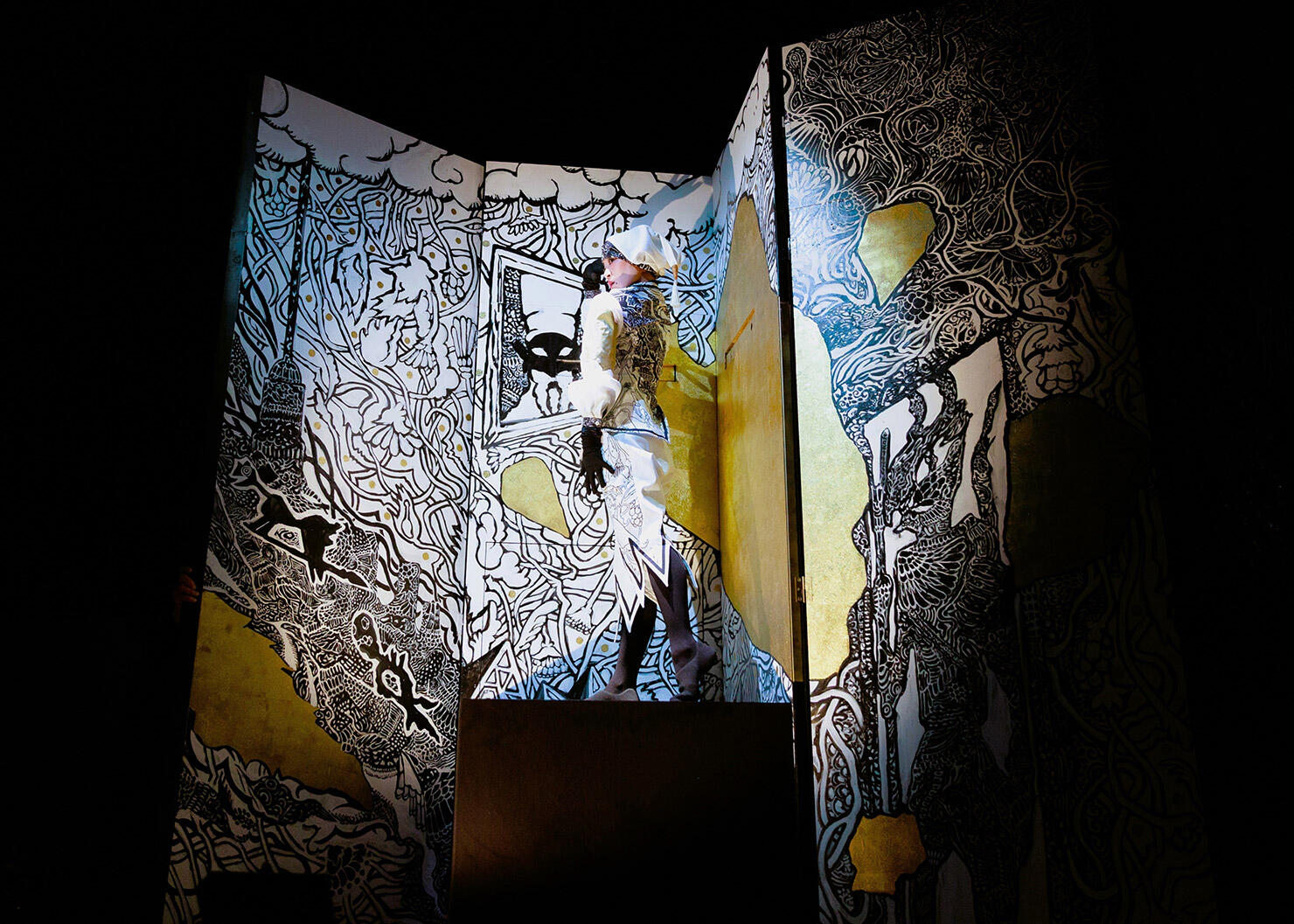

『ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ』関典子:振付・出演

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

<人間を脱出したモノたちへ>と銘打ち、バレエ・リュス作品の再創造として関典子の振付・出演による『ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ』と、浄瑠璃人形を用いたマニュエル・デ・ファリャのオペラ『ペドロ親方の人形芝居』(いいむろなおき:演出)という人形を題材とした2演目の公演が、兵庫県尼崎市のピッコロシアターで開催された。

私は、薄井憲二バレエ・コレクションのキュレーターでコンテンポラリー・ダンサーの関典子のダンスを観に行ったのだが、とても興味深い公演だった。

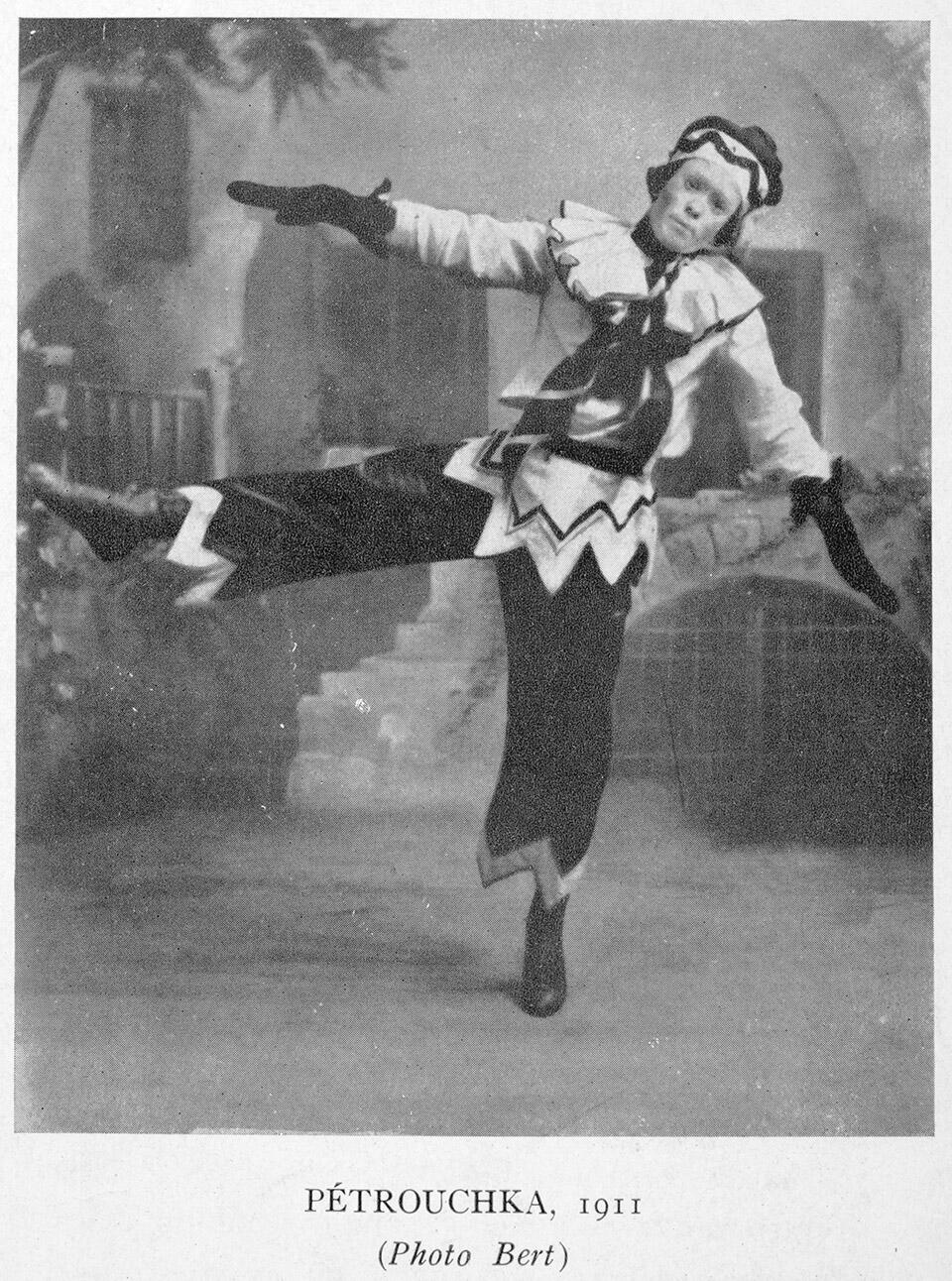

バレエ・リュスの名作として知られる『ペトルーシュカ』は、1911年パリ、シャトレ劇場で初演された。音楽はイーゴリ・ストラヴィンスキー、台本(ストラヴィンスキーと共作)と美術はアレキサンドル・ブノワ、振付はミハイル・フォーキンで、ワツラフ・ニジンスキー(ペトルーシュカ)とタマラ・カルサーヴィナ(バレリーナ)、アレクサンドル・オルロフ(ムーア人)、エンリコ・チェケッティ(人形遣い)が出演した。

復活祭に向けて節制が行われる四旬節の前日、生を謳歌する謝肉祭(カーニバル)が行われているサンクトペテルブルクの広場。人形劇の3体の人形(ペトルーシュカ、バレリーナ、ムーア人)に命が吹き込まれる。ペトルーシュカは、バレリーナを恋しているが彼女はムーア人に惹かれており、結局、嫉妬に駆られたムーア人に殺されてしまう、というペトルーシュカの悲劇が、ロシア独特の活気ある謝肉祭を背景として人形振りに基づいた振付により展開する。

この作品を着想したストラヴィンスキーは、ピアノとオーケストラのコンチェルト的な曲を発想して作曲。ピアノは哀しい人形の命と魂を表した。最初に作曲された「ペトルーシュカの叫び」を聴いたディアギレフは大いに気に入り、パリのバレエ・リュス公演で上演されて評判となった。とりわけ、ペトルーシュカ役のニジンスキーの魂のこめられた鮮烈な表現が大きな反響を呼んだ。当時の舞台写真やジョルジュ・バルビエの有名な絵や多くの木版画などから、今日でもニジンスキー=ペトルーシュカの見事な演舞の一端は、垣間観ることができる。

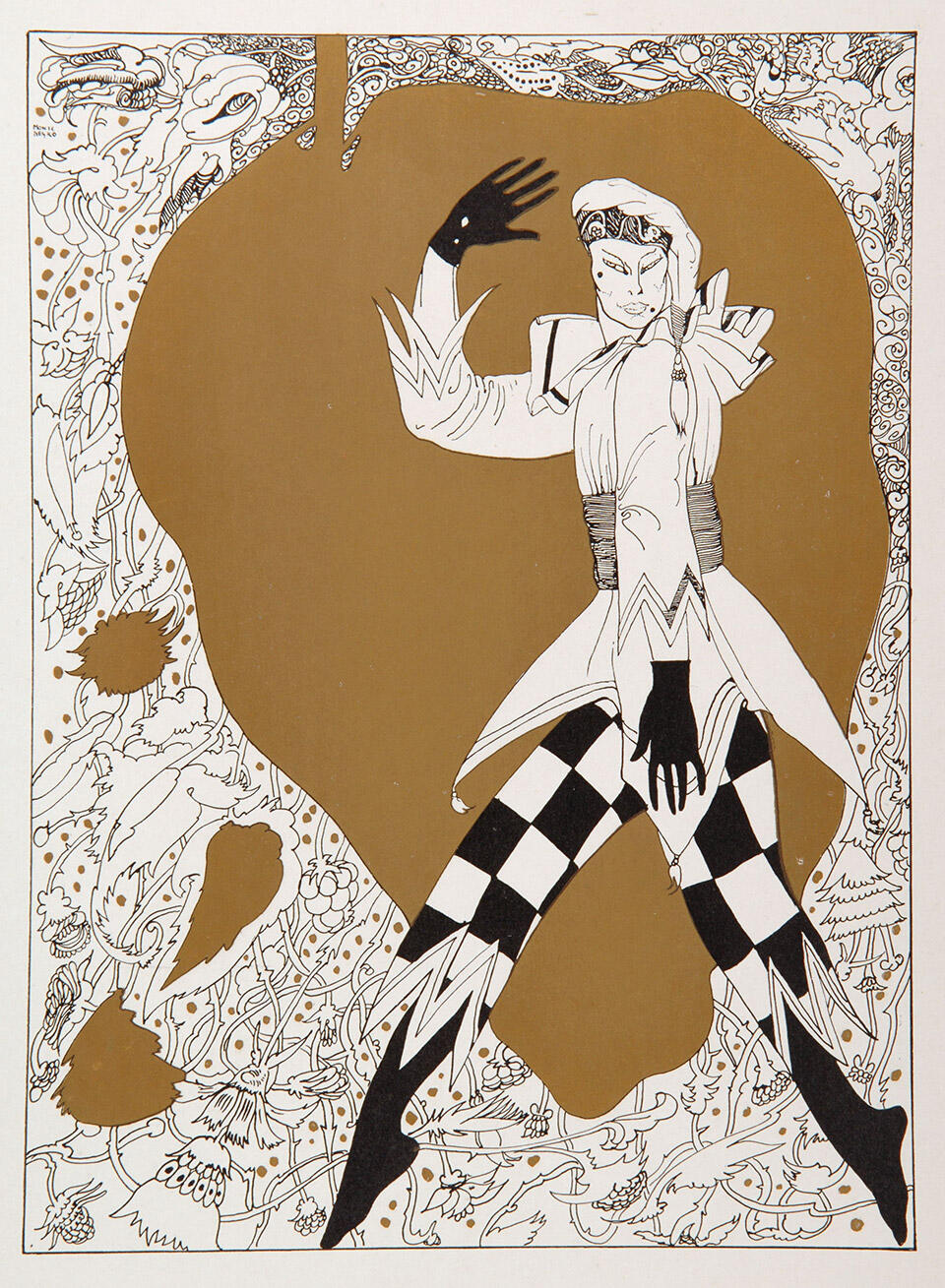

関典子は、薄井憲二バレエ・コレクションを渉猟している中、メキシコの画家、ロベルト・モンテネグロの「ワツラフ・ニジンスキー:黒・白・金で彩られた作品の芸術的解釈」と題された限定書籍の画集と出会った。大胆に金をつかって描かれたモンテネグロによるニジンスキーのペトルーシュカは<哀れな道化>としてではなく、鮮明にスタイリッシュに描かれて一際、異彩を放っていた。その100年の時を超えた金の煌めきが、今日の関典子の胸を射たのである。

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

ピッコロシアターの舞台は、中央に一見すると真っ黒い塔のように見えるものが設られていた。その真ん中が左右に開かれるとフロアから1.5メートルくらいの高さにごく狭い舞台があり、ペトルーシュカが姿を現した。肩の高さくらいには左右から細い透明のバーがで突き出ており、屏風状の背景には魔術師や悪魔のようなオブジェが描きこまれた抽象的な模様が描かれ、金地がべたりと塗られている。三浦栄里子のピアノ演奏が始まる。音楽はストラヴィンスキーの描写的な表現も多い原曲と関典子のダンスの想いを込めて佐藤一紀が作曲したものが構成されている。美術は古田弘珠、矢嶋紅、衣裳は鷲尾華子でとても特徴的な雰囲気の舞台が作られていた。

背景と同様の模様が白地に黒く描かれた衣裳と帽子とブーツを着けた関典子が、ペトルーシュカの独特の表現のひとつである痙攣をしつつ踊り始める。照明の色彩も変化し、同時にシルエットもまた踊った。そして何より、この舞台の狭さは衝撃的だった。ダンサーにとってこれほど過酷な舞台はないではないか、と思ったが、この狭さが実は人形の動きを際立たせた。手をいっぱいに伸ばせば壁に当たようなスペースでは、空間の移動が極度に制限されて、人形振りの動きが返って際立って見え、すべての関節と表情をつかって無限のヴァリエーションが作り出される。観客としてはいささか意表をつかれた思いである。

フォーキンの『ペトルーシュカ』では、ペトルーシュカが閉じ込められている部屋で、人形遣いから脅されるシーンがある。そうした具体的な事実を表す表現はないが、関典子は、モンテネグロの変貌、ロシアの踊り、座位:意識の外で動き出す身体、指と指の間の会話、細かい身振りの反復:稲妻、木靴、悪魔の槍・・・といった動きのシーケンスにキーワードを付けてダンスを構成している。

ストラヴィンスキーの脳裏に浮かんだピアノとオーケストラのためのコンチェルトというアイディアから、バレエ・リュスのスタッフの手によりニジンスキーの演じるペトルーシュカが生まれた。それを観たモンテネグロが様式的に描き出した黒・白・金のニジンスキーのペトルーシュカに触発された関典子が、限定的な舞台で踊ったダンス。そこには魂を失ってうちひしがれた道化ではなく、今日の身体の可能性を追究する先鋭なコンテンポラリー・ダンサーがいた。

(2025年2月15日 ピッコロシアター中ホール)

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

「ペトルーシュカとロベルト・モンテネグロ」撮影:Hipereito

ロベルト・モンテネグロ画:「ペトルーシュカ」(1913)

限定書籍『ワツラフ・ニジンスキー:黒・白・金で彩られた作品の芸術的解釈』

図版提供:兵庫県立芸術文化センター 薄井憲二バレエ・コレクション

ワツラフ・ニジンスキー「ペトルーシュカ」(1911)

図版提供:兵庫県立芸術文化センター 薄井憲二バレエ・コレクション

「ペドロ親方の人形芝居」撮影:Hipereito

記事の文章および具体的内容を無断で使用することを禁じます。