ポール・テイラーのカンパニーが『春の祭典(リハーサル)』ほか、3作品を上演した

- ワールドレポート

- ニューヨーク

掲載

Paul Taylor American Modern Dance ポール・テイラー・アメリカン・モダンダンス

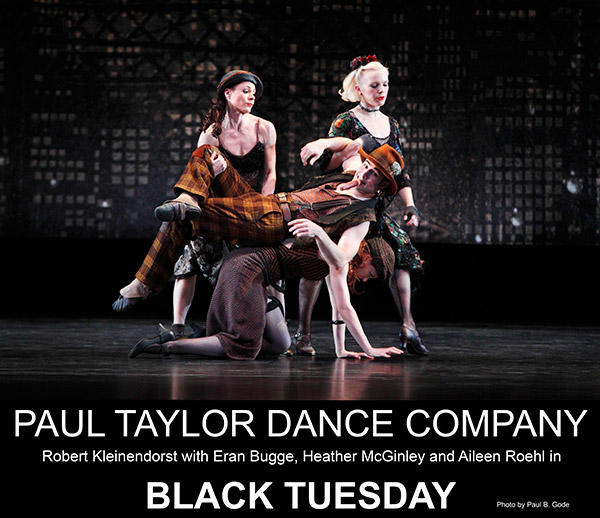

"Le Sacre Du Printemps (The Rehearsal)" "Black Tuesday" by Paul Taylor、" The Weight of Smoke" by Doug Elkins

『春の祭典(リハーサル)』『ブラック・チューズデイ』 ポール・テイラー:振付、『煙の重さ』 ダグ・エルキンス:振付

アメリカのモダンダンスの最後の大御所、ポール・テイラー(Paul Taylor)のカンパニーが3週間にわたるニューヨーク公演を行った。このカンパニーは、外部振付家の作品を導入することを機に、2015年ポール・テイラー・アメリカン・モダンダンスと名前を変更し、リンカーンセンターのDavid H. Koch劇場で公演するようになっている。

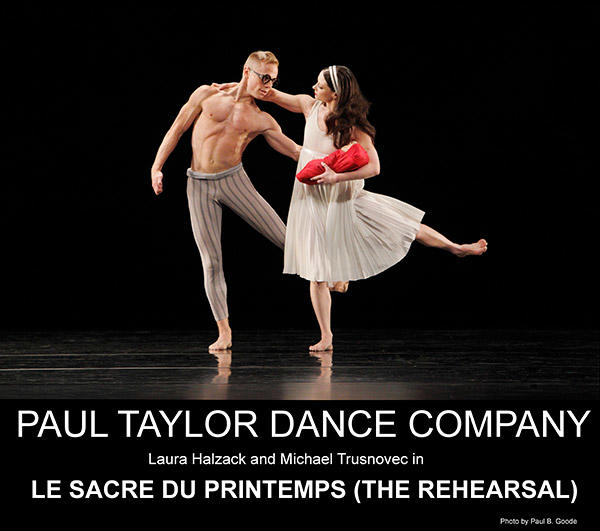

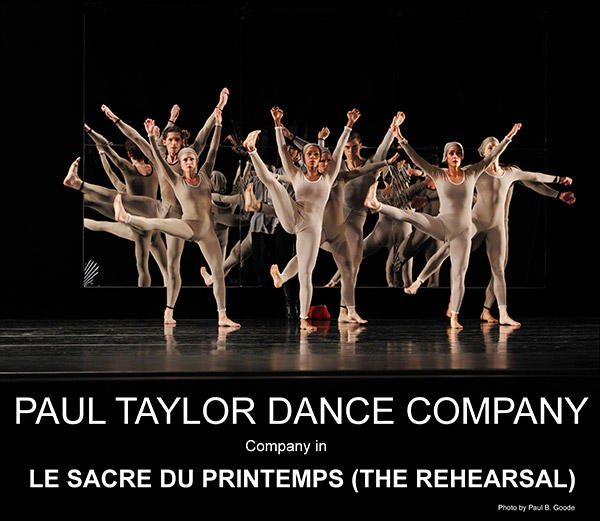

『春の祭典(リハーサル) Le Sacre Du Printemps (The Rehearsal)』は、イゴール・ストラヴィンスキーの有名な曲を使った、テイラー独自の解釈の作品。初演は1980年で、マーサ・グラハムの『春の祭典』(1984)の初演より早い。曲はオーケストラ版ではなく、2台のピアノでライブ演奏である。

一応ストーリーがあるが、バレエとは全く違うものだ。舞台はある街のサパークラブ。ここでは客をもてなすためにダンサーを雇っている。登場するのは、このクラブのオーナーのクルック(ひねくれ者、泥棒、悪者という意味)(Robert Kleinendorst)、その愛人(Eran Bugge)、リハーサル監督(Christina Lynch Markham)、ダンサーの一人の女性(Laura Halzack)とその夫(これもダンサー)(Michael Trusnovec)、そしてこの二人の赤ん坊(人形)である。クラブでは監督の指揮のもと、ダンサーたちがウオームアップをしているが、子供がいるダンサーとその夫は赤ん坊を連れて遅れて駆け付ける。ダンサーたちが踊っていると、突然警察が現れ、ダンサーの夫を逮捕して連れて行く。そのどさくさの間に赤ん坊が居なくなり、母親のダンサーは呆然とする。赤ん坊は実はクルックの愛人が誘拐していた。この場面で、リハーサル監督と愛人が化粧台の鏡の前後に向かい合って座って左右対称に同じ動きをすることから、愛人はリハーサル監督と同一人物であることが示唆されている。そこへクルックがバッグを持って現れ、中から様々な宝物を出して愛人に与えるが、彼女は相手にしない。クルックは愛人が赤ん坊を抱いているのを見て逆上し、激しく彼女を責め、暴力をふるうが、愛人は従わない。場面が変わり、リハーサル監督はダンサーたちに支払いをする。ダンサーたちは喜んで受け取るが、一組のカップルの男が女の金を取りあげて喧嘩になる。その後ろで、クルックと愛人が同様に喧嘩をしている。さて、子供を奪われたダンサーは刑務所に夫に面会に行き、二人の会話を示すようにしっとりとしたデュエットを踊る。妻が帰った後、夫は脱獄してクルックの愛人の元に赤ん坊を奪い返しに行く。同時にクルックは赤ん坊を殺すために殺人者を愛人の家へ送っていた。一足早く愛人の家に着いた夫は赤ん坊を取り戻し、妻の元へ向かう。殺人者がその後を追う。必死で赤ん坊を護ろうとするダンサー夫婦とクルック一味に警察も絡んで殺し合いになり、結局赤ん坊を抱いた妻だけが残るが、最後の殺人者が倒れながら赤ん坊を刺してしまう。赤ん坊を殺された妻は怒りと悲しみに狂う。最後に鏡のパネルの前で妻の苦悶を表現するかのようにダンサーたちが踊り、全員が倒れた時にリハーサル監督が赤ん坊を高く差し上げて終わる。

ストーリーははっきりしているようで、辻褄が合わない。しかし、『春の祭典』の製作の背景を考える時、クルックをディアギレフに、愛人をニジンスキーに置き換えてみると、何となく頷けるものが出てくるような気がする。タイトルに「リハーサル」という言葉を足しているのも、本来の『春の祭典』の裏話というふうに解釈できる。ダンサーで振付家でもあったニジンスキーはディアギレフの愛人でもあったが、結局はバレエダンサーと結婚して子供をもうけた。この物語の中で、子供を欲しがってクルックを裏切る愛人(=リハーサル監督)の姿に重なるものがある。作品の製作スタイルは非常にストーリーテリングでグラハムの強い影響を感じ、また振りの中にはニジンスキーが『春の祭典』や『牧神の午後』で使った動きも見られた。いろいろと解釈を与える面白い作品である。

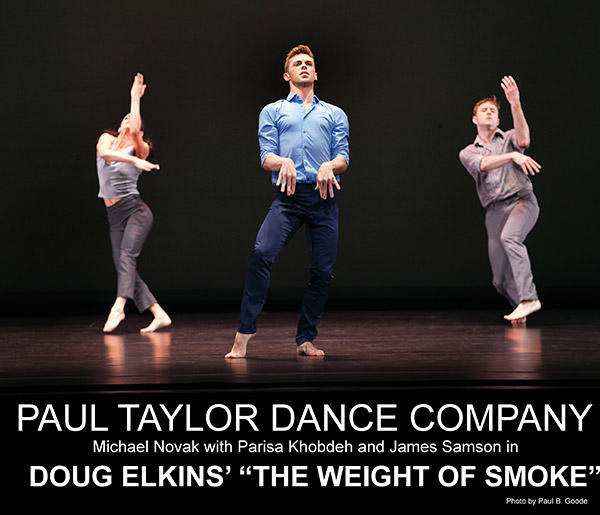

二番目の作品『煙の重さ(The Weight of Smoke)』は、ダグ・エルキンス(Doug Elkins)の作品。エルキンスはもともとヒップホップからスタートした振付家である。普段着のダンサーたちが舞台をクロスすることから始まり、徐々に踊り出す。ところどころ編集して音がドロップするような音楽に、タイトルの「煙の重さ」という表現がぴったりする。ウエイトを感じない、リラックスしたスタイルのダンスだ。動きは基本的にコンテンポラリー・ダンスで複雑なステップやリフトもあるが、時折、音楽や振りのジョークが入る。また、時折地下鉄の音が混じったりもする。メサイアのような曲や、オペラ曲をジャズ化したような音楽に、時折ジャズダンス風の振りも入って、だんだん楽しくなり観客から掛け声がかかる。ドラッグクィーンのような振りも入り、ダンサーたちも観客も楽しんで終わった。

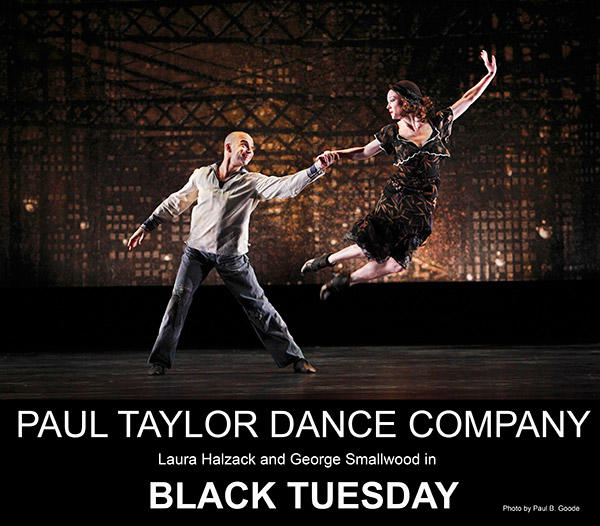

最後に上演されたのはテイラーの代表的な作品の一つ、『ブラック・チューズデー(Black Tuesday)』であった。これは第二次世界大戦に繋がり世界大恐慌の一因となった1929年のウォール街大暴落を示しており、当時のアメリカの様子をダンスにしたものだ。

工場の廃墟のような写真を背景に、20世紀半ばのアメリカの懐メロ曲が流れ、当時の衣裳のダンサーたちが優雅に踊るところから始まる。当時の流行歌「Underneath the Arches(橋の下で)」にマイケル・アプッゾ(Michael Apuzzo)とマイケル・ノヴァク(Michael Novak)がタップダンスを交えたボードヴィル・スタイルのダンスを踊る。曲は大恐慌のため経済が悪化し、夢が遠のく庶民の生活を歌っている。その次はマンハッタンの夜景をバックにクリスティーナ・リンチ・マーカム(Christina Lynch Markham)とジョージ・スモールウッド(George Smallwood)の陽気なデュエット「There's No Depression in Love(恋に不景気はない)」が踊られた。続いて、ロマンチックな「Slummin' on Park Avenue(パーク街で騒ごう)」でチャールストンを交えたダンスをミッシェル・フリート(Michelle Fleet)とジェームス・サムソン(James Samson)が踊った。群舞と共に現れた妊娠した女性に扮したパリサ・コブデー(Parisa Khobdeh)が踊った「Sittin' on a Rubbish Can(ゴミ箱に座って)」は、お腹が大きくても元気に踊る(生きる)、陽気なアメリカ人を描いている。「Are You Making Any Money?(稼いでいるか?)」は3人の娼婦(エラン・ブッジ/Eran Bugge、ヘザー・マッギンレー/Heather McGinley、マデリン・ホー/Madelyn Ho)と彼女たちを操る男(ロバート・クライネンドースト/Robert Kleinendorst)のダンス。葉巻をくわえた男が女性たちを手荒く扱う男尊女卑を感じさせる振付で、当時の世情を滲ませている。その女性たちの一人(マッギンレー/McGinley)が残って踊ったのは、男たちに屑の様に扱われる娼婦のダンス、「The Boulevard of Broken Dreams(夢破れた街道)」。スカートにヒールの彼女が一群の男たちに投げまわされるようなリフトの末、逆さまに男たちの群れの中に埋もれていく。土まみれになりながらも生きていく女の姿が描かれている。当時は不景気のため、やむなく身を売る女性が増えたのだろう。最後に彼女は一人の男性に救われ、胸を張って歩き去る。その次は10人の男女による気軽なダンス「I Went Hunting and the Big Bad Wolf Was Dead (狩りに行ったけど、悪い大きな狼は死んでいた)」を靴磨きに扮したジェイミー・レイ・ウオーカー(Jamie Rae Walker)がリードした。表現豊かなスタイルでウオーカーの靴磨きが器用に踊った。そして暗いイメージになると、軍服のような制服を着た男マイケル・トラスノヴェック(Michael Trusnovec)が仕事や経済が崩壊することを歌う曲、「Brother Can You Spare a Dime?(お兄さん、10セント恵んでくれないか?)」を踊った。そして最後に加わったダンサーたち全員がステージ前面に進み出て、手を差し出し、その手に照明が当たって終わった。

テイラーにはこうした社会派の作品が多く、この作品に近い『カンパニーB(Company B)』は、第二次世界大戦中のアメリカを描いている。初めてこの作品を見た時は、米軍の空襲に苦しんだ日本の姿とは全く違い、戦地に赴いた家族を憂うものの、全く通常の生活を営む当時のアメリカの社会の様子をダンスという形で見て、少なからずショックを受けたのを覚えている。しかし、こういうことも芸術が発信できるステートメントの一つと言える。古き良き時代の、芸術の方向性を模索するモダンダンスを久しぶりに堪能した舞台であった。

(2017年2月17日夜 David H. Koch Theater)

ワールドレポート/ニューヨーク

- [ライター]

- 三崎恵里