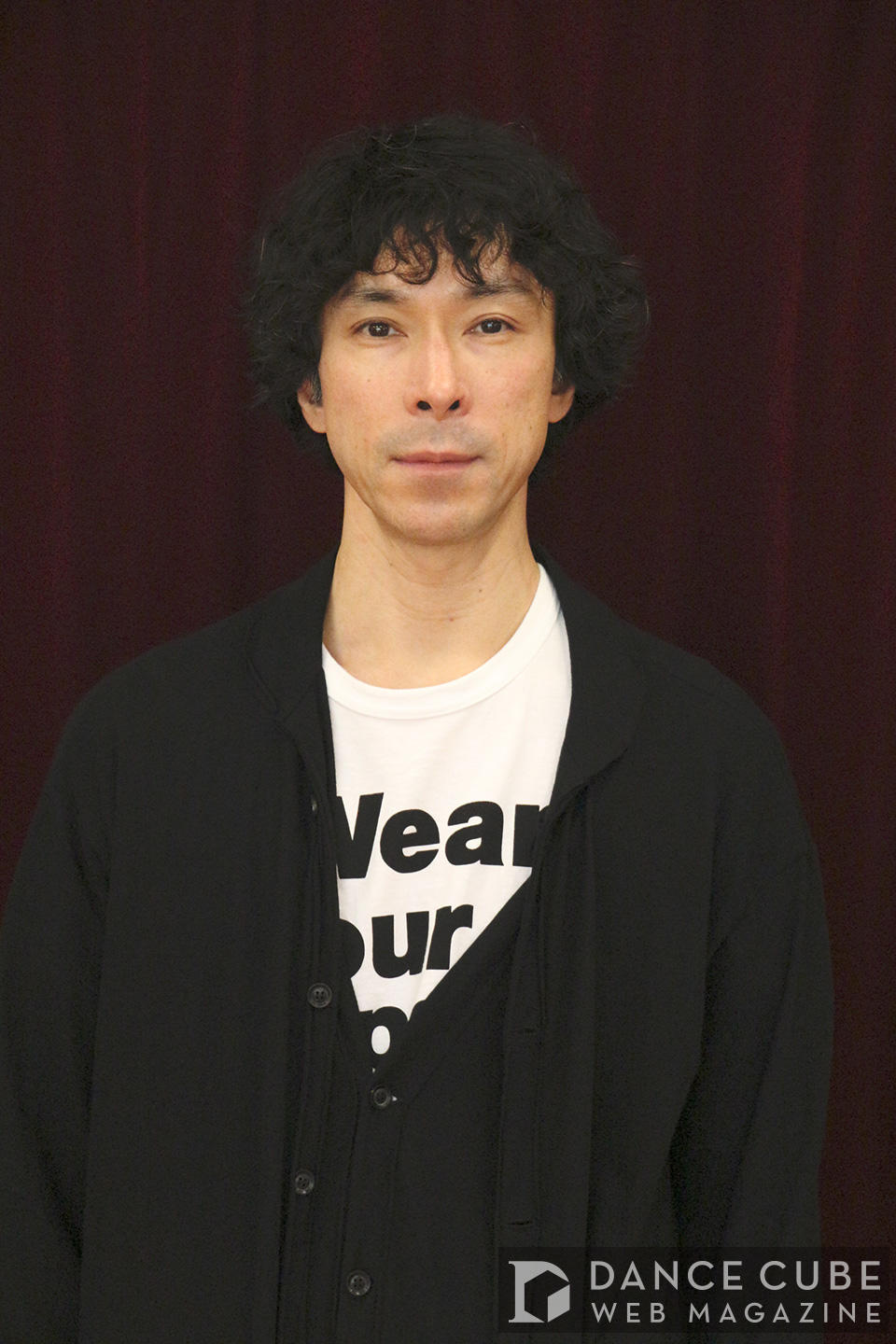

間もなく開演!『斜面』で4作目となる小野寺作品に出演する 首藤康之インタビュー

- インタビュー & コラム

- インタビュー

掲載

----今回の『斜面』で、小野寺さんとの公演は4回目ですね。

首藤 そうです、4回目になります。今から10年前にベニサンピットで『空白に落ちた男』に出演したのが初めてでした。

----あれは大変なロングラン公演でした。

首藤 53公演でした。

――マシュー・ボーンの『白鳥の湖』のスワン役を踊られた後でしたか。

首藤 はい、東京バレエ団在団中にスワン役を踊って、その後に退団してから今度は王子役を踊りました。それから『空白に落ちた男』に出演したことになります。

ちょうどそのマシュー・ボーンの『白鳥の湖』のリハーサルをしている時に、僕がパリに行って在外研修中の小野寺さんにお目にかかりました。そこで『空白に落ちた男』のプロジェクトの話を聞き、実際にちょっと動いてみたりしていました。

僕は2004年に東京バレエ団を退団しましたが、小野寺さんは2006年に10年間続けられてきた「水と油」というカンパニーを休止されてパリに来ていました。そういうタイミングでした。

――小野寺さんはマイムの研究にパリに行かれていたのですね。

首藤 そうです。彼はもともと日本マイム研究所のご出身で、ベースとしてマイムの技術を持たれていました。以前、僕が振付けた『ドン・キホーテ』に出ていただいたCAVAの人たちもそこで学んでいます。

© E.Murakami

――マイムといえばマルセル・マルソーもかつてはよく来日していました。

首藤 ええ、NBSの佐々木さんが招聘されていたので、僕もよく観せていただいていました。マイムにもいろいろなメソッドがあるようで、マルソーは非現実の身体表現という感じがしたのですが、小野寺さんのは現実の世界と不条理の世界が混沌としていて、自分の中ですごく共通するものを感じました。マイムというとその言葉にすごく支配されがちですが、バレエにもマイムがあります。

僕が一番先にマイムの重要性に気づいたのは、シルヴィ・ギエムが主演した『白鳥の湖』を見た時です。彼女がパリ・オペラ座から英国ロイヤル・バレエに移籍して、その後に日本で『白鳥の湖』を踊りました。オペラ座時代の彼女の『白鳥の湖』も見ましたが、2幕で登場してからポワント・ワークなどのテクニックで物語を表現していました。でもロイヤル・バレエで踊った時は、同じ場面でバレエ・マイムですべて表していました。それを見てマイムによってもバレエ作品は成立するんだな、と思いました。それまで、ギエムさんは特にバレエの中でジェスチャーを使って表現するのを嫌っていた、と思い込んでいました。また、当時のバレエの傾向は、できるだけマイムを排して音楽にのせたテクニックで表現するべきだというものでした。そうした古典バレエを見慣れていましたので、余計強く印象に残ったのかもしれません。

特にギエムさんは、非常に優れたテクニックの持ち主として定評がありましたから、それで表現する方が効果的なのではないか、と思っていました。ところが華麗なテクニックではなく、マイムで表された部分がすごく雄弁でした。

普通は大きく踊ると雄弁な踊り、と言われることが多いのですが、ギエムさんは些細な動きでもそこに真実が込められていれば説得力がある、ということを教えてくれたダンサーでした。これは小野寺さんとも共通していて、シンプルなことであっても身体を使って追求しているという姿を小野寺さんに感じて、今回まで4作品を一緒に作らせていただいています。

――ロイヤル・バレエの『白鳥の湖』の2幕のマイムは、<私の母の涙で湖ができた・・・>というところですね。これはイギリスの外交官と結婚してロンドンに移住したタマラ・カルサヴィナが、マリインスキー時代に習得したマイムを、イギリスのバレエ界に伝えた、と言われていますね。

首藤 僕は舞台袖から見ていたのですが、すごく感動したのを覚えています。

例えばマクミラン版『ロミオとジュリエット』で、密かにロミオと愛の誓いを交わしていて、父親からパリスとの結婚を強く迫られたジュリエットが寝室で一人じっと座って動かないシーンがあります。そしてその後、決意を秘めてロレンス神父のもとへ向かいます。このジュリエットの動かないシーンが、動かないことによって観客は音楽とともにすごい想像力を働かせます。ですからそこでは、非常にたくさんのことを強く表すことができます。観客全員がジュリエットと一体になっています。僕はそれもマイムの表現の一つの要素なのかな、と思いました。音楽があってバレエという方法があれば、とかく動かしてしまいがちですけれど、ああいう止まる勇気を作品の中で与えてくれる、ということは素晴らしいなと思いました。

ダンサーって、なかなか止まれないのです。もちろんバランスとかでは止まっていますが、動くことがダンサーの仕事という強い想いがあります。でも、小野寺さんの舞台は、止まる(静止する)ことが身体表現者の最も大切な表現法の一つだとよくおっしゃっています。静止があるから動きがあるわけですね。10年前小野寺さんと初めて仕事をした時には止まれない身体、ということを知りました。

――その時、初めて気づかれたわけですか。

首藤 ええ、止まって、と言われて、ああ止まってなかったんだ、と思いました。動くことが仕事で、身体もそういう風になっているので。バレエで止まるというのとまた違うのですね。フリーズでもないし。

――小野寺さんのは、次の動きを想像させるのがストップという・・・

首藤 マクミラン版のジュリエットみたいな感じです。

先日、演奏会でとても面白い体験をしました。べートーヴェンのヴァイオリン・ソナタを聴いて、なにか違和感を感じてしまいました。これはなんだろう、と思って考えたら、僕はここはこう弾くべきだと思い込んでいたので印象が異なったのですね。それはきっと新しい奏で方だったのでしょう。つまり、人は知らず知らずのうちに、こうあるべきだとか、こう見てきたから、とか決めているものなんだ、と思いました。全く新しいものを見る時に、新鮮な気持ちでは見ていないと思いました。特に古典バレエなどは、ずっと同じように見ていて、違うことをされると違和感を感じてしまいます。ギエムさんも違った『白鳥の湖』を踊る時には、すごく闘ったのではないか、と思います。ですからやっぱり、見る側も寛容に見なければいけないし、特にバレエの世界ではそういう寛容さが足りないのではないか、と気づきました。

――小野寺さんの作品に出る場合は、何か身体的に気をつけることはありますか。

首藤 僕はバレエをベースとしていますが、小野寺さんの作品に出ると、最初の数日はやはり、必ず筋肉痛になります。重心の置き方とか違うのでしょうね。10年前の『空白に落ちた男』は制作に4〜5か月かけました。最初の頃は、僕の身体と小野寺さんのマイムという身体とはどこが同じで、どこに中心を置けばいいのか、という模索の時間が取れて調整しました。その時は小野寺さんの技術を学んだり、逆に小野寺さんがバレエってどうやるのですか、とおっしゃってくださって、お互いに情報を交換しました。今回は4回目ですから。お互いに感覚はつかめていると思います。もちろん、まだまだ未知数のところもありますけれど、身体的な面で言えばスムーズでした。

――クラシック・バレエを踊られていた時に、コンテンポラリー・ダンスを踊るのとは身体的にかなり違いましたか。

首藤 そうですね、コンテンポラリー・ダンスの種類にもよりますね。バレエ・ベースのものと、ターンアウトなどを排除して身体に特化したもの、もう一つ、精神だけに特化して作り出す肉体、みたいな作品ではまた変わってきます。その時によってですね。でも今よく一緒に仕事をしている中村恩惠さんはバレエ・ベースですので、僕はやり易いといえばやり易いです。二人で踊っていてもバレエを越えることは度々あります。その時のプロジェクトによって異なります。新国立劇場バレエ団のダンサーと踊る時にはやはりバレエっぽくなりますし。そういうことも寛大に受け入れていいのだとは思います。

もちろん『白鳥の湖』を踊ることはバレエダンサーとして、非常に重要だと思いますが、ダンサーには本当に限られた時間しかないので、自分から模索していく必要がある、と思います。

――最近は、大きなカンパニーでもディレクターをコンテンポラリー・ダンス系に変えようとすると問題が起こりますね。パリ・オペラ座のミルピエ、ミラノ・スカラ座のビゴンゼッティ、ベルリン国立バレエのドゥアトなどは、ダンサーの反対やら何やらで辞めてしまいましたね。

首藤 そうですね、誰がディレクターになるかによって、シーズンプログラムが大きく変わりますからね。好みもあるでしょうし、以前は70〜80パーセントは古典だったのに、今はオペラ座でも半分半分ですね。世界的に見てもそういう傾向ですから、ダンサーは大変です。怪我が多いのも仕方ないかもしれないですね。踊り分けするということは本当に厳しいと思います。

ですからダンサーがどこかの時点で、自分の方向性を見極めて踊るものを決めていかないと、必ず怪我してしまうと思います。

――ダンサーの主体性が本当に大切になってきますね。

首藤 大切ですね。ダンサー自身が立ち上がることが大切だと思います。

――ダンサーが創作の側にももっと参加していくことが必要になると思います。そういう意味で、日本のダンサーでは首藤さんは本当の意味でのトップランナーだと思います。

首藤 僕はやりたいことをやってきて、その時は闘いを強いられますが・・・。特にカンパニーの中で闘うというのは、大変ですし、そのプレッシャーと言いますか、助けてくれる人もいますが、反対する人も出てきます。それはどんなところにいても同じことです。でもその時にそうしたプロジェクトを実現したことで、自信をつけたり、やってよかった、と思えたり、お客様が喜んでくださればそれが答えになります。

――先日公開されたプレルジョカージュ監督の映画『ポリーナ、私を踊る』みたいなことがダンサーの現実なのかもしれません。

首藤 ほんとうにそうですね。古典バレエというのは踊り甲斐があります。3時間近くのグランド・バレエの真ん中を踊るというのは、すごいプレッシャーがあります。しかし充実感や達成感も大きいですし、フルオーケストラで踊るということは素晴らしいのです。だからそれをなかなか捨てられない、というのはすごく分かるし、やっぱりあの世界を知ってしまうと、赤ドンの裏に100人近くのダンサーがいてフルオーケストラが控えていて、2000人近くの観客の前で踊る、それを1回経験してしまうと抜けられなくなってしまいます。僕の場合は、ベジャール始めキリアン、マシュー・ボーンやシディ・ラルビとか、小野寺さんなどの振付家と出会うことができたので、意外に簡単にポンっと置いてきてしまうことができましたけど、置いて行けないダンサーの気持ちもまたよくわかります。

――なるほど、それはそうでしょうね。

小野寺さんとお仕事をなさる時はどのようにして始まるのですか。

首藤 あまり打ち合わせはないです。小野寺さんの中ではできあがっているのでしょうが、稽古の中で動いて少しずつ創っていきます。なかなか手の内を明かしてくださらないのです。小野寺さんが想像していることを言葉でいただいて体現して、イエスかノーかということになります。なかなかすぐには体現できなくて、やってみても大体ノーです(笑) 。でもイエスをもらえると充実感があります。ですから、昨日のリハーサルなんかでは30秒くらいしか進みませんでした。でも僕は絶大な信頼を置いていますから。小野寺さんとの仕事としては、事前の準備期間は少ないですが、最終的にはうまく持って言ってくれます。演出家として大変尊敬していますし、信じていますから安心してリハーサルしております。僕にとってなかなか手強い演出家ですね。

小野寺さんの作品は、踊りを見せたいとか、物語を語りたい、というところが一つもありません。真実を見せたいということで、その中に不条理が混在してくるという感じだと思います。小野寺さんも僕も言葉を使わない身体表現でやってきましたから、バレエでもコンテンポラリー・ダンスでもそうですが、身体表現をやっていると限界を感じることがしばしばあります。ところが小野寺さんと仕事をしていると、身体表現に未来を感じるというか、まだ、こういう可能性があるということをすごく教えてくださるのです。

――小野寺さんは最初に一緒に仕事をされてから、変わられたと思いますか。

首藤 根本は変わっていないと思います。お互い10年というそれなりの年月を活動してきて、表現したい方向性は全く変わっていなくて、彼も10年間に言葉を使う作品をやられたり、最近は『カルメン』とか『椿姫』とかストーリーがはっきりしたものを作るようになりました。僕とやるときは基本的に抽象的なものです。でも、小野寺さんと仕事をするときには、僕は必ず二つ注文をつけることにしているのです。まず、言葉を使わないことと小野寺さんと藤田桃子さんが必ず出演されることをオーダーします。その他はお任せしています。もちろん、『ジキルとハイド』はソロの作品でしたから小野寺さん、藤田さんは出られなかったですけれども。最近は小野寺さんも演出だけされて出演されないことも多いのですが。

僕はダンスって振付けられてしまうと別の作品になってしまうような気がします。けれども、演出家や振付家自身の作品に入ることによってダンサーだけの作品で無くなるような気がします。お互いにつながって共有しているように感じられます。だから僕は、中村恩恵さんの作品の時もいつも出てもらっていますし、シディ・ラルビの時も彼にお願いして出演してもらいました。

――別の作品になってしまうといいますと。

首藤 僕は自分が振付けた時にそういう風に感じました。ゲネプロを見て、「ああ、これはあとはもうダンサーのものなんだな」、自分はもう何もやりようがなくなってしまうのだから、と思いました。でも、そういう状態になった時に自分がそこの住人であれば、そこで関係性が残せるのかなという気がしたのです。

マッツ・エクなんかも必ず映像作品では自分を残すようにしています。ギエムさんの『バイ』などもそうでした。ベジャールさんもそうでした。『バレエ・フォー・ライフ』で最後にベジャールさんが出てくるだけで、「モーリス・ベジャールの作品を見ているんだな」と感じられて再確認できるのではないでしょうか。それは僕にとってはかなり重要なことです。現存しているクリエーターと一緒に仕事を出来る喜びでもあります。

小野寺さんがちょっと出てくださるだけで、俄然、舞台の空気が変わります。何よりその作品のことを一番よく知っていますからね。

――今回、雫境さんが出演されますね。

首藤 はいそうです。聾の方で、今回、小野寺さんが雫境さんを入れられたのは聞こえないということは、見るということにもっともっと強いものがある、雫境さんはすごく強く奥深い目をされています。「視る」ということをテーマとして、僕たちは見ますし聞くこともできるし聞いたことを目に移すこと、見たことを口に置き換えることもできます。そこは僕たちと異なっているので、そこをすごくやってみたいとおっしゃっています。確かにわれわれ出演者とはまったく違う生き方をしてきている感じがして、目だけが独立した生き物のような感じがする方なんです。そいうことからの化学反応を小野寺さんは期待されているのかな、と思っています。

僕たちには想像できないことですから、おそらく世界がパノラマティックに見えているのではないか、と思います。常に臨戦態勢の身体で抜けていることがない存在に感じます。僕たちは、身構えて敢えて隙のない身体を作ろうとしますが、そういう点から見ても特別な存在だと思います。

――それから『レニングラード・ホテル』も再演されることになりましたね。

首藤 そうですね、7月5日からスパイラルホールです。『レニングラード・ホテル』の再演と、もう一つのプログラムは『Triplet in Spiral』(トリプレット イン スパイラル 「3」を廻る三つの物語)という作品で、中村恩惠さんと近藤良平さんと僕と新国立劇場のダンサーが福田紘也さんと渡邊拓朗さん、もう一人オーディションで選ばれた加藤美羽さんという6人のメンバーで創ります。今、ちょうど同時進行で進んでいます。

8月は、横浜みなとみらい開館20周年公演「音楽と舞踊の小品集 水・空気・光」です。中村恩惠さんとオーケストラで「水・空気・光」というテーマ。僕は新国立劇場バレエ団の米沢唯さんと踊ります。マーサ・グラハム舞踊団の折原美樹さん、新国立劇場バレエの中島瑞生、渡邊拓朗さんも参加します。

そのあとはストラヴィンスキーの『兵士の物語』の再演です。串田和美さんの演出で松本、東京、大垣、兵庫など20回くらい上演する予定です。

――大変お忙しそうですね。本日はリハーサル中のところお時間をいただきまして、ありがとうございました。公演を楽しみにしております。

インタビュー&コラム/インタビュー

- [インタビュー]

- 関口 紘一

『斜面』

作・演出 小野寺修二

出演 首藤康之、王下貴司、雫境、藤田桃子、小野寺修二

6月9日(土)〜17日(日)

東京芸術劇場 シアターウエスト

http://napposunited.com/shamen/