【第51回】Follow the Arms - エクササイズ-

- お役立ち

- バレエ・ピラティスによるカラダ講座

掲載

バレエ・ピラティスによるバレリーナのカラダ講座

普段クラスを教えている中で生徒のみなさんから寄せられる質問をヒントに、どうやったらうまく身体を使えるのか、どうしたら使い方をイメージできるのか、現役ダンサーの藤野先生ならではの視点で解説します。

肘から先の波打つような腕の動きを担うのが橈骨(とうこつ)。

腕全体の動きと、体との繋がりを示すのが尺骨(しゃっこつ)。

これらの動きのバリエーションと共に、体のどの部分で感じて、どのように合わせれば良いのか?を考察してみましょう。

橈骨スイング

テーブルの上に肘を置いて、手のひらを上に向けて、お皿を持ったような構えを取りましょう。

肘をテーブルに付けたまま、お皿をひっくり返すように動かしてみましょう。親指側が弧を描くように被さってくるこの動きが、橈骨の性質です。

親指や人差し指を引く力は力こぶを伝って、胸や首の筋肉が反応を起こします。従って、ねじれを伴う腕の激しい動きに対して胸筋が不準備でいると、肩に余計な力が入ったり、腕と体の動きが繋がらないバラバラなものになってしまいます。

首と胸の繋がりや、上体の動きをコントロールするために重要なのは「鎖骨を意識する」こと。

左右の鎖骨の中心には、少し窪んだ「ノドの穴」のような部分があります。ノドの穴から上のアゴ先、口鼻すじの「センターライン」を感じて。

親指&橈骨を右へ左へウェーブのように動かしてみて。センターラインを同じ向きに流してみると、流れが揃う感じ。逆方向に動かしてみると、繋がりが切れて変な動きや感覚になることを感じてみましょう。

尺骨リフトアップ&ダウン

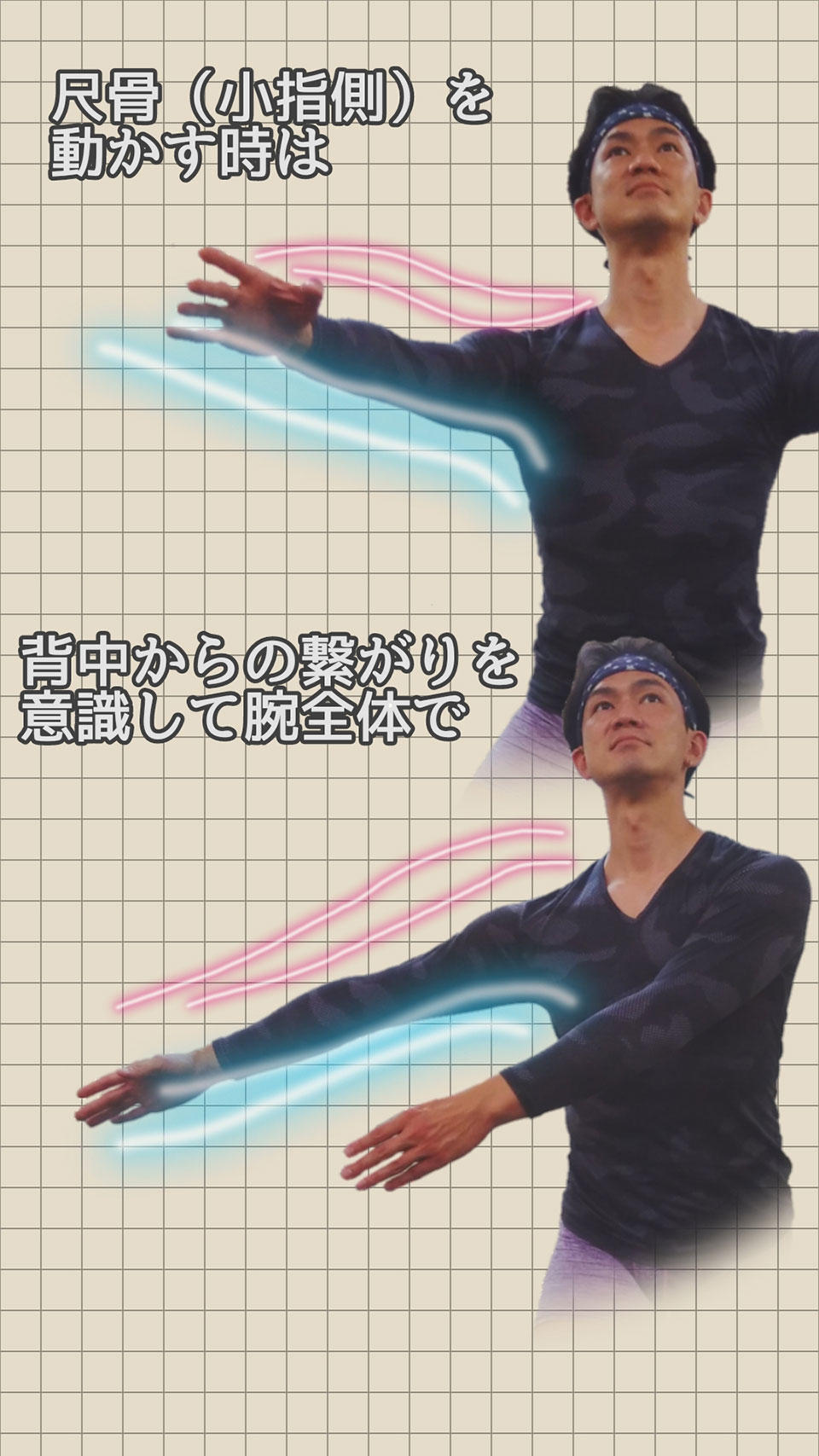

橈骨スイングと同じ動きを、今度は薬指&小指の尺骨を意識して試してみましょう。

橈骨を意識してスイングすると、肘から先だけがクネクネヒラヒラと動くのに対し、尺骨を動かすと肘から上の二の腕や、肩まで繋がって「動きに付いてくる感じ」がするはずです。

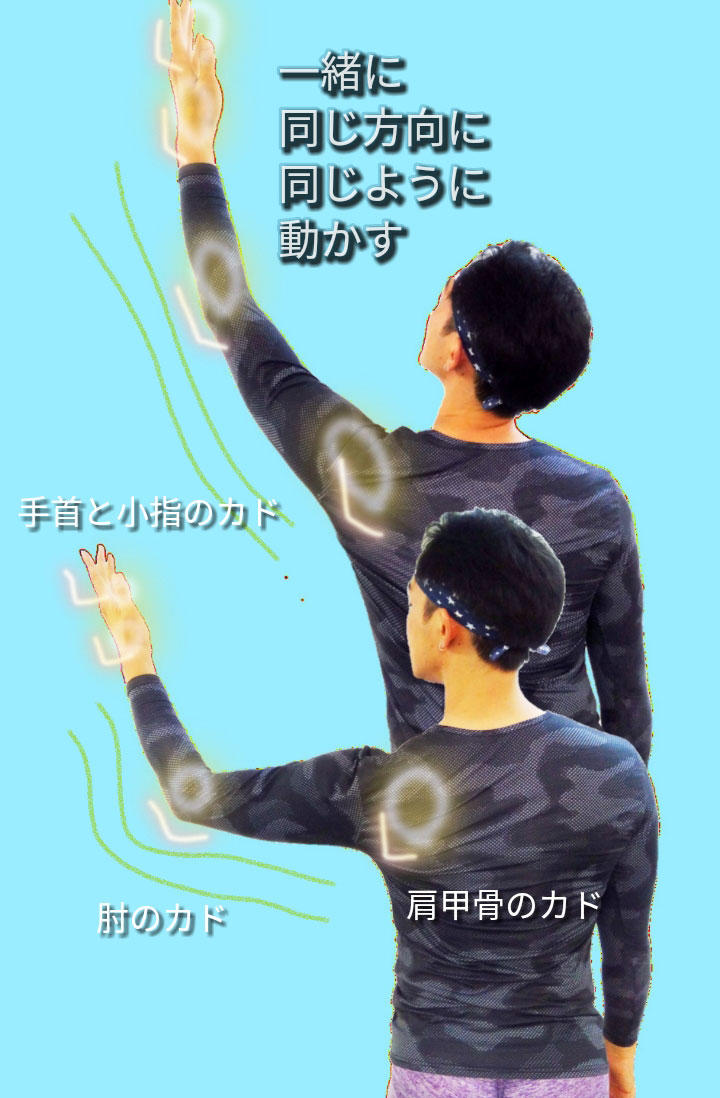

橈骨が力こぶと胸筋といった「体の前側」に繋がるように、尺骨は肩甲骨や背中に感覚が繋がります。従って、アームスがアンオーに上がっていくときに、肩甲骨が自然に上昇するように、薬指小指の上げ下げに対して、背中や肩甲骨は「同調するように」上がったり下がったりしなければなりません。このように「自分の体のどこかとどこかの動きをシンクロさせる」というのはかなりの高い意識と集中力が要ります。無意識な時には、知らず知らずに「動きがずれている」状態になってしまうのは当然です。時間にも気持ちにも余裕がある時には「ゆっくり落ち着いて」尺骨の上下と肩甲骨の登り降りを揃える練習をしましょう。

腕を大きく回してみる

橈骨は腕のねじり、肘の曲げ伸ばしなど「動きの意識」。

尺骨は腕の上昇下降や、体との繋がり、位置関係など「形の意識」。

それぞれの性質をよく踏まえて、腕を大きく回してみましょう。

正面を向いて体を動かさずに、腕を動かすことで感じる「尺骨」の位置付け。上下感覚。

目や鼻口、ノドの穴で腕を追いかけるように回してみると、「橈骨」による腕の動きそのものを捉えることができるはずです。

バレエ・ピラティスによるバレリーナのカラダ講座

[文 & 写真]藤野 暢央(ふじの のぶお)

12歳でバレエを始め、17歳でオーストラリア・バレエ学校に入学。

当時の監督スティーブン=ジェフリーズにスカウトされて、香港バレエ団に入団。早期に数々の主役に抜擢され、異例の早さでプリンシパルに昇格する。

オーストラリア・バレエ団に移籍し、シニアソリストとして活躍する。

10年以上のプロ活動の中、右すねに疲労骨折を患い手術。復帰して数年後に左すねにも疲労骨折が発覚し手術。骨折部は完治するも、激しい痛みと戦い続けた。二度目のリハビリ中にピラティスに出会い、根本的な問題を改善するには、体の作り、使い方を変えなくてはならないと自覚する。

現在は痛みを完全に克服し、現役のダンサーとして活動中。またバレエ・ピラティスの講師として、ダンサーの体作りの豆知識を、自身の経験を元に日々更新し続けている。

●藤野富村バレエアート代表

https://www.fujinotomimuraballet.com

[イラスト]あゆお

仙台市在住。マンガ家・イラストレーター。

著書に謎の権力で職場を支配する女性社員「お局様」について描いたエッセイマンガ「おつぼね!!!」。

イラストを担当した書籍に「一生元気でいたければ足指をのばしなさい」。

趣味はロードバイクで走ることです。